こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

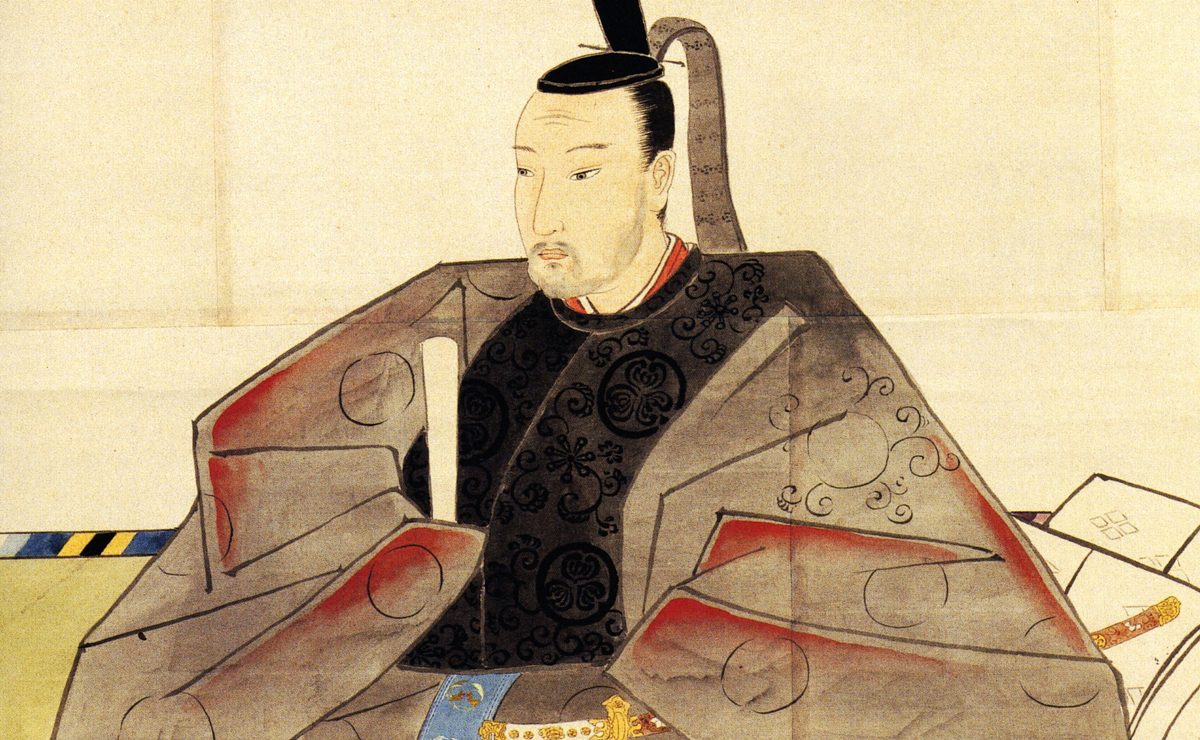

【徳川家定】

をクリックお願いします。

家定は暗愚なのか? それとも……

当時の証言からすると、家定は首を振り、顔が時々引き攣ることがありました。

そのことに劣等感を抱き、男女の房事も難しかったとか。

趣味はお菓子作りで、サツマイモやカボチャを煮込み、饅頭やカステラを作っていたとのこと。フィクションでもお菓子を作る家定像は定番となりつつあります。

ただし、これは家定一人の問題でもなく、祖父である徳川家斉のあたりから、将軍自ら政務を執ることが減少したという回想もあります。

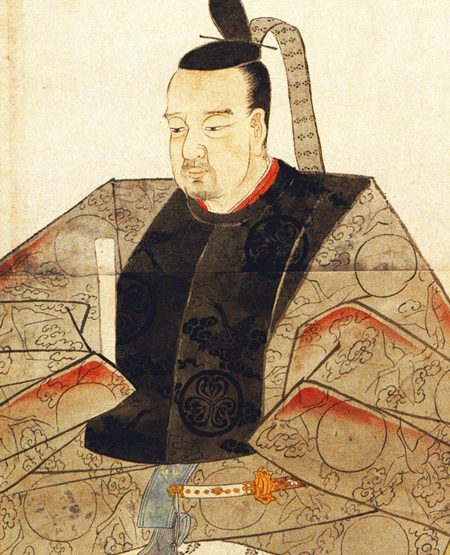

徳川家斉/wikipediaより引用

徳川将軍だけの話でもなく、近世の君主とは閣僚と協力して政務を進めてゆくものでした。

では、家定は無能だったのか?

明治になってから、小姓経験者の複数名が以下のように証言しています。

「外交問題について、歴代将軍で最も考えていた方だ」

「そもそも暗愚であったら、多忙な将軍職など務まるまい」

「賢侯と呼ばれる大名とまではいかずとも、そのあたりの国持大名よりよほど優れた人であった」

幕府の崩壊後も、このように家定の器量を認める人物はいました。

大河ドラマ『篤姫』やNHKドラマ10『大奥』で描かれた賢い家定は、こうした証言を元にしていると考えれば説明がつきます。

幕府の対応も決して無為無策ではなく、阿部正弘を中心にスムーズな対応をしていて、例えば、岩瀬忠震、川路聖謨、小栗忠順ら優秀な幕臣たちは、列強の外交官を相手に成熟した対応を取っています。

小栗忠順/wikipediaより引用

問題は、家定がどの程度政務に関わったのか?という点でしょう。

家定は政務の「蚊帳の外」だった?

家慶の死後、将軍になった徳川家定は無能で、廃人同然だった――そのため阿部正弘に政務を任せきりにしていた。

フィクションなどではそう描かれがちですが、実際はどうだったのか?

NHKドラマ10『大奥』では、家定と阿部正弘の関係性がクローズアップされています。二人で菓子を作り、阿部がこの上様を守ると決意を固める場面もある。

つまり、家定が政務を投げっぱなしにしたわけではない。阿部が主導すると自ら決意を固めていた。そうみなせる描写です。

男女逆転版のSFとはいえ、こうした描写は史実を基にしています。

阿部正弘/wikipediaより引用

阿部正弘の死後、井伊直弼が書き記した書状にはこうあるのです。

家定は、能狂言に現実逃避した父・家慶よりも、旗本の文武武芸もよく上覧しており、忙しい将軍としての責務に積極的であった。資質において問題はなかったのだ。

ただ、時代が悪い。黒船来航に直面し、阿部正弘はこの非常時には自分に政務を任せるようにと家定に懇願した。しかし、外国勢力は一向に収まらない。

嘉永7年(1854年)には、再度ペリーが7隻の艦隊を率いて再来日してしまう。

こうして幕府は【日米和親条約】に調印した。困り果てた阿部は、家定について嘘をついたのだ。万事うまくいっていると。

安政4年(1857年)、阿部の死後に家定はこのことに直面してしまった。

そして憤り、嘆き、以後は政治を行うと幕閣に告げた。ゆえに後任者である井伊直弼は、家定と万事相談して決めることにしたのだ、と。

つまり、家定は意図的に政治に関わることができないようにされていたということです。

能力が問題ではありません。

ハリスがみた家定

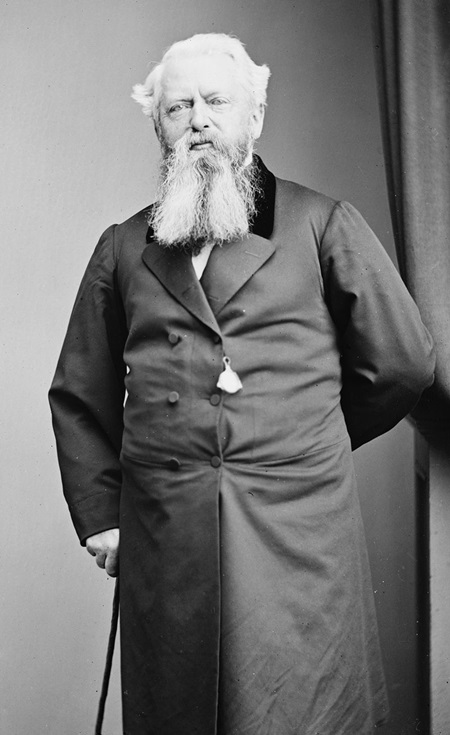

安政4年(1857年)10月21日、徳川家定は、米国総領事タウンゼント・ハリスと江戸城で対面しました。

タウンゼント・ハリス/wikipediaより引用

アメリカ側に考慮したマナーを採用し、靴を履いたままでもよく、座らず立礼でも許可、椅子も用意する――相手の風習を理解し、交渉の場での柔軟性を見せています。

実は、事前に反面教師にできる事件がありました。

隣国の清では、イギリスと【三跪九叩頭の礼】で揉めているのです。

皇帝の前で、手を地面につけたうえで、額を地面に打ち付ける礼を9度繰り返す。

1793年(乾隆58年)、初のイギリス訪中使節団団長であるジョージ・マカートニーは、乾隆帝との面会でこの礼を要求され断りました。

そして、その後も同じやりとりが繰り返され、ついには半世紀もしないうちに【阿片戦争】が勃発、清は大敗を喫します。

日本にも衝撃をもって受け止められていて、対処法として学んだのでしょう。

無駄な儀礼を相手に求めては、危険なだけである、と。

幕府と家定は、当時の海外列強への意識である「夷狄」を寛大に迎えつつ、諸大名への権威を示すという難しい綱渡りに挑んだのです。

こうして設定された謁見の場で、ハリスが見た家定は、首をそらしながら足を踏み鳴らしていました。

と、このことがよく強調されますが、ハリスは同時にこうも記しています。

「家定はよく聞こえる、気持ちの良い、しっかりした声を発した」

幕末に来日した外交官は、日本人男性の容姿や声音を褒めることは多くありません。

ハリスの証言からは、そこまで暗愚とは感じていないと思えるのです。

※続きは【次のページへ】をclick!