こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

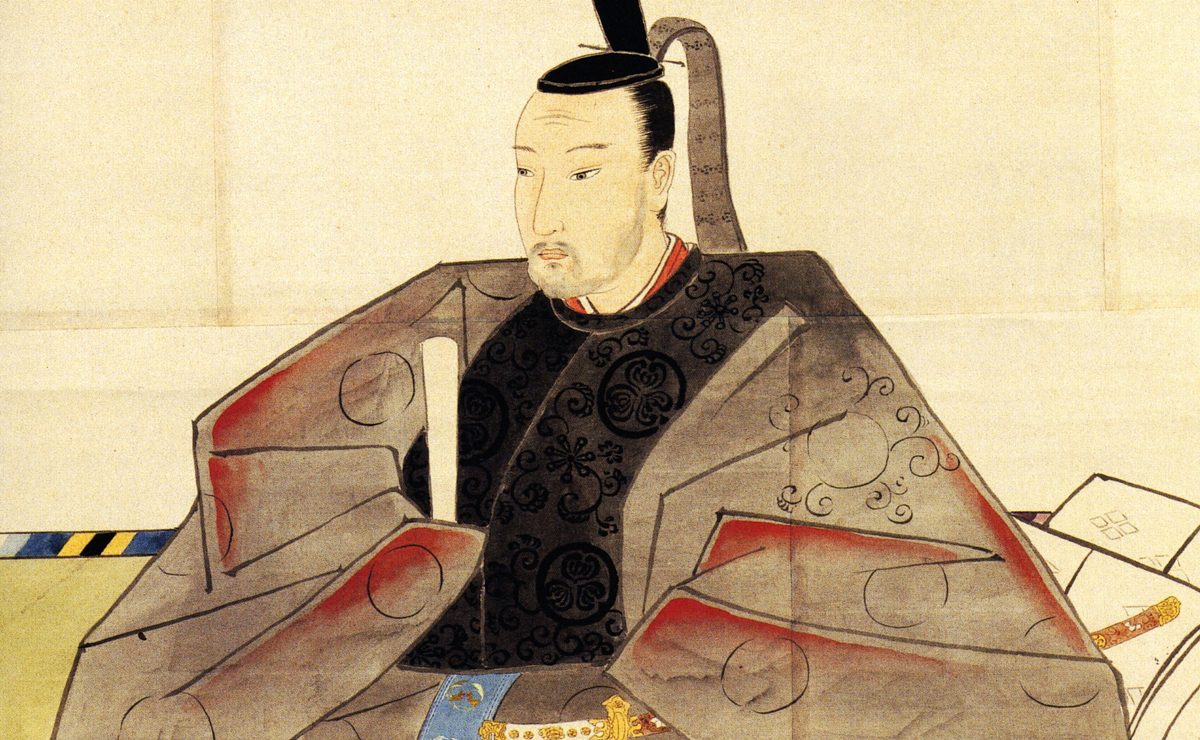

【徳川家定】

をクリックお願いします。

松平春嶽の酷評は適切なのか?

徳川家定の評価を落とした一因として【将軍継嗣問題】があります。

家定は成人しているのに、子ができない。そこで政治的に大混乱に陥っている中、次の将軍をめぐる勢力闘争が幕を開けます。

ここではその経緯よりも、家定の評価を中心に辿ってゆきましょう。

まずは以下の党派を頭に入れた上で

【一橋派】

徳川斉昭の子・一橋慶喜を次期将軍にしたい。徳川斉昭、松平春嶽、徳川慶勝ら

【南紀派】

紀州藩から徳川慶福(のちの家茂)を次期将軍にしたい。積極的に動くというよりも、アンチ一橋で結束。徳川斉昭一派だけは上に立てたくない

同時に松平春嶽の家定評を考えてみましょう。

「凡庸中の尤も下等なり」

平凡の中でも最下等と貶しているのですが、なぜ、春嶽はそう思ったのか?

阿部正弘の死後に堀田正睦が老中となり、短期間で失脚。

その後は松平春嶽を老中に据える案がありましたが、家定が反対して、井伊直弼に決定したとされます。

井伊直弼/wikipediaより引用

一橋派は、この一件を家柄や格式を重視した上での決定だと批判しました。

果たしてそれは妥当なのかどうか。老中になれなかった松平春嶽による家定評は、政治のもつれから極めて辛くなったとも考えられるのです。

松平春嶽は幕末の賢侯代表格であり、その彼が言うのだからもっともらしく聞こえますが、家定については恨みがあり、バイアスがかかってしまう。

実際に春嶽は、人物評の際に自分の目が曇っていることを反省したこともあります。

彼が熱烈に推した徳川慶喜について、

徳川斉昭の親バカぶりに騙された

と語っているのです。春嶽は聡明でありながら、流されやすい一面もあったのでしょう。

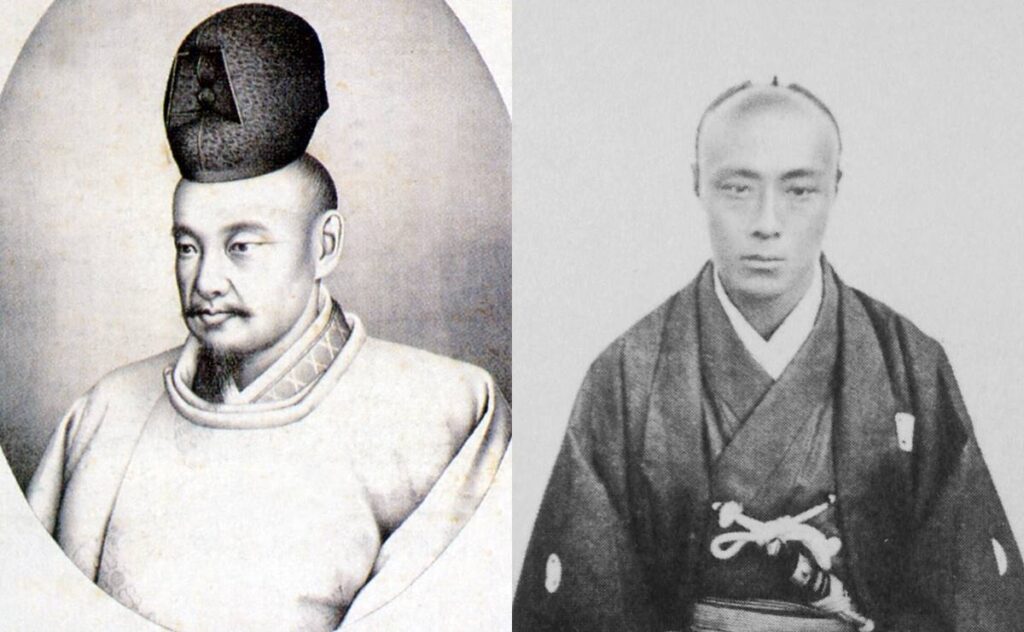

徳川斉昭(左)と徳川慶喜の親子/wikipediaより引用

こうして考えてみると、家定の評価はまたも揺れ動く。

春嶽が恨みを募らせるほどに、家定は幕閣人事に口を出す権限があった。

将軍ならば当然のようで、「木偶人」(でくのぼう・人形のような人のこと)とまでされた人物とは思えない動き方でしょう。

数々のフィクションでは井伊直弼はとかく強面に描かれます。

しかし、井伊直弼は強権一本槍の政治家ではありません。

柔軟性があり、現実的。ただ、やり方が強引に思えた――その背景に、井伊直政以来の将軍に尽くす意思があったとすれば、直弼を登用した家定の評価もまた変わってきませんか。

【将軍継嗣問題】において、慶福を世継ぎと定め、一橋派を抑え込んだ決断は、井伊直弼一人でくだされたものではありません。

井伊は、彼の懐刀といえる長野主膳宛の書状に「家定が決めたことだ」と記しているのです。

家定自身は、もはや政局において猶予する時間はないとも気づいていたのでしょう。

一橋派は幕府の組織内に、自分たちの同志を送り込み、朝廷相手にも何やら動きながら、結局は迷走している。

彼らは当初こう掲げていたはずです。

「この国難においては、強いリーダーシップが必要なのであります! どうか一橋慶喜を次期将軍に、みなさまの応援が、必要です!」

それが自分たちの意見が通らないとなると、朝廷工作をはじめ、日本分裂の種をばら撒き始めた。

強い日本のために動いている!とアピールしつつ、結局、国内の団結にヒビを入れたのが一橋派の動きです。

家定はそんな政局を立て直すべく、忠臣・井伊直弼とともに奮闘していた。

しかし、元来病弱な身体では、その重責に耐えられる余力はなかったのでしょう。

突然の死

安政5年(1858年)、堀田正睦らはついに【日米修好通商条約】に調印することとなりました。

家定はこれに激怒します。

孝明天皇のように激烈な攘夷思想があったのではなく、政局の事情ゆえの怒りとも思えます。

家定はともかく大きな懸念を抱えていた。

一橋派は徳川斉昭が音頭を取って、熱狂的な攘夷をふりかざし、幕府が外交交渉をするだけで弱腰だのなんだのと批判のトーンを強めるのです。

しかも一橋派は押しかけ登城というルール違反を平然と繰り返し、江戸城を騒然とさせます。

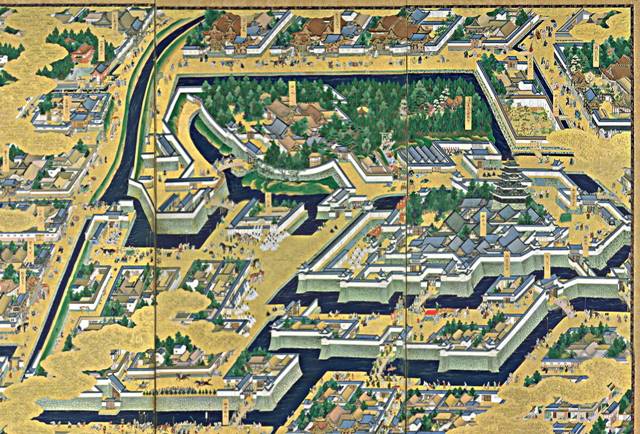

江戸城/wikipediaより引用

そうやって強引な態度を取れば、次の将軍決定を遅らせられるのではないか――と、条約調印は朝廷の意に背くというカードを掲げ、彼らは徹底して抵抗したのです。

そのことがどれほど家定の怒りを掻き立てたか。

自分たちこそ正しく賢いと思い込む、そんな一橋派は気にもとめてなかったでしょう。

そして同年6月25日、諸大名が江戸城に登城させられ、次期将軍は紀州慶福(徳川家茂)であると発表。

7月5日、押しかけ登城の罪を問われ、徳川斉昭は謹慎。

松平春嶽と徳川慶勝は隠居謹慎となりました。斉昭の子である慶喜も登城を禁じられています。

そしてその翌6日、家定は急死しました。

享年35。死因は脚気衝心と発表されるも、当時から暗殺説が流れたのでした。

見えにくくなる家定の実像

徳川家定の急死前日に一橋派が処断されたため、この処理は井伊直弼の独断とされることもありました。

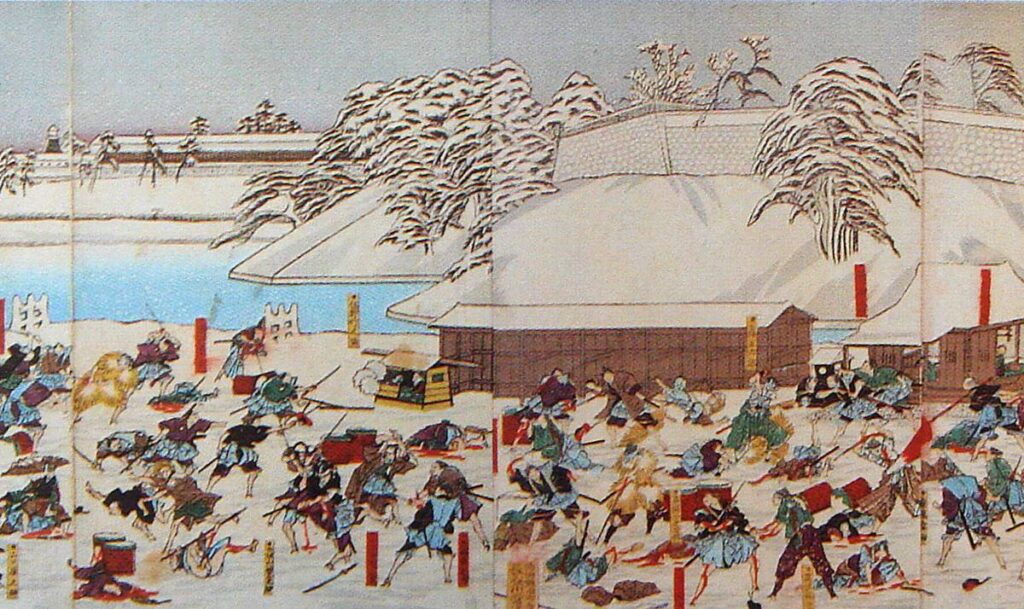

井伊直弼は家定の死後も一橋派に厳しい処断を取り続け、それが【安政の大獄】、そして【桜田門外の変】につながってゆきます。

桜田門外の変襲撃の図(月岡芳年)/wikipediaより引用

夫に先立たれた篤姫は、天璋院として大奥に残りました。

彼女は家茂の正室である和宮と共に、幕府最終局面において事を収めるべく動きます。

実家である島津家の倒幕に激怒し、おめおめと逃げ帰った慶喜を軽蔑し、徳川家達を育て上げ、徳川家を守ることに生き抜いたのです。

徳川家はそんな篤姫に敬愛を示し続けました。

彼女に育てられた家達は、幕府を潰した人として慶喜に冷たかったと伝わりますが、篤姫からも辛辣な慶喜評を聞かされていたのでしょう。

いずれにせよ家定を慕う人々は、ひっそりと彼のことを追悼するしかありませんでした。

なぜなら、明治維新以降は薩長を絶対正義とする歴史観が固まったからです。

徳川幕府はだらけきっていて、木偶の坊でしかない家定のような将軍がいた。

そんな暗君を自由自在に動かす井伊直弼は、どうしようもない悪党だ!

そう長いこと評価され、家定は大悪党である井伊直弼の横にひっつく存在に過ぎない扱いとされました。

しかも、その後の幕府再評価は、一橋派方面から始まりました。

家定に嫌われた一橋派は発信力に長けていて、例えば先に挙げた松平春嶽も賢侯とされただけに、家定のネガティブ評価も世間に通りやすい。

さらに一橋派の徳川慶喜は、最強のスポークスマンを得ます。

渋沢栄一です。

かつて慶喜に仕えていたことを正当化したい渋沢は、長州閥に近づき、大富豪になっていた。

唸るほどの資金力があれば、才能はあっても食っていけない福地桜痴のような、元幕臣の文士も雇用できます。

そこで徳川慶喜に都合の良くロンダリングを重ねて刊行されたのが『徳川慶喜公伝』です。

一方的に慶喜だけの言い分を載せた同書は、2021年大河ドラマ『青天を衝け』でも大きく扱われました。

-

栄一と慶喜が残した自伝は信用できない?『徳川慶喜公伝』には何が記されてるのか

続きを見る

結果、徳川家定と井伊直弼はまたしても貶められました。

『青天を衝け』については画期的だのなんだの評価する意見もありましたが、薩長側からの目線が一橋派に変わっただけです。

最新研究の都合の良いところをつまみ食いしただけで、むしろ悪質な誘導をしていたとも言える。

弱者である家定目線に立ったと言いますが、一橋派の問題点を取り上げずに避けていて、非常に中途半端でした。

家定と井伊直弼を真摯に再評価するのであれば、菓子を頬張る家定だの、井伊直弼の「チャカポン」というあだ名だの、取り上げる必要性はないでしょう。

こうした行き詰まりを変えたのが、2023年ドラマ10『大奥』シーズン2です。

この家定は、正室である胤篤(篤姫)から慶喜を嫌う理由を聞かれ、こう返します。

「慶喜には心が無いのだ

国の民や家臣を思う心が無い者はどんなに聡くても将軍にはふさわしい器の者ではない!」

この言葉から、『大奥』こそ近年の幕末大河ドラマよりも良心的だという確信を得ました。

あの作品の家定は至極真っ当であるし、次の家茂は会った人が皆好きになってしまうほど優しい人物として描かれています。

一方で慶喜は、無責任で家定の評価通りの人物。

バイアスや当時の風評をのぞけば、幕末期の徳川将軍とはそうであったとうなずける設定になっているのです。

家定が暗愚とされる話は、果たして言われているほど悪いものなのか。

お菓子作りが趣味。不眠症になる。病弱。それが悪いこと?

振り返ってみれば、徳川慶喜の方がよほど「心が無い」話が数多く残されていて、不思議とそれは注目されません。

★

歴史上の人物評価は、バイアスや当時の風評の影響を受けます。

フランス王妃であるマリー・アントワネットが典型例でしょう。

影が薄い徳川家定は、再評価すら進んでいない。

『篤姫』で巻き返されそうで、それが『青天を衝け』で後退してしまった。

それを男女逆転したSF版『大奥』が、再び変えてきた。

徳川家定のような人物の評価とは、歴史を学ぶ意義をも考えさせてくれます。

あわせて読みたい関連記事

-

12代将軍・徳川家慶の知られざる生涯~無気力政治が後の幕府崩壊に繋がった?

続きを見る

-

13代将軍家定の生母「本寿院」将軍継嗣問題があっても篤姫との関係は良好だった

続きを見る

-

夭折した“最後の公方様”14代将軍 徳川家茂~和宮と相思相愛 孝明天皇に信頼され幕臣からも慕われた

続きを見る

-

幕末日本の先を見据えていた阿部正弘の生涯~その死後に幕府の崩壊が始まった?

続きを見る

-

幕末に薩摩から将軍家に嫁いだ篤姫「徳川の女」を全うした47年の生涯とは?

続きを見る

-

女性スキャンダルが痛すぎる徳川斉昭と慶喜の親子~幕府崩壊にも繋がった?

続きを見る

文:小檜山青

※著者の関連noteはこちらから!(→link)

【参考文献】

久住真也『幕末の将軍』(→amazon)

半藤一利『幕末史』(→amazon)

野口武彦『慶喜のカリスマ』(→amazon)

他