こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【長野主膳】

をクリックお願いします。

「安政の大獄」へ

長野の報告を受けた井伊直弼も、もちろん激怒です。

すかさず断固たる処置を取りました。

安政の大獄です。

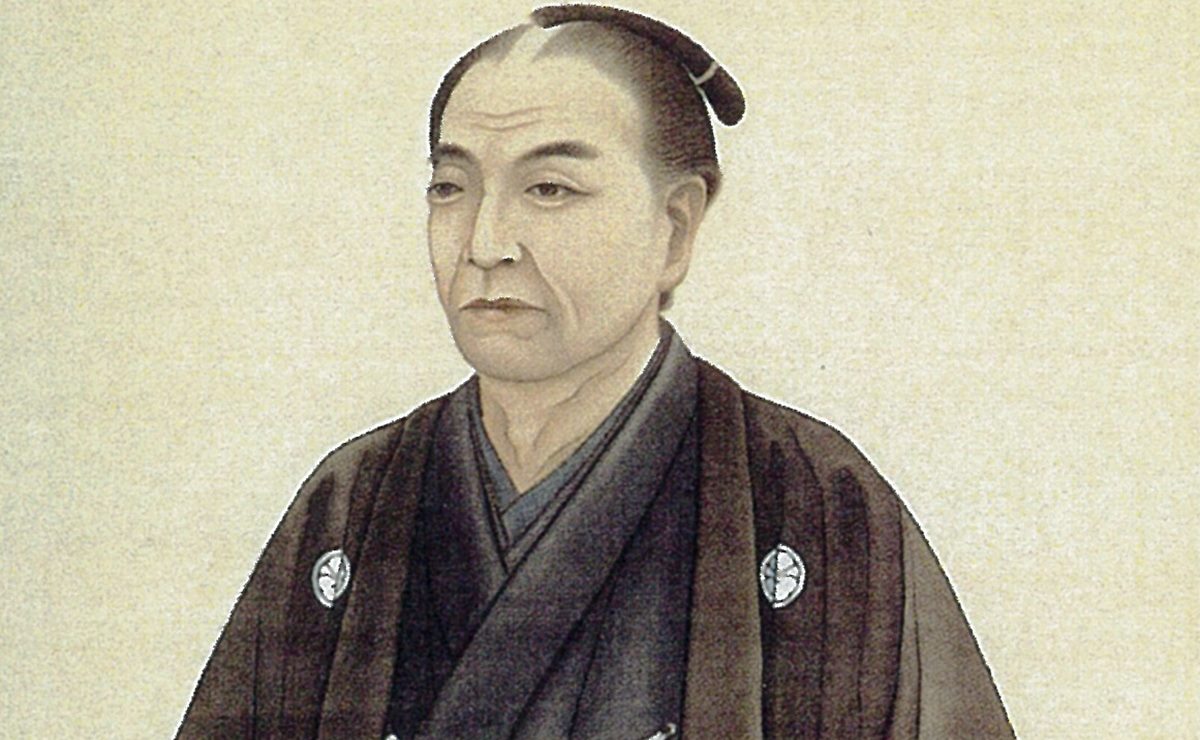

処刑者の中に吉田松陰や橋本左内が含まれているため、

「若き有能な人材、倒幕の志を持った者を殺した」

という印象は確かに拭えません。

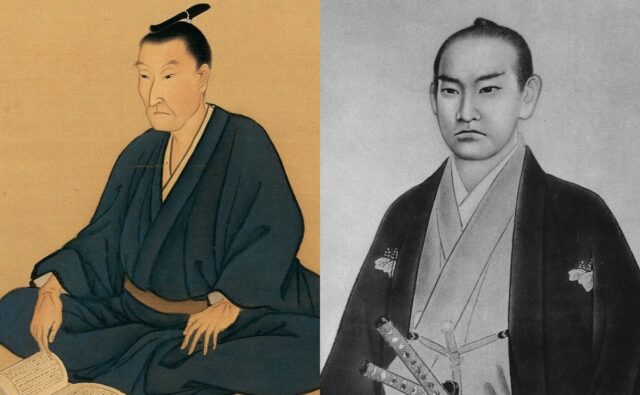

吉田松陰(左)と橋本左内/wikipediaより引用

しかし冷静に考えてみますと戊午の密勅への復讐対応と捉えるほうが自然でしょう。

将軍継嗣問題で対立した一橋派も処罰されていますが、最大の原因はやはり「戊午の密勅」、メインターゲットは密勅の背後にいた水戸藩です。

これはよく言われていることですが、吉田松陰の場合は巻き込まれての自爆でしょう。

参考人として呼び出されただけなのに、取調中に自ら【間部詮勝・暗殺計画】を明かしてしまうのですから、完全に自業自得。

幕府としても「ただの思想犯かと思ったら、幕府老中の暗殺計画だって? こんな危険人物が見つかるなんてビックリ!」とばかりに、処刑しております。

そもそも暗殺計画の本気度もよくわからんですし、幕府としても完全に想定外のことでした。

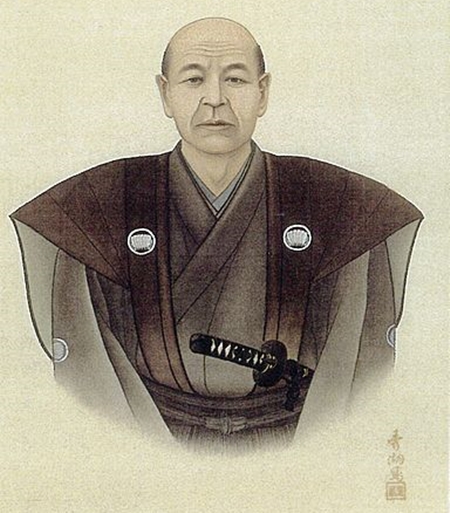

彦根藩井伊家のスケープゴート

かくして「安政の大獄」で大なたをふるった井伊直弼。

その強引なやり方に老中・間部詮勝らも反発し、疲れた直弼は幕政からの引退すら考えるようになりました。

しかし、その願い叶わず。

水戸藩士らに襲撃され、凶刃に斃れてしまいます。

ご存知、桜田門外の変ですね。

突然の惨劇で主君を失った長野は、なおも、宇津木六之丞景福らと共に、主君の遺志を継いで幕政に関与しました。

特に、やり遺したのが公武合体策です。

その成果が実り、和宮と将軍・徳川家茂の婚儀を控えた文久2年(1862年)――にわかに政治状況が変わり始めます。

薩摩藩の「国父」こと島津久光が挙兵上洛。

久光と朝廷の意を受けて、幕府は改革を迫られます。

この改革により、一橋派が擁立を目指していた一橋慶喜は、家茂の後見役として台頭します。

京都では、長野に協力した九条家の青侍・島田左近が薩摩藩士・田中新兵衛らによって斬殺。

これを皮切りに、凄惨な天誅が続発することとなります。

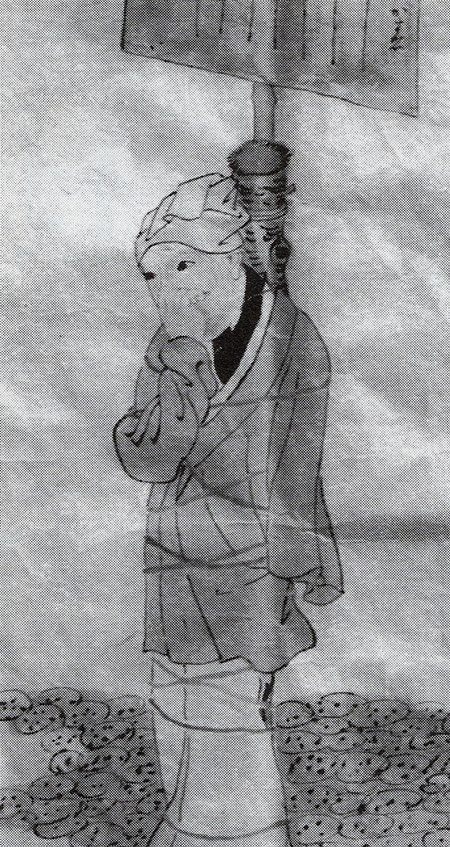

犠牲者の中には、直弼と長野の妾であった、村山たかとその息子も含まれていました。

磔にされた村山たか/wikipediaより引用

長野自身も襲撃され、いよいよ身の危険を感じて彦根へ逃亡。

しかし、そこでも尊王攘夷派が台頭するのですからたまりません。

というより、久光の挙兵以来、政治の風向きが変わった最中、恨みを買っている長野と宇津木は放置できなかったのです。

逆に考えれば……彼ら二人に罪を背負わせ、彦根藩井伊家は潔白である、と証明したかったのでしょう。

そうです。二人は、スケープゴートにされたわけです。

長野は江戸で捕縛された宇津木とともに、彦根城の牢内に拘束されました。

そして罪状をつきつけられ、斬首。

享年48でした。

罪人であった長野と宇津木は、葬儀も行われることなく遺骸すら打ち捨てとされます。

供養されるようになったのは、明治以降、井伊直弼の名誉が回復されてからのことです。

戊午の密勅で己を恥じすぎた

長野が強烈な恨みをかってしまったのは戊午の密勅における失態を恥じるあまり、井伊直弼に対して大げさに伝えたから、とされています。

そのせいで安政の大獄が過酷な処分になってしまったのだ、と。

問題は、井伊直弼と長野主膳をどうとらえるか。

安政の大獄が重すぎるのか、妥当な処分だったのか。

これについては戊午の密勅の重さをどう解釈するか次第です。

井伊直弼と長野主膳が保守的で、倒幕への時代の流れを読み違えたとか、朝廷をないがしろにしたとか、そうした批判は的を射てはいません。

彼らは二人とも天皇を忠臣とした国作りを大切にだと考え、

【現実的な開国】

こそ真に愛国的なことだと考えていました。

無謀な譲位は、かえって国体を傷つけ、辱める。

その懸念は間違ってはおりませんでした。

あわせて読みたい関連記事

-

女スパイ・村山たかは直弼の懐刀~粛清の恨みを買い 京都三条河原に晒される

続きを見る

-

悪役にされがちな大老・井伊直弼はむしろ一本気で能力も高かった?真の評価とは

続きを見る

-

最後は西郷に見捨てられた~相楽総三と赤報隊は時代に散った哀しき徒花なのか

続きを見る

-

久坂や岩倉お気に入りの松尾多勢子~遅咲きの“勤王おばちゃん”て何者なんだ?

続きを見る

参考文献

- 母利美和『井伊直弼(幕末維新の個性 6)』(吉川弘文館, 2006年, ISBN: 978-4642062862)

Amazon: 商品ページ - 歴史群像編集部『全国版 幕末維新人物事典』(学研パブリッシング, 2010年, ISBN: 978-4054044630)

出版社ページ: 学研出版サイト |

Amazon: 商品ページ - 『国史大辞典』(吉川弘文館, 書籍版刊行: 1979–1997, 全15巻17冊)

ジャパンナレッジ: 公式ページ