活躍時期が大作家と重なってしまい、影が薄くなってしまう悲運のクリエイターというのはいつの時代もいます。

後世からすればそこまで実力差がないように思えても、自分たちが生きている当時は圧倒的に盛り上がり方に差がある。

大河ドラマ『べらぼう』の舞台である江戸時代の後期にもそうした組み合わせがあり、作家ならば山東京伝と曲亭馬琴、そして絵師ならば、喜多川歌麿と鳥居清長がその典型例と言えるでしょう。

鳥居清長は偉大で一世を風靡した絵師です。

にも関わらず、活動時期が重なる歌麿がジャンル最高峰とされたため、現代においては割を食っている面があります。

歌麿がいかに斬新な作風であるか語る上で、比較対象とされてしまうことも……。

いったい鳥居清長とはどんな絵師だったのか?

文化12年(1815年)5月21日はその命日。

清長の生涯を振り返ってみましょう。

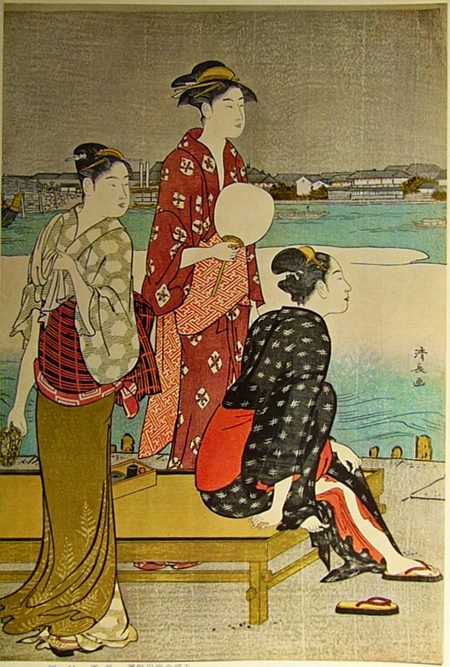

鳥居清長『濱屋 川岸の涼み』/wikipediaより引用

お好きな項目に飛べる目次

八頭身スレンダー美女で江戸っ子を魅了する

鳥居清長は、江戸っ子のニーズを適切につかむ絵師といえます。

作風は手堅く、いま見ても魅力がわかりやすい。

現代でも、美男美女は手足が長くスラリとしていて、デザイン性のある衣装を着ていることが定番であり、清長が得意としたのもそんな理想的な美男美女でした。

推しの役者にせよ、美女にせよ、なるべく理想的で美しくあって欲しい――という庶民の需要に合致する作風です。

清長と比較すると、喜多川歌麿の個性もわかってきます。

歌麿は美人を描くにせよ、モデルの特徴を入れる。若々しい茶屋娘だけでなく、肉がだぶついて、ふてぶてしい顔をした下級女郎も描くことがありました。

東洲斎写楽は、もっと違いが際立っています。

写楽は役者の欠点すら誇張しかねない絵を描いたため、思うように成功できず、短期間で姿を消してしまうのです。

歌麿と写楽は、どちらも『べらぼう』の主役・蔦屋重三郎が売り出した絵師。

画風を比較していくと、背後にいる蔦屋の狙いも見えてくるかもしれません。

では、蔦屋にとって分厚い壁となった鳥居清長とは、どのような存在だったのか。

鈴木春信に続いて美人画を得意とする

鳥居清長は宝暦2年(1752年)に生まれました。

歌麿とほぼ同年で、場所は江戸の日本橋、木材店が立ち並ぶ本材木町です。

書肆(しょし・書店のこと)・白子屋の関口市兵衛の子で、市兵衛または新助という名でした。

絵師である鳥居清満に入門し、デビューを飾ったのは明和4年(1767年)のこと。清長の名乗りは19歳からとされます。

このころの浮世絵は大きな転換点を迎えていました。

技術の発展による【錦絵】の登場です。

それまでの浮世絵は、白黒に赤と緑を加える程度であり、そんな【紅擦絵】から【錦絵】への転換点は大きなものでした。

この【錦絵】の黎明期にブレイクした【美人画】の名手が鈴木晴信。その後を追うように、清長も華麗な【美人画】に乗り出してゆきます。

鳥居派は、売れ筋の定番でもある【役者絵】を得意とします。

清長はそれよりも【美人画】を得意としました。

スラリとした肢体の美女が、あざやかな着物に身を包む――繊細で美しい絵であり、背景には江戸の景色が描き込まれ、より一層画面を華やかにしました。

清長は【続絵】も得意とします。

二枚、あるいは三枚でセットとして販売し、つなげるとパノラマ状の絵となる。

単体でもよし。繋げてもよし。そんな斬新な試みでした。

鳥居清長『美南見十二候 六月 品川の夏(座敷の遊興)』/wikipediaより引用

安永年間から天明年間にかけての清長は、時代を映し取るような大胆さ、おおらかさがありました。

描かれる人々はのびのびと人生を楽しんでいるように見える。

手足の長い美人は健康的でいきいきとしている。

【美人画】が有名とはいえ、売れ筋の定番である【役者絵】も手掛けています。

清長の絵は、複数の役者、大道具や小道具まで配置して描かれました。

「所作事」(舞踊劇)が流行すると、劇に欠かせぬ語りの大夫、三味線弾きの姿も描き入れています。

舞台上で演じられる世界だけではなく、リアリティのある舞台そのものを描く作風だったのです。

※続きは【次のページへ】をclick!