こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【江戸時代】

をクリックお願いします。

秀忠以降の治世について

家康の事績を引き継いだ二代将軍・徳川秀忠は、娘・和子を入内させて朝廷への楔としました。

徳川秀忠/Wikipediaより引用

これを機に外様大名に限らず、徳川家の親族(親藩)や譜代大名についても厳しく統制し、支配権を盤石に固めています。

尾張・紀州・水戸の御三家が確定したのも、秀忠の時代(元和五年=1619年)。

本家を支える分家の有無は、政治の中枢に影響しますからね。

キリシタンについては、より一層厳しく対応しています。

中国船以外の船の出入りは長崎・平戸に限定。

江戸や京都では十人組を設置して、キリスト教がこれ以上広まらないように努めました。

また、日本ではこれまで中国の貨幣を使っている時代が続きましたが、江戸時代に入ってようやく【金貨・銀貨】や【銅銭】を国産するようになります。

他には、交通網の発達も江戸時代初期に始まりました。

東海道や中山道には宿場町が多く作られ、一里塚と植木の設置により旅人の休息を促しています。

また、新たな航路も開かれ、流通が活発になりはじめました。

日本の伝統的な航海術では、星や海図などを使わず、陸地に沿って船を動かしていたのですけれども、そうなると千葉の犬吠埼沖や、淡路島~四国間の鳴門海峡など、難所を通らざるを得ない場合がでてきます。

これらを避けて長距離を航行できる航路が江戸時代に開かれたことは、物流を大きく加速させました。

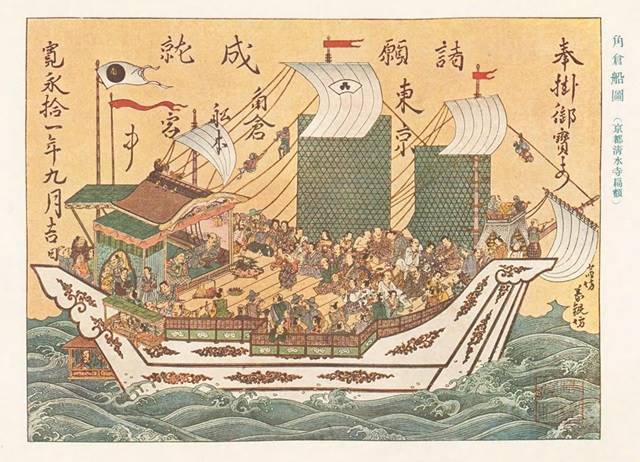

江戸時代初期の朱印船(角倉船団)/国立国会図書館蔵

モノが流れれば、それを運ぶ人や、売り買いのためのお金も動くことになります。

こうして、江戸時代の都市は各地で発展していったのです。

それは同時に、生産者=第一次産業の従事者よりも、製造・建設業=第二次産業や、小売・サービス業=第三次産業の人々の増加に繋がりました。

よく時代劇に「町人」って出てきますよね?

彼らは、大半が第二次・第三次産業に携わっている人です。

しかし、そのためにある問題がおきます。

第一次産業の従事者が減ってしまうと、農産物や海産物の生産量も減少します。

江戸時代は、全体的に寒冷な気候。そのため飢饉が頻発する一因ともなりました。

各地の大名は、灌漑整備や農地開発、農民や学者は農具の開発や品種改良等をして、それぞれ工夫はしておりましたが……。

家光の時代に進む統制

徳川家光の代になると、大名への統制とキリスト教禁止の動きはさらに強まっていきます。

徳川家光/Wikipediaより引用

幕府の専制ぶりが明らかになった時期ともいえますが、最終目標が「日本という国を安定させること」であれば、これらの施策は苛烈ではあっても不要とはいいきれません。

そもそも民主主義なんて概念のない時代ですしね。

大名が力を持ち続ければ反乱→戦の流れになってしまいますし、キリスト教信者が増加すれば、信仰による恐ろしい団結力が増していきます。

こうした勢力が、仮に朝廷と結びつけば、江戸幕府そのものの存続も危うくなる。

かくして家光の代では、幕府安定のため手綱を緩めるわけにはいかず、次のようなことが起きました。

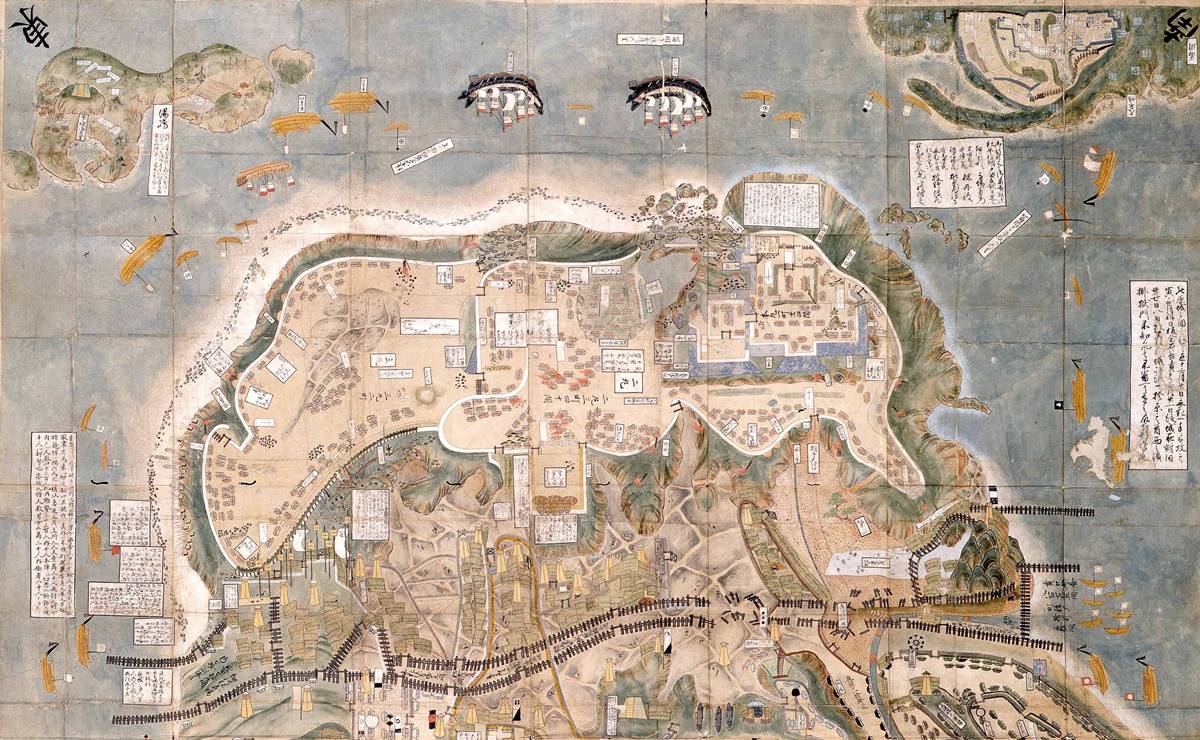

・島原の乱鎮圧

・日本人の海外渡航&帰国禁止などによる鎖国体制

・キリシタン迫害

また、家光の時代には、幕府内の役職も数多く定められました。

◯◯奉行や老中・若年寄など。

江戸時代によく出てくる役職は家光の代に出てきたものが多くなっています。

また、全国の大名の様子を探る「巡見使」という役職もありました。これにより、幕府の支配が一層進みます。

寛永十三年には【寛永通宝】が発行され、日本国内での貨幣統一に成功。経済の活性化を促します。

寛永通宝/wikipediaより引用

というと、こんな疑問も湧きますよね?

『それまでお金って、統一されてなかったの?』

えぇ、その通りなんです。

ちょっと江戸時代からは離れますが、貨幣経済の浸透は江戸時代のカギでもありますので、少し遡って見ておきましょう。

8世紀、皆さんご存知の【和同開珎】という国産の銅銭が作られ、その後【皇朝十二銭】と呼ばれる十二種類のお金が作られます。

しかし、改鋳ごとに銭の質が悪くなり、信用は失われていきました。

銭の信用=価値は、どう決まるか?

というと、その価値に見合う材質や、発行体(幕府)の信頼度が直結します。

要は硬貨のための資源が必要。

朝廷が、質の良い貨幣を作れなくなると、11世紀には銭よりも反物などの物々交換(物品貨幣)が信用されるようになりました。

平家政権の時代には、日宋貿易で宋銭が大量に輸入され、鎌倉・室町時代まで使われています。

しかし、こちらは日明貿易の断絶や、明において銅の算出(鋳造)が減り、日本に銅銭がほとんど入ってこなくなります。

そのため、中国の銭を真似て作った私鋳銭や、各地の戦国大名によって作られた金貨・銀貨などを使用。

銅銭への信用は再びガタ落ちして、米を物品貨幣とする経済形態が全国で安定するようになりました。

無理やりまとめると

・江戸時代以前

・貨幣は信用されず

・米や金銀でまかなわれた

となりますね。

そもそも全国への支配力を安定させられなければ、統一貨幣を普及させることは不可能です。

江戸時代以前に実行できなかったのも、むべなるかな……。

といっても、江戸では金貨、上方(京・大阪)では銀貨が主流であり、完全に統一されたワケではありません。

あくまで「江戸時代の前と比べれば整備されて便利になった」という感じですね。

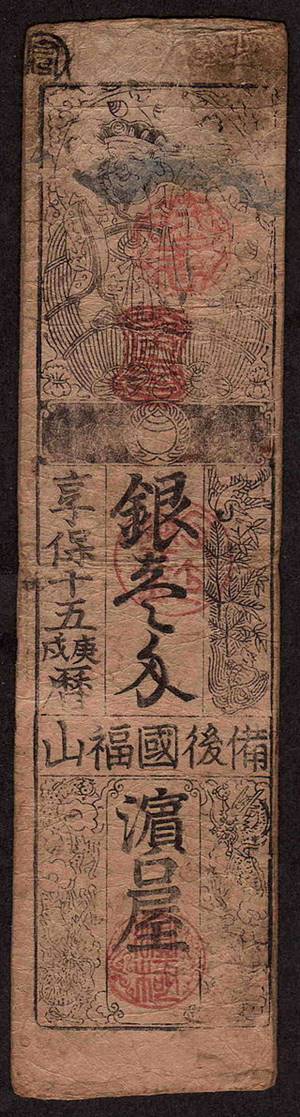

他に、藩の中でだけ通用する【藩札】という紙幣もありました。

1999年にあった地域振興券みたいなもので、刷るだけで使えるためほとんどの藩で用いられています。そして借金膨大の原因になります。

備後福山藩の藩札/wikipediaより引用

貨幣経済の統一は、経済の拡大を呼び、社会の構造も変化しました。

織物を始めとした手工業の発展。

それらを売る商人。

物を運ぶ船運業など。

多方面で需要と供給、そして雇用が生まれました。

しかし、第二次・第三次産業の発展は、前述の通り、第一次産業従事者=農民の数がヘリ、依存度の偏重に繋がります。

地球全体が寒冷な時代であり、日本でも度々飢饉が起きるようになったのも先の説明どおり。

これはさすがに幕府や武士のせいではありません。

しかし、冷害に弱い米ばかり作らせ、環境に強い作物を奨励しなかったりしたため、飢饉のたびに農民の逃散や都市部への流入が起き、治安悪化などを招きます。

島原の乱も、キリシタンだけでなく困窮した農民が加わっていたとされます。

「島原御陣図」/wikipediaより引用

ですので、家光の時代に対策に乗り出していればよかったのですが……残念ながらそうはなりませんでした。

なお、参勤交代については「大名の経済力を削ぐため」という点がよく強調されます。

同時に「領主が、地元の実情を把握するため」でもありました。

室町幕府の頃、有力な大名が幕政に参加するために京都に居続けたせいでに、国元でのトラブルが相次いだことを踏まえていたのかもしれません。

②家綱~家継時代(安定期)

家光は大御所(将軍からの隠居)になる前に亡くなりました。

嫡男・徳川家綱はまだ幼く、四代将軍になるまでに紆余曲折を経ることになります。

徳川家綱/wikipediaより引用

その間に親戚の松平定政が勝手に出家したり、「幼君なんてあっという間にひっくり返せるぜwww」(超訳)とナメてかかってきた由比正雪が乱を起こしたり、のっけから不穏な空気の連続です。

しかし、この頃の幕府は、すでに体制ガッチリ。

家綱の叔父である保科正之など、優秀な幕閣がいたおかげで、危機を脱することができました。

それに安心しすぎたのでしょうか。

家綱は成長してもなかなか政治には興味を持たなかったのですが……まあ、そればヤル気のある方に担ってもらったほうがいいすね。

代わって力を得たのが「下馬将軍」と呼ばれる老中・酒井忠清です。

しかし穏やか過ぎる家綱には問題がありました。

子作りにも熱が入らず、このとき早くも将軍後継者問題が持ち上がります。というか家綱以降はその手の問題がないほうが珍しいくらいです。

なぜ、そんなことになってしまったのか?

家光以降の将軍は江戸城からほとんど出ることがありません。

食事は、験担ぎのため季節外れ(=栄養のあまりない)の食材が中心。

かつ調理場から遠い食事所や、毒味のため冷めきった料理など、どうしても不健康な生活習慣に陥りがちな環境です。

将軍家だけでなく、大名全体の問題になりつつあり、そのせいか「後継ぎがいないせいでお家騒動」というケースも増えていきます。

そこで緩和されたのが【末期養子】でした。

大名が亡くなる直前に迎え入れる養子のことで、以前は禁止されていたのです。

「大名なら後継ぎをちゃんともうけておくべきだ! 子供に恵まれないなら事前に養子を迎えておけ!」

そんな考え方が強かったんですね。

しかし、当の将軍に子供がいなけりゃ、そりゃあねぇ。根性論だけでは通じません。

また、幕府が安定したことによって、大名を”存続させる”ことも重要になっていました。

反抗の疑いがある大名を改易しまくっていたので、どこかの大名が断絶した場合、代わりを用意するのが難しくなっていたんですね。

しょっちゅう領主が替わると領民が懐かず、どんどん統治が難しくなるという点も悩みのタネ。

例えば山形藩では、戦国時代からの主である最上家(最上義光)が善政を敷いたため、

直江兼続を追撃する最上義光(長谷堂合戦図屏風)/wikipediaより引用

お家騒動によって改易された後も義光を慕う者が多く、その後の領主がなかなか定着できませんでした。

そこに政治的な理由で領主がコロコロ変わり続けて、幕末に至っています。

今でも山形=最上義光のイメージが強く、江戸時代の他の領主の影が薄いのはそういう理由です。

山形藩の他の藩主で有名なのは、保科正之くらいでしょうか。

それも7年くらいの短いものでしたし。

有能だった前半の綱吉

家綱の次の将軍については、鎌倉時代の例にならい、

「皇族から迎えよう」

という意見もありました。

しかし、その後のオチを考えると不吉すぎること、実子はいなくても実弟はいたことから、

「皇族に頼るより、弟君に将軍をやっていただけばいいじゃないか」

という意見が優勢となります。

家綱の弟が、“犬公方”こと五代将軍・徳川綱吉でした。

徳川綱吉/Wikipediaより引用

家綱と綱吉、そして後述する六代将軍・家宣の父である綱重は、それぞれ異母兄弟です。

兄弟間のエピソードを聞かないので、幼い頃からあまり付き合いはなかったのかもしれませんが。

さて、その五代将軍・綱吉。

前半と後半で評価が大きく異なります。

綱吉は異母兄である家綱とは真逆で、自分の考えをハッキリ表す人だったからだと思われます。

その証左となるのが、家綱の時代に一度決着していた【越後騒動】の裁判やり直しです。

-

越前松平家の越後騒動がメチャクチャだ! 最後は徳川綱吉も絡んで切腹だ!

続きを見る

詳しくは上記の関連記事をご覧いただくとして、簡潔にオチだけを述べますと

「綱吉自らが判決を下す親裁で、前の判決を完全にひっくり返した」というものでした。

綱吉は儒学に深く傾倒し、皇室と朝廷を尊び、信賞必罰を明確にすることを柱としていたのです。

幕府のお偉いさんである大目付・目付・三奉行(寺社奉行・勘定奉行・町奉行)を直接任じたり。

大老・酒井忠清を罷免して堀田正俊を据えたり。

はたまた財政・民政を預かる「勝手掛老中」に任じるなど、「俺は兄上とは違うぞ」ということを行動で示しました。

また、就任から間もなく、現代の公務員でいえば服務規程にあたる掟を出し、直接徴税を行う代官の素行を調べ、よろしくない者には厳罰を与えています。

※続きは【次のページへ】をclick!