こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【徳川家光】

をクリックお願いします。

将軍世襲へ

【大坂の陣】にて豊臣秀吉の子と孫が落命し、家康の孫が次なる将軍と定められた元和元年(1615年)。

世襲を固めるという最期の仕事を終えた徳川家康は、翌元和2年(1616年)に亡くなりました。

徳川家康/wikipediaより引用

家康の死が契機となったのでしょう。

このころから新時代への地ならしが進んでゆきます。

まず、小姓が付けられていたとはいえ家臣団とまで言える存在がいなかった竹千代に、酒井忠利・内藤清次・青山忠俊の3人が年寄としてつけられました。

将軍争いに敗れた弟・国松には、同時期、甲斐二十万石が与えられ、大名としての道筋がつけられています。

そして元和3年(1617年)、竹千代は西の丸へ移りました。

家康が江戸に滞在した際の居住場所であり、ここで暮らすということは「跡継ぎとして定められた」ということ。

公式の場にも姿を見せた様子が記録されるようになります。

元和6年(1620年)に元服して、竹千代から家光と名を改めると、従三位権大納言にも任官され、以来、徳川将軍は「家」が諱の通字となりました。

その約2年後、大きな改易事件が起きています。

出羽57万石の大名だった最上義俊が御家騒動を理由に改易されたのです。

しかも、この城を受け取るため山形に出向いていた本多正純もまた改易に処されました。

最上義俊の祖父である最上義光は、徳川家康の天下取りを支えた功労者の外様大名であり、本多正純の父・本多正信もまた家康のもとで知略の限りを尽くした腹心です。

こうした家の改易は、家康時代が終わりつつあることを示すような出来事でもありました。

幕府の体制を確立する

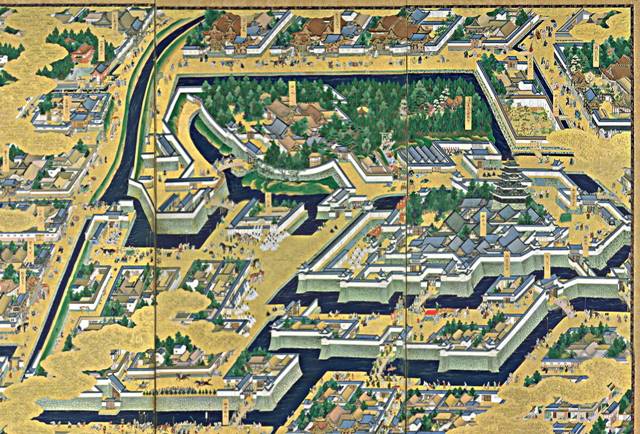

元和9年(1623年)、徳川家光は父の秀忠と共に上洛し、伏見城で将軍宣下を受けました。

江戸城では、秀忠が西の丸に移り、家光が本丸へ。

江戸城/wikipediaより引用

大御所として秀忠の実権は保たれましたが、寛永31年(1632年)末に亡くなると、家光単独での統治が始まります。

この頃になると徳川時代のグランドデザインが定まってきます。

家光の歴史的な意義とは「徳川将軍家の時代がどうなるか?」という流れを決めたことにあるでしょう。

家康や秀忠の意志を継ぎながらも、家光が固めていったのです。

まずは諸大名の格式や行事、礼法から見て参りますと……。

・朝幕関係

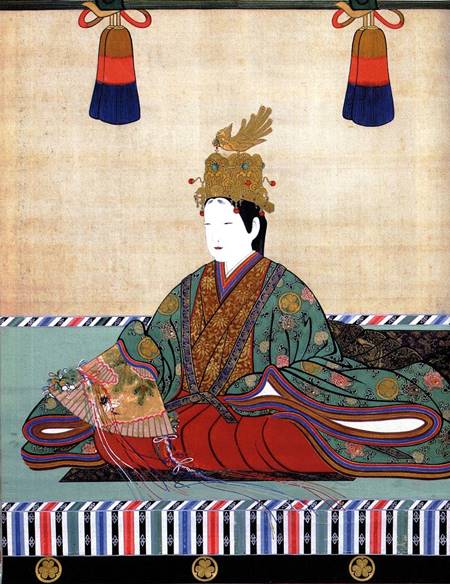

【禁中並公家諸法度】を制定して、幕府が朝廷を厳しく統制するようになり、家光の妹・徳川和子は後水尾天皇に入内を果たしました。

徳川和子/wikipediaより引用

家康は『吾妻鏡』を参照しながら典拠としつつ、朝廷から影響を受けない統治を模索していたのです。

家光がそれを受け継ぎました。

ただし、時代が降るとこうした体制にヒビが入ります。

国学が隆盛すると、朝廷への忠義が求められるようになり、その歪んだ構造が幕末に決壊し、倒幕へとつながりました。

・武家諸法度

秀忠の代で定められた【武家諸法度】。

家光の代でさらに詳細に決められてゆきました。

・「鎖国」

鎖国と言い切れるのか。

そもそも鎖国という概念は家光時代にはなかったとはされますが、便宜的に使われる用語です。

家光時代に貿易や渡航され、開かれた港は限定されました。

出島/wikipediaより引用

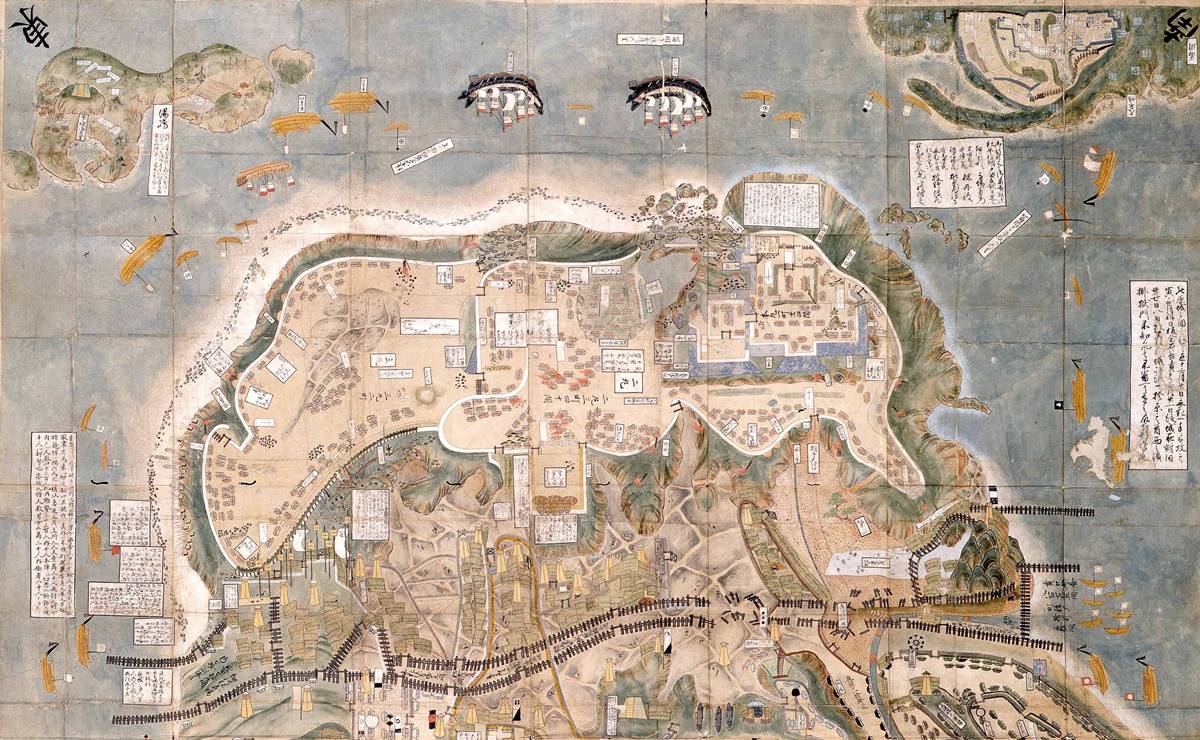

・キリシタン禁止

秀吉時代からキリシタン禁教は続いていましたが、宣教師と信者は目を逃れるように信仰を守り続けていました。

それが【島原の乱】が決定打となり、カトリックは禁教とされます。

「島原御陣図」/wikipediaより引用

・明清(中国)との関係

1644年に崇禎帝が自害し、明が滅亡。

以降、満洲族による清朝が中国大陸を支配します。

明朝皇族による南明、明朝の遺臣であり台湾に逃れた鄭成功は、江戸幕府に援軍を依頼してきました。

【日本乞師】です。

幕府はこの援軍を拒否しました。

このとき、使者として遣わされてきた朱舜水はそのまま留まり、日本における儒教理解に大きな影響を与えています。

※続きは【次のページへ】をclick!