こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【須原屋市兵衛の生涯】

をクリックお願いします。

お好きな項目に飛べる目次

田沼政治のあとも、意気軒昂に出版を続けるも…

安永8年(1780年)、平賀源内は無念の死を遂げます。

『べらぼう』劇中では、その死をめぐって、須原屋市兵衛が蔦重と共に田沼意次に公正な裁きを訴える場面がありました。

この回では、平賀源内謀殺に一橋治済が関わっていたと示唆されます。

同時に平賀源内は、田沼意次に蝦夷地開発とロシアについての提言もしていましたが、これはあくまで脚色の範囲とみなしてもよいかと思います。

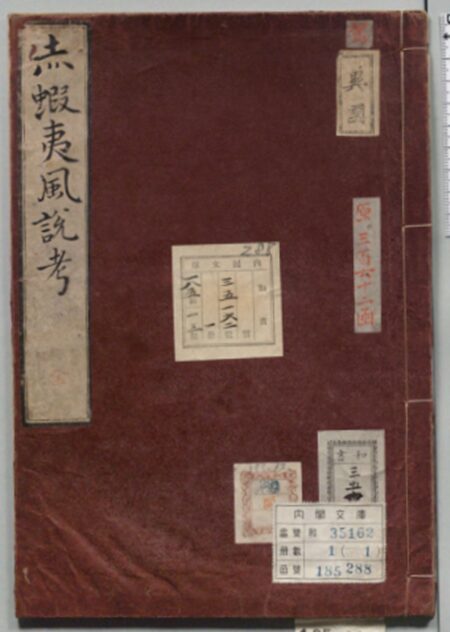

田沼意次に対し、ロシアの存在を知らしめたのは『赤蝦夷風説考』の著者で、仙台藩医である工藤平助が初めてとされています。

工藤平助が著した『赤蝦夷風説考』/wikipediaより引用

ではなぜ、ドラマでは前倒しにしたのか?

天明6年(1786年)、10代・徳川家治が亡くなると、主君という盾を失った田沼意次が失脚。

11代将軍には一橋治済の嫡子である豊千代が徳川家斉として就きました。

田沼に変わって政治の中枢に躍り出た松平定信は、それまでの政治方針を転換させます。

松平定信/wikipediaより引用

その方針の中には外交政策も含まれており、「蝦夷地を開発し、ロシアとの交易も視野に入れる」という意次の構想は定信によって破棄されてしまいました。

蝦夷地での調査報告すら宙に浮いてしまったほどで、定信は、国境の認識を従来の3代・徳川家光の頃まで戻すこととしたのです。

・蝦夷地は統治の及ばぬ「化外の民」であるアイヌが暮らす場所に過ぎず、幕領とは言い切れない

・それより先の国と関わるには及ばない

蝦夷地もロシアも現実に存在するにもかかわらず、“なかったこと”にまで戻そうとしたのです。

しかし、ロシア側からすれば、そんな日本側の事情に忖度するはずもありません。

同様に、ひとたび開いた目をまた閉じさせることなど、なかなかできぬものなのです。

『三国通覧図説』にはないはずの“国”があった

幕府の検閲をおそれず、『解体新書』を刊行させた須原屋市兵衛の志は不変でした。

桂川甫周の弟・森島中良の『紅毛雑話』、『万国新話』、『琉球談』といった、国際情勢に関する本を刊行。

田沼意次の失脚後、幕府の追及をおそれたのか、工藤平助はロシア探究から距離を置きますが、仙台藩士である林子平はなおも研究を続けていました。

そして寛政4年(1792年)、林子平の『三国通覧図説』を須原屋市兵衛は刊行します。

これが松平定信の逆鱗に触れ、絶版のうえ板木を没収され、重過料まで課されてしまうのです。

第41回放送の冒頭で、蔦重と市兵衛が話していたのが、まさにこのことでしたね。

須原屋の経営はこの一件で大きく傾き、その5年後の寛政9年(1797年)、蔦屋重三郎は没します。

ゆえにドラマでは、その後の須原屋市兵衛は描かれないかもしれません。

むろん本人の苦闘は続いていましたが、悲しいことに文化3年(1806年)に【文化の大火】で被災。

土蔵がなく致命的な打撃を受けてしまい、文化5年(1807年)を最後に単独出版は終わりを告げます。

経営権が本家筋である茂兵衛に移り、3代目を最後に店は終わりを告げるのでした。

日の本をよくするために書物を刊行

なまじ果敢な挑戦を続けたために、閉店へと追い込まれる須原屋市兵衛。

『べらぼう』の序盤では温厚な人格者として登場しました。

それが平賀源内の死に疑念を抱いたことで、別のスイッチが入ったように思えます。

お上の裁定に異議を唱えたことで、陰の権力者である一橋治済の目に留まってしまう。

お上が隠そうとした真実を暴いたことで、道が閉ざされてしまう。

徳川治済(一橋治済)/wikipediaより引用

それでも須原屋市兵衛が正しかったと見ている側が思えるのは、彼が平賀源内の志を胸に「日の本をよくするために書物を刊行していた」からでしょう。

須原屋市兵衛たちが田沼意次へ、平賀源内の死について究明するように迫ったことはドラマの脚色です。

一橋治済が平賀源内を謀殺したこともそうでしょう。

しかし、歴史劇とは史実と史実の間を蔦のように絡ませ、そこに物語を紡ぐことで成立するといえる。

徳川家基と平賀源内の死を二週にわたり描き、歴史ミステリとすることにより『べらぼう』はこの構図をうまく仕上げてきました。

初回において蔦重は田沼意次と顔を合わせていました。

この面会で、蔦重は田沼意次に好感を抱くも、二度目の対面では崩れる。

さらにその背後に一橋治済という別の蔓が伸びてくる。その蔓に絡め取られ、蔦重と須原屋市兵衛は苦しめらることになります。

それでも彼らがめげずに書物を刊行し続けるのは、源内の志を受け継いでいるからこそ。

いずれにせよ、須原屋市兵衛の名はクレジットに表示され続け、書物を通して世を耕す姿を見せてくれることでしょう。

追記(2025年10月27日)

大河ドラマ『べらぼう』第41回放送で須原屋市兵衛が幕府から処罰を喰らい、引退を表明したことに合わせて更新。

三国通覧図説の竹嶋(鬱陵島)近海/wikipediaより引用

・2025年10月27日:大河ドラマ『べらぼう』第41回放送に合わせて更新・画像を追加

あわせて読みたい関連記事

-

田沼の時代を盛り上げた平賀源内!杉田玄白に非常の才と称された“山師”の生涯とは

続きを見る

-

杉田玄白が『べらぼう』に登場~どうやって『解体新書』は翻訳出版されたのか

続きを見る

-

『べらぼう』主人公・蔦屋重三郎~史実はどんな人物でいかなる実績があったのか

続きを見る

-

『べらぼう』片岡愛之助が演じる鱗形屋孫兵衛~史実では重三郎とどんな関係だった?

続きを見る

-

なぜ『べらぼう』蔦屋重三郎は「地本問屋」の仲間に入れて貰えないのか?

続きを見る

-

『べらぼう』風間俊介が演じる鶴屋喜右衛門~なぜあれほど蔦重を目の敵にした?

続きを見る

-

『べらぼう』西村まさ彦が演じる西村屋与八~鱗形屋の二男と江戸の出版界を牽引

続きを見る

参考文献

- 中野三敏(監修)『江戸の出版』(ぺりかん社, 2005年11月, ISBN-13: 978-4831511201)

出版社: ぺりかん社(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ - 中野三敏『書誌学談義 江戸の板本』(岩波書店, 1995年12月6日, ISBN-13: 978-4000029551)

書誌: NDLサーチ(国立国会図書館) |

Amazon: 商品ページ - 橋口侯之介『和本入門――千年生きる書物の世界(平凡社ライブラリー 744)』(平凡社, 2011年9月1日, ISBN-13: 978-4582767445)

出版社: 平凡社(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ - 橋口侯之介『続 和本入門――江戸の本屋と本づくり(平凡社ライブラリー 747)』(平凡社, 2011年10月1日, ISBN-13: 978-4582767476)

出版社: 平凡社(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ - 鈴木俊幸『江戸の読書熱――自学する読者と書籍流通(平凡社選書 227)』(平凡社, 2007年2月1日, ISBN-13: 978-4582842272)

出版社: 平凡社(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ - 岩﨑奈緒子『〈ロシア〉が変えた江戸時代――世界認識の転換と近代の序章(歴史文化ライブラリー 613)』(吉川弘文館, 2024年11月26日, ISBN-13: 978-4642306133)

書誌: 版元ドットコム(書誌) |

Amazon: 商品ページ