人気漫画『ゴールデンカムイ』には、様々な文化が登場します。

アイヌの文化がメインプロットに組み込まれていることはもちろんですが、主人公の力強い仲間として行動する谷垣源次郎、彼は秋田県阿仁出身の「マタギ」です。

彼はマタギのルーツを生かして行動しており、追跡や逃走、寒冷地でのサバイバルにおいて、作中際だった能力を見せるのです。

『ゴールデンカムイ5巻 Kindle版』(→amazon)

谷垣が身につけている「寒冷地でのサバイバルスキル」は実際に重要であり、その有無が明暗を分けた事件として「八甲田山雪中行軍訓練」があります。

このとき、道案内としてマタギが雇われていたそうです。

谷垣はヒグマ相手であっても怯むことがありません。

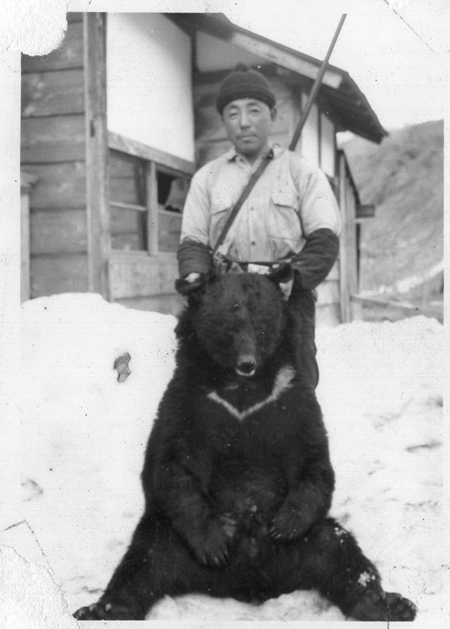

北海道開拓使の歴史において最も凄惨とされる三毛別羆事件でも、実際に解決へと導いたのはマタギの優れた能力でした。

※以下は三毛別羆事件の関連記事となります

-

人の味を覚えたヒグマの怖さ「三毛別羆事件」冬の北海道で死者7名重傷者3名の惨事

続きを見る

一体マタギとは何者なのか?

彼等はどんな能力を持ち、どんな生活をしていたのか?

ゴールデンカムイと同様、そのグルメにも注目しつつ、マタギの実態や歴史をマトメてみました。

※女子フィギュア金メダリストのザギトワ選手がメロメロになった秋田犬も元はマタギの狩猟犬です

※『ゴールデンカムイ』における谷垣の相棒・リュウは北海道犬

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

おいしい肉ランキング

グルメ描写も評価の高い『ゴールデンカムイ』。

アシリパさんによるアイヌの食文化も見どころの一つで、マンガを読みながらでもヨダレが出てきそうですが、いえいえマタギ料理も負けてませんぞ。

マタギの獲物が一番おいしいのは、何といっても冬。

冬ごもりのために肉をたっぷりとつけた獲物はたまりません。

次に美味しいのは、冬眠から目覚めたばかりの春なんだとかで、美味しい肉ランキングは、こんな感じだそうです。

①アオシシ(カモシカ)※8巻の回想シーンで谷垣が追っていたのもコレ

②クマ

③ウサギ

④マミ(アナグマ)

⑤バンドリ(ムササビ)

現在、カモシカは特別天然記念物ですので、もう食べられない「幻の味」です。

美味しいのは草食や雑食動物で、テンやキツネ等の肉食動物はイマイチ。

マタギが狩猟で山にいるときは、調味料はさほど持ち歩きません。獲ったらその場で内臓、肉、頭、骨をそのままぶつ切りにして煮込み、山菜があれば加え、塩や味噌で味を付けます。

ちなみに彼らの携行食は、こんな感じ。

・小さなアモ(握り飯)三個か四個くらい

・カネモチ二個 ※8巻でも登場するあのキーアイテム

・干しモチ

・炒り豆

・味噌

・塩

作中で谷垣も持っている「クラゲヤ」という袋に入れて持ち歩きます。

食料は、余裕をもっておくのがポイントです。

帰宅時に握り飯が一個だけ残るぐらいがちょうどよく、寒い日は、握り飯を服の下に入れておくと凍りません。

水分はあまり摂取しない。水筒は持ち歩かず、沢の水や雪を溶かした水、獲物の血を飲むことが多かったとか。

マタギグルメも美味そうだ!

マタギの本格的グルメも紹介しておきましょう。

【ナガセ汁】

背骨をナタで叩き切り、大鍋で三時間以上も煮込みます。

そこにダイコン、ネギを加えて、味噌で薄く味をつけ。箸で肉が崩れるくらい軟らかく、骨髄からしみ出したスープがたまらない味に仕上がります!

【ヨドミかやき】

内臓料理です。ウサギの場合、大腸の糞は絞り出しますが、小腸は木の芽しか入っていないため、そのまま煮込みます。

肉、未消化の木の芽、消化液のほろ苦さが独特の味を出します。クマの場合は、内臓を裏返して洗って焼きます。

想像しただけで「ヒンナヒンナ!」(食の恵みに感謝!)と叫びたくなるようなレシピですよね。

ちなみに狩猟中のマタギは肉食のためか、大抵ひどい便秘だったそうです。

つまりは『ゴールデンカムイ』で、肉ばかり食べている人たちも……。

※続きは【次のページへ】をclick!