こちらは4ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

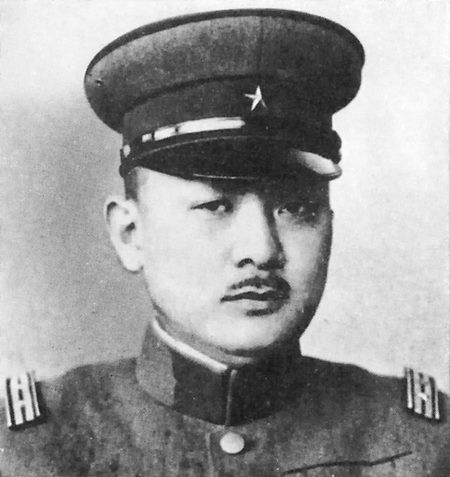

【西竹一(バロン西)】

をクリックお願いします。

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

消えた東京五輪

マイナス40度にもなる、酷寒の地。

そこでの西は部下に慕われる太っ腹な上官でした。

中華料理や酒を振る舞い、声を掛け、ユーモラスなあだ名で呼び、結婚の援助を惜しまない。そんな人物であったのです。

古参兵のリンチに耐えきれず逃げ出した兵士を見逃す温情もありました。

ただし、当時の軍部ではそうした闊達で明るい将官は、出世が遅れる傾向があったのです。

西は、出世よりも自分の気持ちに従うことを重んじる性格でした。

軍人としての責務を果たしながらも、東京五輪を目指す気持ちを捨てきれません。

しかし、ベルリン五輪の4ヶ月後には、日本国内では五輪断念の機運が芽生え始めていたのです。

馬術家としてではなく、軍人に戻されたことも、関係あったのかもしれません。

昭和12年(1937年)、西は軍人として、初陣に挑んでいます。

敵対する匪賊よりも、自然との厳しい戦いに苦しめられました。

西はこのとき着用していたワイシャツを、記念に保管しました。

当時、東京では五輪をめぐる会合が開かれていました。

その内容は不吉なものです。

日本は剣道があるのだから、フェンシングはいらない等、不毛な議論が展開されていたのです。

軍事費が嵩む中、予算も潤沢にはつけられません。西の知らぬところで、東京五輪は消えゆく道を歩んでいたのです。

世界各国から、日本は本当に五輪を開催するつもりなのかどうか?と怪しむ目が向けられ始めます。

盧溝橋事件のあと、日本の戦線は拡大するばかりでした。

そんな中、8月1日に馬術選手が決まることとなりました。

12日、西は満州から帰国します。しかしこのとき既に、陸軍人は選手拝命を辞退すると軍部がラジオ放送をしてしまっていたのです。

西自身はどうしても辞退を上官に申し出ることはできず、別人に任せてしまいました。

西竹一の東京五輪出場の夢は、こうして断たれたのです。

日米開戦へ

そのあと、西は満州・孫呉勤務ののち、昭和14年(1939年)、少佐に昇進するとともに日本へ呼び戻されました。

北海道十勝・仙美里で軍馬補充を担当させられたのです。

西にとってみれば、あまりに地味な役職でした。

38歳となった西にとって、屈辱的な日々でした。

男爵家のお坊ちゃまが、人に頭を下げて寄付を願うこととなったのです。彼の知名度ゆえにその役目を任されたのかもしれませんが、本人にとっては辛い日々でした。

彼自身、苦悩を深めてゆきます。

このころ、アメリカの知人から渡米の誘いを受けました。

西はこの申し出に、かなり悩んだようです。

北海道での日々――西は我が子と相撲を取り、スズランの花輪を作る、そんな優しい父としての一面も見せました。

夜ごと遊び歩いていた、華麗な青年将校とは別の一面を見せ初めているのです。

彼は武子に、軍人を辞めようかと語ったことすらあります。

軽い口調でそう言ったとはいえ、彼女はその苦悩を感じ取り、そうなったら私もおでん屋でも始めると返したとか。

西は、「それなら酒が飲めるな」と笑って応じたそうです。笑ってはいたものの、心のうちは苦しいものであったはずです。

4月10日、後楽園スタジアムで開催された第四回遊佐馬術競技で、西は22歳になったウラヌスとともに障害を飛び越えました。

これがこの人馬最後の馬術競技となりました。

このころから、西の馬への接し方も変わってゆきます。

それまでの、競技者としての激しさや情熱は穏やかなものとなり、楽しむ方向性へと変わったのです。

このあとの馬術大会での西は、審査員としての出場となりました。かつての激しい性格も円くなり、筋肉質の体にも少し肉がつき始めました。

昭和16年(1941年)冬、軍部ではアメリカとの戦いがもはや避けられぬと判断するようになりました。

どこまで本気かわかりませんが、西をアメリカに派遣して、開戦を拒否できないかという意見も出たそうです。

そして12月8日――真珠湾攻撃により、日米は開戦に至ります。

「えらい相手と戦を始めたものだ」

西は武子にそう漏らしました。

そんな西の元に、イギリスから手紙が届きます。17年前、日本に留学していた軍人からでした。

この先、敵となっても、お互い死ぬまで友情は変わらないと、誓うものです。

西は、この手紙が届くかどうかわからないと前置きで断りながら、返信をしたためます。

国境を越えた友情が、無残にも引き裂かれたのか、それとも引き裂かれなかったのか。

変わってしまったことは確かでした。

ヨーロッパ、アメリカを巡ってきた西にとって、祖国が歩み始めた道はどう見えていたことでしょう。

西は性格的に、鬼畜米英を唱える国の道を盲信していたわけではありません。言動の端々からそんな思いを感じます。

欧米を渡り歩き、国境を越えた交流をしてきた西にとって、それは当然のことでしょう。

天皇こそ現人神であり、日本は神の国であるとする当時の風潮にも、西は疑念を抱いていました。

宮城遥拝の際に頭を下げなかったことがあったため、陸軍内では彼のことを嫌う風潮が強まったほどでした。

華やかで、兵士に優しく、神の国であるという祖国に疑念を抱く――もしも西が、もっと器用で、そんな天真爛漫な一面を隠し通せていたら、彼はそこまで辛さや疎外感を覚えることはなかったのかもしれません。

しかし、西にはそうはできなかったのです。

孤立しようと、己の信念を曲げることができない、そんな人物でした。

境遇の変化は、彼自身ではなく騎兵という兵種にも起こっておりました。

騎兵も歴史上での役割を負え、戦車隊へと変化してゆくのです。

人馬の永訣

騎兵が機甲兵となったのち、昭和17年(1942年)。

西は牡丹江へと向かいます。昭和18年(1943年)、西は中佐に昇進しました。

西は自動車やモーターボートを好み、戦車に抵抗感はありません。

しかし、彼のプライドは騎兵としてのものでした。西は演習に際して、たった一人馬上から戦車の式を取ったことすらあったのです。

昭和19年(1944年)、戦車第二十六連隊に所属する西は、家族とともに満州へと向かいます。

この6月、密かに行き先もわからないまま、連隊に転身命令が下されたのでした。満州に暮らす民には告げずに、軍隊は移動を始めていたのです。

西の転身先は、硫黄島でした。

日に日に戦線を後退させていた日本軍にとって、硫黄島は陥落させてはならぬ場所です。ここが落ちたらば、本土への爆撃はやむなし――そうみなされていたのです。

7月7日、自宅に立ち寄った西はいつも通り明るい調子ながら、弱気を言葉に滲ませていました。

「硫黄島が落ちたら、お前たちももう駄目だぞ」

とはいえ、機動力が長所の戦車隊が、あの小さな島をどう守るというでしょう。

日米開戦時から、国力の差を分析していた西は、そこでの戦いがいかに厳しいものとなるか、わかっていたのでしょう。

西が硫黄島へ向かう途中、乗船が魚雷の直撃を受けます。

命こそ落とさなかったものの、戦車は海の藻屑となりました。父島にたどり着いた西は、差しだされたビールを飲みながら、戦車もなしでどう戦うのかと語るほかありません。

そもそも戦車は、狭い島嶼部での戦闘に不向きです。大本営に電信を打ち、命令変更を促そうか迷った末に、西は硫黄島へ向かうこととしました。

西のたどりついた硫黄島は、地獄のような場所です。

兵士たちは下痢に苦しみながら、砂地を掘りなんとか陣を築こうとしています。猛暑の中、硫黄臭さがたちこめているのでした。

硫黄島の状況に苛立った西は、栗林忠道中将の許可を得て、8月には内地に帰国し戦車の補充を依頼しました。

武子には「硫黄島から呼び戻してやると言われた」と告げます。

どの将官の言葉か、わかりませんでした。

西はこのとき、自分の運命を悟っていたのかも知れません。西は、馬事公苑のある世田谷へと向かいました。

ウラヌスは、馬事公苑の厩舎で余生を送っていました。

かつて多くの騎手にとって垂涎の的であったこの馬も、もう24歳です。馬としては驚異的な長寿でしたが、あの筋骨隆々とした馬体はたるみ、つややかであった栗毛も見る影はありません。

それでもウラヌスは、西のことを覚えていたのです。

彼の足音を聞くと、脚を踏みならし喜びを表現し、西の腕に首を擦り付け、愛咬したのです。

西はウラヌスを馬場に引き出し、障害は越えずに一周ゆっくりと回りました。

それから西はウラヌスのたてがみを切り取り、懐にしまい込んだのです。

彼は8月17日、硫黄島へと出発します。

このあと、彼が自宅を訪れること、見送る家族、そしてウラヌスと再会することはなかったのです。

西の胸には、ある強い思いがありました。

硫黄島が陥落したら、日本ももう終わる――アメリカの国力を知る西が、勝利を信じていたとは思えません。

それでも彼は、祖国への爆撃をなんとかして防ぎたいという思いを抱え、硫黄島を目指したのでした。

硫黄島での最期と伝説

硫黄島の戦況は、ますます切迫してゆきます。

そんな中でも、西は釣った魚を兵士に振る舞い、宴会をすることすらありました。

彼は兵士を愛する将校でした。

そうはいっても、そんな安らぐ時はあくまで例外的なものです。アメリカ軍の空襲は日に日に悪化し、将兵は皆苦しめられていました。

西は、栗林と対立することがありました。栗林は、戦車を埋めてトーチカ代わりにすると告げたのです。

これに西は激怒しました。

機動力を奪った戦車に意味はないではないか。そう反論したのです。

結局両者は、半数のみ埋める折衷案を採用しました。

この年の11月から、日本本土空襲が開始されています。

年は明けて、昭和20年(1945年)。

アメリカ軍は硫黄島Dデイ(上陸日)を2月19日に決めました。

このころには、昼夜問わず戦闘機が硫黄島上空を飛んでおりました。

「敵さん、いよいよおいでなすったよ、皆しっかりやろうなぁ」

絶望的な状況でも、西はつとめて明るく兵士に声を掛けたとされます。

これは史実かどうか、判明しません。

なぜならばここから先、実は西の歩みははっきりしないのです。周囲にいた兵士たちは、彼とともに、皆戦死を遂げているのです。

硫黄島で西が散るまでの目撃談は、実はハッキリとしないことばかりです。これがのちの伝説形成につながってゆきます。

圧倒的な敵の攻撃の前に、日本軍の兵士は手榴弾で自決を遂げるものが続出します。

「死に急ぎするな!」

それでも西は、そう周囲を励まし続けます。

決死の覚悟を持って突撃する配下に、西はアルミのコップで水を与えました。

副官は、そんな彼に対して「これから死ぬ者に、貴重な水をやらんでも……」と言いたげな表情を見せていたのほどです。

戦闘中、はぐれた兵士が洞窟に逃げ込もうとすると、拒む隊長がほとんどでした。

しかし西は違います。

「一緒に戦おう!」

彼はそうした兵士たちを、受け入れたのです。

西の優しさは、自軍だけに発揮されたわけではありません。

米兵捕虜に英語で話しかけ、相手の話をじっと聞いていました。彼の持っていた手紙には、我が子を気遣う母の切々たる思いが書かれています。

その手紙を読み終え、西はつぶやきました。

「どこの国でも、人情には変わりねえな……」

西は、乏しい医薬品を集め、米軍捕虜の治療に手を尽くさせたことすらありました。鬼畜米英とはほど遠い価値観を生きていたのです。

死屍累々の絶望的な状況でも、西は生来の明るさを見せていました。

彼の手には藤の乗馬鞭が握られています。ロサンゼルス五輪で振るっていたものでした。

「これはな、俺の命の次に大事なものなんだ」

西はそう口にしていました。

3月17日深夜0時、硫黄島を守る日本軍は最後の突撃を行うこととなりました。

戦死公報では、西の最期はこの日であったとされています。

しかし、実のところ、西竹一は命日にすら、諸説がありはっきりしていないのです。3月21日であったのか、22日であったのか、未だにわかっておりません。

西の最期については伝説があります。

「バロン・ニシ、出てきなさい」

敵軍すら、この金メダリストを惜しんで、こう投降を呼びかけたという話がまずひとつ。

これは死後作られた伝説ではないかとみなせます。

日米どちらからも、西に呼びかける声は聞いていない、呼びかけてすらいないと証言があるからです。現在では、この呼びかけがあったかどうか、真偽不明とされています。

ただ、西の死がアメリカからも惜しまれたことは確かなことです。彼と交流のあったハリウッドスターはじめ、友人たちはその最期を知り、涙したのでした。

かつて西から馬術の指導を受け、ハリウッド映画界で活躍することになったサイ・バートレットは、空軍大佐として太平洋戦争に従軍していました。

あのバロン・ニシの国と戦うことに胸を痛めていた彼は、のちに武子夫人を訪れ、靖国神社で個人の慰霊祭を行っております。

呼びかけはともかくとして、アメリカからもその命を惜しまれたということは、まぎれもない事実なのです。

ふたつめは、宮城に頭を向けて自決したというものです。

この自決についても、否定されています。

宮城に向けて自決というのは、あまりに出来過ぎているだけではなく、西の性格と一致しないように思えるのです。西は宮城遥拝で頭を下げずに周囲を驚かせたことすらあったほどでした。

証言もあります。

西の遺体を目撃した人によれば、左胸から出血しており、宮城を向いていなかったとのことです。

死の状況は、証言からすると火炎放射攻撃を受けて逃れたあと、海岸で集中砲火を浴びたものと推察されています。

享年42。

埋葬場所すら、火山活動で地形が変わりやすい硫黄島ではわからなくなってしまいました。

死亡した場所と推察される海岸には、「西大佐の碑」があります。

碑文にはこう書かれています。

硫黄島 散りて散らさぬ もののふの 心の櫻 咲にほう島

彼の最期にまつわる伝説は、その死を惜しむ人々のより、作り上げられたのでしょう。

西の遺体は、発見者によって石や砂を掛けて埋葬されました。

軍刀も埋められましたが、藤の鞭だけは回収され、遺族の元へ届けられました。

その死から二十年以上経て、硫黄島で風化したイギリス製拍車付きのブーツが発見されたのです。これを知った武子夫人は夫の遺品だと語ったとされます。

この人馬が残した鞭は、武子によってロサンゼルスのヘルメス財団に寄贈されました。

ウラヌスのたてがみといったこの人馬にまつわる遺品は、西が勤務していたことがある北海道「本別町歴史民俗資料館(→link)」に多数寄贈されています。

死後、大佐に昇進、勲三等旭日中綬章授章。

遺児の西泰徳は、硫黄島の慰霊に積極的に関わり、「硫黄島協会」会長をつとめました。

ロサンゼルス五輪を沸かせた西が亡くなってからおよそ一週間後。ウラヌスも、老衰で世を去りました。

この名馬の遺骸も、空襲で吹き飛ばされてしまいます。

蹄鉄だけが、この世に残されました。

世界中を熱狂の渦に巻き込みながら、その遺骸すらどこにあるかわからない、悲運の人馬――それが西竹一と、ウラヌスです。

西の運命には、戦前日本の五輪への挑戦が悲劇的に凝縮されたかのようです。

五輪の金メダリストとして一世を風靡し、祖国での五輪を夢見ながら叶うことなく、戦場で散ってしまった西竹一。

東京五輪を夢見ながら、戦場に散ってしまった日本人アスリートはいたのです。

東京五輪を成功させたいと願った田畑政治の胸にも、そんな彼らの思いが焼き付いていたことでしょう。

2019年大河ドラマ『いだてん』に西は登場しませんでした。

それでも、日本の五輪の歴史には西竹一とウラヌスという人馬がいたことを、記憶に留めていただければと願うのです。

2024年パリオリンピックに至るまでの92年間、日本が獲得した馬術競技でのメダルは、西竹一のみでした。

あわせて読みたい関連記事

-

日本人女性初の五輪メダリスト・人見絹枝~24才で悲劇の最期を迎えるまで

続きを見る

-

実は国際結婚だった新渡戸稲造の生涯72年 著書『武士道』に何を記したのか

続きを見る

-

幻の東京五輪(1940年東京オリンピック)が中止になったのは本当に戦争のせい?

続きを見る

-

アベベはなぜ裸足で走ったのか 東京五輪マラソンでは靴を履いて連覇を果たす

続きを見る

-

日本柔道の祖・嘉納治五郎がオリンピックの誘致に賭けた情熱 77年の生涯とは

続きを見る

-

虫あり酒あり動物の血あり!古代オリンピックは選手だけでなく観客も超過酷だった

続きを見る

文:小檜山青

※著者の関連noteはこちらから!(→link)

【参考文献】

大野芳『オリンポスの使徒―「バロン西」伝説はなぜ生れたか (1984年)』(→amazon)

『国史大辞典』