寛仁元年(1017年)5月9日は三条天皇の命日です。

大河ドラマ『光る君へ』では居貞親王(いやさだしんのう)時代から藤原道長と熾烈な権力争いを演じ、ご記憶に新しい方も多いでしょう。

劇中では、一条天皇の陰に追いやられていたかのような存在でしたが、それも皇位の流れを見るとご納得されるかもしれません。

花山天皇の弟だった三条天皇は、以下のように

花山天皇(968年生まれ)

│

一条天皇(980年生まれ)

│

三条天皇(976年生まれ)花山天皇の弟

│

後一条天皇(1008年生まれ)一条天皇の子

治世が長く続いた一条天皇と、道長の孫である後一条天皇に挟まれ、とにかく辛い立場に追いやられたのです。

実際、いくつかの興味深いエピソードを残しながら崩御されていった、三条天皇とはどのような人物で、いかなる事績があるか。

その生涯を振り返ってみましょう。

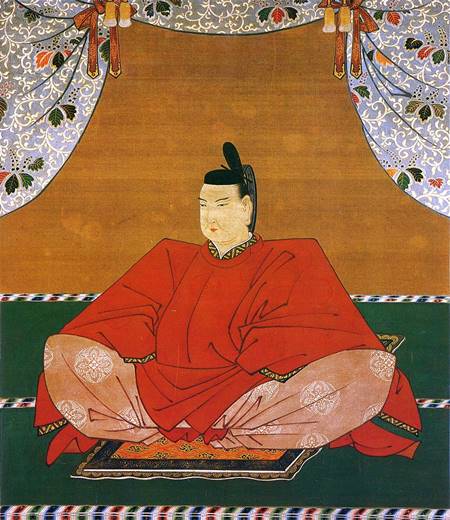

三条天皇/wikipediaより引用

生い立ち

三条天皇の先代は一条天皇です。

『光る君へ』では塩野瑛久さんが演じ、藤原定子や藤原彰子を妻にしたり、紫式部を「日本紀の局」と評したりしたあの方ですね。

三条天皇は、一条天皇と親子兄弟ではありません。

一条天皇/wikipediaより引用

当時の皇室は大きく分けて【冷泉天皇系】と【円融天皇系】の2つの系統があり、以下のような順番で即位していました。

【冷泉天皇系】

62代 村上天皇

│

63代 冷泉天皇

|

65代 花山天皇(兄)―67代 三条天皇(弟)

【円融天皇系】

62代 村上天皇

│

64代 円融天皇

|

66代 一条天皇

|

68代 後一条天皇

冷泉天皇と円融天皇は、村上天皇を父とする同母兄弟ですので、兄と弟がそれぞれ自分の血統を繋げていったことになりますね。

「兄弟」で、しかも「皇室に2系統あった」となると、後年の両統迭立(南北朝)のように、ゴタゴタしそうな予感がするかもしれません。

しかし一条天皇の即位時には、そこまで物騒な話にはなっていません。

ドラマでも注目されましたように【寛和の変】によって花山天皇が退位させられ、藤原摂関家にとって都合の良い一条天皇が皇位に就いたためです。

花山天皇は『光る君へ』で本郷奏多さんが演じていた方ですね。

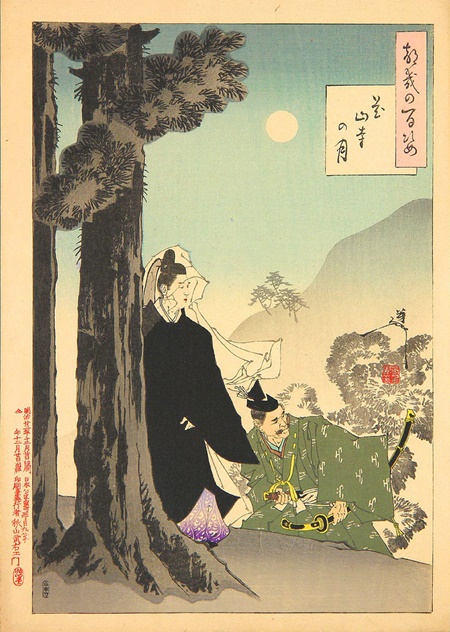

花山天皇の出家を描いた月岡芳年「花山寺の月」/wikipediaより引用

母は兼家の娘・超子だったが

三条天皇は、花山天皇の異母弟として貞元元年(976年)正月三日に誕生。

当初の名前は「居貞親王」でした。

居貞の読みは明確になっておらず、「いやさだ」「きよさだ」「おきさだ」などが候補とされています。

実はこちらの母も藤原兼家の娘・藤原超子でしたので、摂関家にとっては一族とみなせる血統です。

元服も寛和二年(986年)7月16日に兼家の屋敷で実施。

藤原兼家/wikipediaより引用

居貞親王の外見は兼家に似ていたらしく、非常に可愛がられていたとか。

先に年下のいとこ・一条天皇が即位したことにより、居貞親王はその皇太子(東宮)に立てられました。

しかし兼家が永祚二年(990年)7月2日に亡くなり、母・超子もこれに先立つ天元五年(982年)にこの世を去っていたため、居貞親王は母方の支援が受けられなくなってしまいます。

この時代、アテにできるのは基本的に”直系の年長者”に限られます。

母方がダメなら父方……といきたいところですが、父・冷泉上皇は精神的に不安定とされていたため頼りに出来ず、祖父の村上天皇はそもそも居貞親王の誕生より前に崩御していました。

つまり、居貞親王は宮廷内で孤立同然の状態にあったのです。

この時点では東宮という立場で落ち着けていたので、さほど大きな問題ではなかったのですが……時が経つにつれて表面化していきます。」

東宮時代

居貞親王は、周囲の人々とはうまくやっていたようです。

正暦四年(993年)5月5日に、現代では「東宮居貞親王帯刀陣歌合」と呼ばれている歌合を実施。

帯刀陣とは東宮の警備をする”帯刀の舎人”の詰め所のことです。

この歌合については記録があまりなく、大江嘉言以外の歌人は名が伝えられていません。

伝えられている歌の数も多くはないので、東宮の近辺でこぢんまりと行われた端午の節句の催しといったところでしょうか。

大江嘉言の歌は次のとおり。

君が代は 千世に一たび ゐる塵 白雲かかる 山となるまで

【意訳】殿下の代が千年に一度降る塵が積もり積もって、雲がかかるほど高い山になるまで続きますように

この歌合の最初に詠まれたもので、いかにもめでたそうな感じですよね。

『蜻蛉日記』の作者として知られる藤原道綱母もこの歌合に参加したといわれています。

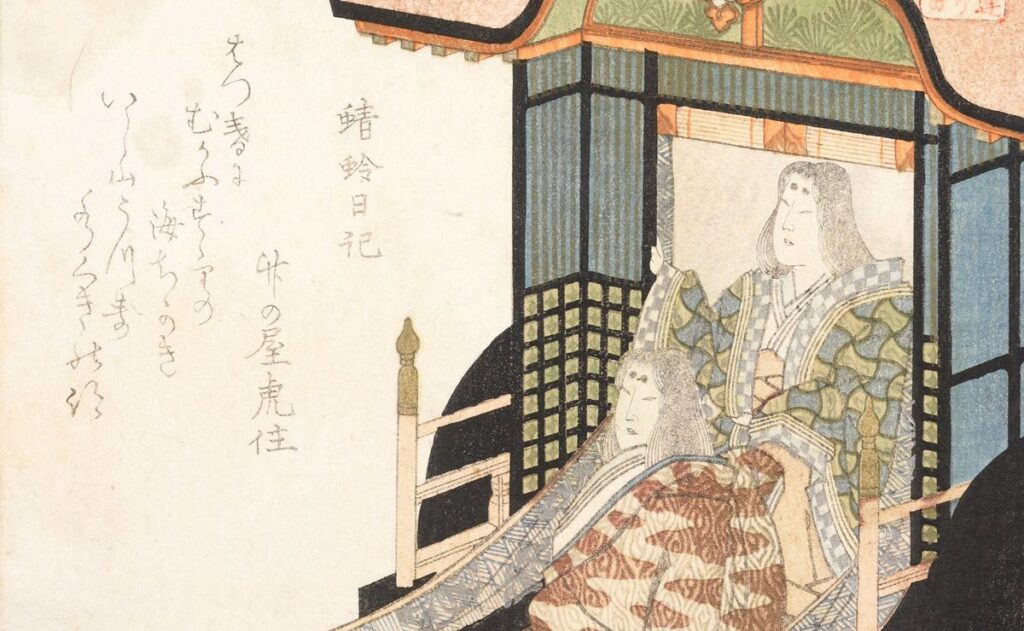

浮世絵にも描かれた『蜻蛉日記』岳亭春信:画/wikipediaより引用

ここから4年後の長徳三年(997年) に藤原道綱が東宮大夫になり、さらに寛弘四年(1007年)には道綱が東宮傅に任じられていますので、この歌合をきっかけにして居貞親王と道綱の繋がりができたのかもしれません。

東宮大夫とは、東宮の家政担当で、東宮傅は教育係です。前者が秘書で、後者が家庭教師みたいなイメージで良いかと。

道綱母は長徳元年(995年)頃に亡くなったとされているため、息子が重職に就いたことを祝えませんでしたが、草葉の陰で喜んだことでしょう。

ドラマでも二人がお酒を酌み交わすシーンがありましたね。

また、この間の寛弘二年(1005年)頃に紫式部が藤原道長に召し出されています。

『源氏物語』の評判を聞き及んでのこととされますので、居貞親王のもとにも彼女の噂は聞こえてきていたかもしれませんね。

※続きは【次のページへ】をclick!