こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【藤原道隆】

をクリックお願いします。

糖尿病らしき症状が出て

原子は後宮の淑景舎を住まいにしていたため、枕草子の中では「淑景舎」とも呼ばれます。

淑景舎には桐の木が植えられていることから「桐壺」という異称がありました。

源氏物語では光源氏の母・桐壺更衣の住まいであり、成長した後の光源氏の曹司(部屋)でもあり、後に光源氏の一人娘・明石の女御が入内した際の住まいでもあります。

源氏物語がどのような順番で書かれたのか判明していないのですが、紫式部はなぜ桐壺を物語の重要な舞台にしたのか。

帝の住まいである清涼殿から最も遠い御殿であり、桐壺更衣がいじめられている表現をしやすかったからなのでしょうかね。

しかしこの明るさの裏に、道隆は病を抱えていました。

元々大酒飲みだったこともあってか、糖尿病らしき症状が出ていたのです。

酒に酔って人前で烏帽子のない状態を晒してしまったとか、少々マズイ場面でおおらかさが出てしまうこともあったようで。

長徳元年(995年)3月9日、この病を理由として伊周に関白の地位を譲ろうとします。

しかし伊周はここまでの間に貴族社会ですっかり嫌われてしまっていたため、一条天皇はなかなか承諾しませんでした。

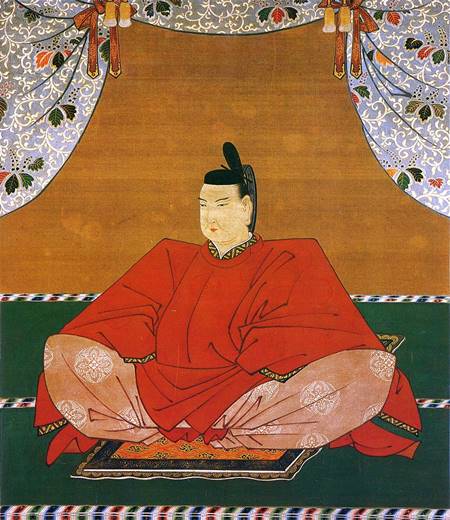

一条天皇/wikipediaより引用

粘って内覧(天皇関連の文書を見る令外官の役職)の地位は認めたものの、関白は許されません。

4月3日になると、道隆は関白の職を辞し、改めて伊周への関白就任を願い出ましたが、やはり許可は出ず。

道隆もいよいよと思ったのか、6日に出家します。

そして残念ながら彼の予感は当たってしまい、4月10日に薨去となりました。

享年43。

道隆死して、道長浮上す

藤原道隆の失敗は、やはり存命中に息子・藤原伊周への権力移譲を確定しきれなかったことでしょう。

摂関家はしばらくドタバタし、結局、藤原道長が浮上してきます。

『紫式部日記絵巻』の藤原道長/wikipediaより引用

ざっくりまとめるとこんな感じです。

道隆の没後、すぐ下の弟・道兼が関白になる

↓

道兼が流行病で関白就任から7日後に薨去

↓

道隆の子・伊周と、道隆の末弟・道長がバチバチに対立

↓

伊周と弟・隆家が恋敵と誤認して花山法皇に矢を射かける(長徳の変)

↓

一条天皇の母で道長の姉・詮子が道長をプッシュ

↓

一条天皇、道長を内覧にする

ポイントとなるのは、やはり【長徳の変】です。

花山法皇とも絡んだ伊周vs道長の戦いであり、もしも長徳の変がなければ、両者の政争は長く続いたかもしれません。

決着が付く前にもしも定子が皇子を産んでいれば、伊周側が有利になっていた可能性もあるでしょう。

枕草子での登場シーンや、長徳の変に対する定子や貴子の反応などを見ていると、中関白家(道隆の系統)は「情に厚く温かい一家」という印象を抱くかもしれません。

しかし、感情だけでうまくいかないのが政治の世界。

そこでいまいちシビアになりきれなかった節があり、たとえ道長との政争に勝ったとしても、中関白家の政権は代々続かなかったかもしれません。

まぁ、道長の系統である御堂流も、娘や養女が皇子に恵まれず、徐々に衰退していくのですが……。

権力の移譲、継続の難しさを痛感させる兄弟たちであります。

あわせて読みたい関連記事

-

骨肉の権力争いを続けた藤原兼家62年の生涯~執拗なまでにこだわった関白の座

続きを見る

-

伊周や定子の母・高階貴子~没落する中関白家で彼女はどんな生涯を送ったのか

続きを見る

-

藤原定子が最期に残した辞世の句の意味は?一条天皇に愛され一族に翻弄された生涯

続きを見る

-

藤原道兼は実際どんな人物だった?兼家・道隆・道長に囲まれた七日関白の存在意義

続きを見る

-

藤原道長は出世の見込み薄い五男だった なのになぜ最強の権力者になれたのか

続きを見る

【参考】

国史大辞典