延暦四年(785年)8月28日は、歌人・大伴家持(おおともの やかもち)が亡くなった日です。

三十六歌仙の一人でもあり、百人一首では「中納言家持」としてこの歌が入っていますので、何となく聞き覚えのある方もおられるのではないでしょうか。

かささぎの 渡せる橋に おく霜の 白きを見れば 夜ぞ更けにける

【意訳】中国では、七夕の日にかささぎが並んで橋を作るという。それに劣らぬ宮中の橋に霜が降りているのを見ると、夜が深まっているのだとつくづく思う

ちょっと予備知識を要しますが、冬の冴え冴えとした空気が想像できる歌ですね。

あるいは【令和】の出典元となった大伴旅人、その息子だったりもするので、そう考えると意外と身近な方かもしれません。

本稿では大伴家持の生涯を見て参りましょう。

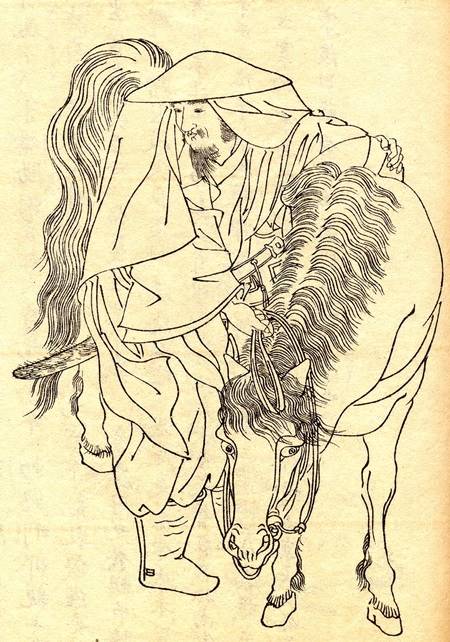

大伴家持/wikipediaより引用

もとは武人の一族 幼き頃は太宰府で過ごす

大伴家持さんと言いますと、フツーは「和歌の人」という紹介になりますので、いかにも文化人のお公家さんを連想されるでしょうか。

実は、大伴氏はもともと武門の家柄です。

また、思い切った性格の一族でもあったようで、近い時代の親戚には、鑑真の密航を手伝った大伴古麻呂という人もいました。

こういうギリギリの綱渡りする人って、はたから見てると面白いですよね。直接関わると火の粉がかかることも多いですが。

ともあれ由緒正しい家に生まれた家持でしたが、父親が大宰府に赴任したため、小さい頃はその周辺で育ちました。

3km離れた岩屋山から撮影された大宰府跡

両親の他には弟と妹が一人ずついたようです。長じてからも弟と歌のやり取りをしているので、そこそこ仲は良かったのでしょう。

都に戻ってきたのは、家持がだいたい13歳くらいのときです。

ちなみに彼の生年がハッキリしていないため、年齢については「だいたいこのくらい」としかいえません。以下も同様になりますのでよろしくお願いします。

越中で詠んだ歌223首

帰京の翌年に父の大伴旅人が亡くなり、家持は若くして家を背負っていくことになりました。

大伴旅人/wikipediaより引用

歳相応に女性との恋も楽しんでいたようです。

まぁ、励みになるものがあるほうが仕事にもやる気出ますものね。若ければなおのことです。

20歳で内舎人(うどねり・この時代は天皇の親衛隊で現代では事務職)になり、聖武天皇が伊勢へ行幸する際などは付き従っています。

聖武天皇/wikipediaより引用

そして28歳のとき越中守に任じられ、実際に現地へ赴任しました。

都の公家が地方に下るとなると『こんな田舎に来てもなぁ……』という印象を抱くことも少なくありませんが、家持はそうでもなかったようです。

というのも、越中の滞在間、彼は223首もの歌を詠んでいるのです。

家持は万葉集に数百首もとられている歌人ですが、むしろ巻によっては「家持の歌集と他の人の歌をまとめた」といったほうが正しいものすらあります。

その部分の歌は、越中などの地方で詠んだものです。

ごく一部をご紹介しましょう。

※続きは【次のページへ】をclick!