こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【大伴家持】

をクリックお願いします。

左遷&帰京の繰り返し 古代って牧歌的だなぁ

家持が詠んだ越中での歌です。

この雪の 消け残る時に いざ行かな 山橘(やまたちばな)の 実の照るも見む

【意訳】この雪がすべて解けてしまう前に、山橘の赤い実を見に行こう

あゆの風 いたく吹くらし 奈呉の海人の 釣する小舟 榜ぎ隠る見ゆ

【意訳】海のほうでは東の風が強く吹いているらしい。奈呉の浦で釣りをする人の小舟が波に見え隠れしている

春の日に 張れる柳を 取り持ちて 見れば京(みやこ)の 大路思ほゆ

【意訳】この土地に来て随分経ったが、春の陽を浴びている柳の枝を見ると、つくづく京の大路が懐かしい

こんな感じで、ときには都を懐かしみつつ、現地での暮らしをそれなりに楽しんでいたような雰囲気がうかがえます。

幼い頃に地方で育っていたから、地方に対してあまり抵抗がなかったんですかね。そういう公家も多いですし。

もちろん仕事で行っているのですから、ときには嫌なことや辛いこともあったでしょうし、弟の訃報を受けるなど、悲しいことも経験しました。

京都に一度帰った後も、難波(現・大阪府)に赴任したり、藤原仲麻呂(恵美押勝)の暗殺計画に関わって薩摩守に任じられたり、何かと地方との縁が強い生涯を送っています。

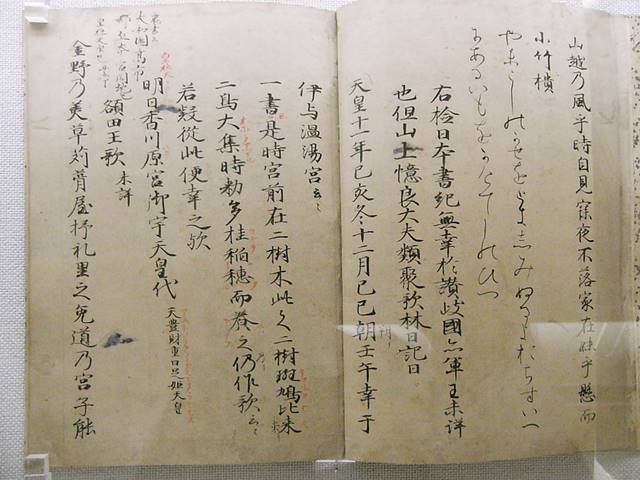

元暦校本万葉集/photo by ReijiYamashina wikipediaより引用

万葉集に防人の歌が入っているのは、家持が難波で防人として故郷からやってきた人々と直に接したから、という説もありますね。

左遷・追放されて数年で許される、というのを繰り返しているあたり、懲りない質と見るべきか、ギリギリのところで助かるような立ち位置を保ったと見るべきか、迷うところです。

移動しすぎて死地は不明

何度も移動を繰り返したせいか。

大伴家持は、亡くなった場所がハッキリしていません。

◆陸奥(東北地方全体)の行政と軍事を担当する役職に就いていた時期=東北滞在中に亡くなった説

◆実際には東北に行かずに仕事をしていて、京で亡くなった説

と、一応、2つの説はあるのですが……。

家持は、亡くなった後に藤原種継という人の暗殺事件に関与していたとされ、官位剥奪・埋葬不許可という刑にあっています。

そのあたりが原因で、記録が曖昧になってしまったのかもしれません。

まぁ、死後20年ほどして、家持の名誉は回復されているのですが。

古代史は専門用語が難しかったり、イメージしにくかったりととっつきにくい部分も多々あります。

が、独特のゆるさというか、素朴感が味わえるのがいいところかな、と思います。

現代であれば、一度犯罪者になったらよほどのことがない限り世間的にはお終いですけれど、古代だと「冤罪だった? ならおk」みたいなことも多いですし。

あわせて読みたい関連記事

-

元号「令和」の由来となる大伴旅人は「酒壺になりたい」程の酒好き歌人だった

続きを見る

-

大宰府って一体どんな場所だった?『光る君へ』でまひろが訪れる意味はあったのか

続きを見る

-

『小倉百人一首』の作者100名にはどんな人がいた?著者を短評100本ノック!

続きを見る

参考文献

- 『国史大辞典』(吉川弘文館, 書籍版刊行: 1979–1997, 全15巻17冊)

ジャパンナレッジ: 公式ページ - 『波流能由伎 大伴家持の世界』(山下明, ウェブ公開資料)

リンク - 『やまとうた』(山下明, ウェブ公開資料)

リンク