十代将軍・家治、薨去――。

彼のもとで政治を担ってきた田沼意次は老中を辞任しました。

結果、政局は混乱して停滞。そのツケが江戸の民に回ります。

貧しい長屋では、米をめぐる争いにより、新之助の妻であるふくと子のとよ坊が命を落としました。

これは彼だけの問題ではなく、江戸、そして日本のあちこちで同様の悲劇が起きていたのでしょう。

お救い米は困った人だけもらえるもの?

天明6年(1786年)秋――蔦重は新之助のもとへ向かいます。

と、何やら騒ぎが起きている。

聞けば、お救い米の配布に受給の条件があり、混乱が生じているようです。

一人の働き手で大人数を養っている、かつ、働き手が病になった場合に限るとか……って、かなり厳しい条件ですね。

怒る長七に対し、蔦重は「それは困っている人だけってことじゃねえですか」とおずおずと返してしまいます。

「俺らのどこが困ってねえってんだよ!」

「なんだおめえ!」

「おめえは食えるからいいよな!」

「帰(けえ)れ、帰れ!」

「何考えてんだ!」

たちまち絡まれ、怒鳴られてしまう蔦重。

新之助が間に入らなければ、危うくボコられて簀巻きで川に沈められちまうとこだったぜ。

その後、新之助の家で現状が語られます。

お上はろくにお救い米を出さない。大水のあとは裕福な商人が助けたけれども、今はない。それで不満が鬱積し、殺気立っているようです。

そう語る新之助に蔦重は仕事の金に加え、米を援助しようとする。と、新之助は戸惑います。

ふくととよ坊の死因は、彼だけが米を持っていると察知した物盗りによる犯行がもたらしたものでした。まだ、とよ坊のおもちゃが残されている様が実に痛々しい。

蔦重が無言になると、新之助は別に責めているわけではないと、改めて礼を言います。

「……だが、俺はこの出来事にきちんと向き合わねばならぬと思うのだ」

「じゃあ、仕事をたくさんお願いする向きで」

「うん、ひとつそれで頼む」

こう二人はやりとりをして、一旦収まるわけですが……。

蔦重は初回冒頭で語られた通り、風を読む才能があります。しかし、どうにも人の心は読めてねえんじゃねえか?と、思えてきましたぜ。

歌麿の心にもどこか鈍感に思えるし、新之助に対しても、殺気立つ長屋の苛立ちについても、あまり読めてねえんじゃねえかな。

こりゃ、東洲斎写楽の売り出しに失敗するわけだと思えてきてしまいまさ。

耕書堂に戻った蔦重は、まぁさんこと朋誠堂喜三二と恋川春町の前で長屋のことを語っています。

恋川春町(左)と朋誠堂喜三二/wikipediaより引用

惨状に驚く二人。

彼らとてそう楽な暮らしでもないはずですが、そこから見ても悲惨な境遇なのです。

お上はそこんとこどう思っているのか。蔦重が気に病んでいます。

春町は、田沼様への追罰でそれどころではないだろうと分析。

なんでも田沼が潔く自ら身を退いたことに、御三家が出てきて「ああだこうだ」と言い始めたそうなのです。

御三家と一橋、結託す

場面が江戸城に切り替わり、その御三家が出てきます。

尾張徳川家・徳川宗睦

紀州徳川家・徳川治貞

水戸徳川家・徳川治保

「度重なる天変地異、変わらぬ飢饉、そして上様の薨去。今日の悪しき有様は皆田沼が招いたものであろう!」

「お役を退くだけなど手ぬるい!」

風格ある方々、いわば時代劇における横綱級の名優がズラリと並び、凄んでいます。

水戸徳川家なんて、あの黄門様こと徳川光圀以来、慢性的な財政赤字で、領民の暮らしは全国でもワーストクラスなんですけどね。

自分の領地すら無茶苦茶なのに幕政へ口を出してくるのは、幕末の徳川斉昭へも連綿と続く水戸藩の悪癖ですな。これはもはや呪いだと、再来年の大河ドラマでも確認しましょう。

そして、御三家の威を背景に何やら動いているのが一橋治済。

徳川治済(一橋治済)/wikipediaより引用

しぶとく粘る松平康福や水野忠友など、田沼派の排除を目論んでいますね。

田沼意次は老中になってからの2万石、大坂と神田橋の屋敷も召し上げとなりました。

なお史実では、意次の財を没収し、賄賂で肥え太っているのだろうと調べたところ、贈収賄の証拠はさして残されてなかったとされます。最新の研究ではそこがきっちり明かされている。

ならばなぜ、田沼といえばワイロという認識に我々はなっているのか?

というと松平定信派がプロパガンダを駆使したせいなのです。松浦静山著『甲子夜話』等の文献により毒々しいゴシップが語られてきて、その印象が現代にまで残ってしまった。

松浦静山/wikipediaより引用

ゆえに後世の我々は史料を読む際、「作者がどういう意図で書いたのか?」という点にも思いを巡らせねばならないのです。

こういう過程を「史料批判」と呼びます。

ただ気に食わないものにケチつけるという意味では決してありません。一つの史料をすべて鵜呑みにするのではなく、複数の史料や当時の状況と付き合わせ、考えていかねばならないということです。

今年の大河ドラマはそんな史料批判まで考えさせてくれるからよい。歴史を考える力を養います。

近年の大河ドラマで史料批判を怠った代表格といえば『青天を衝け』でしょう。

発表当初から「信用ならない」として非難轟々だった『徳川慶喜公伝』を史料批判抜きで使っていた。

歴史学に必須となる要素を踏まえないドラマは、視聴者の歴史知識を汚染してしまう危険性すらあるのです。

田沼派が泡食っている政治情勢

話を戻しまして、田沼派と見做された者たちも処分を受けていました。

勘定奉行の松本秀持はお役御免。

土山宗次郎はお役替え。

田沼意次が身を引けば終わりどころか、一派も大変なことになってしまいます。

誰袖花魁こと“かをり”はもう出番がありませんが、江戸の片隅でひっそりと生きていることでしょう。ただ、彼女の名前がまた出てくる可能性は高いと思われ、覚えておくと良いと思います。

蔦重は、目の前の戯作者兼武士のことも案じていました。

しかし二人は直参でもなく、よその家のことだとして余裕がありますね。二人はあくまで江戸詰というだけで、別に仕える家がありました。

この点はなかなか重要なことでしょう。

『青天を衝け』では、渋沢栄一が幕臣代表みたいな顔してましたが、一体あれはなんなのでしょう。彼は元々は豪農出身であり、代々幕臣であったわけでもありません。

そんな彼は当時の流行に乗っかって、志士としてテロ活動に励むことになります。

ところがそれが露見し、このままでは犯罪者となってしまう。そこに運よく一橋家からスカウトが来たので、逮捕を避けるために仕えたのです。

武士としての徳川への忠誠心などなく、内心は幕府はさっさと潰れろと思っていたとか。

渋沢はあくまで自己保身をはかっていただけなのに、後に主人の一橋慶喜が将軍になったため、流れで幕臣となってしまう。

要するに、武士としてのわずかな期間もほぼ一橋家にいただけ。幕臣になったのは一瞬のみ。それがなぜ、三河以来の小栗忠順らをさしおいて、幕臣代表ヅラしていたのでしょう??

この時点で、私はもう主人公設定が不正確な上に厚かましすぎて、ドラマのタイトルを聞くだけで嫌な気分になってしまいます。

再来年の大河では、本物の有能幕臣の姿が見られるわけですよ。期待しかねえな!

ま、再来年へ向かう気持ちは落ち着けまして。『べらぼう』の戯作者仲間でも直参がいますよね……そう、大田南畝です。

鳥文斎栄之が描いた大田南畝/wikipediaより引用

その南畝が蔦重のもとへすっ飛んできて、自分の作品がどうなっているか聞いてきました。

すでに印刷製本済みである本を見て、絶望する南畝。

蔦重が「泡食ってる田沼様の一派?」と喜三二と春町らにトボけて確認すると、二人とも頷きます。

土山宗次郎と豪遊三昧していたわ、蝦夷地探検していた平秩東作とも親しいわ、南畝はそりゃもうケツに火がついちまってます。これが出るとまずいと大慌てでさ。

喜三二はノホホンと、こう指摘します。

「本を引っ込めるよりも、あの子返した方がいいんじゃないか? ほれ、あの子」

「あ〜あの子。土山様に身請けしてもらった……」

「みほざきですか」

「うん、みほざき」

そうなんですよ。畳が日焼けした質素な家に暮らしていた南畝先生は、土山の金で贅沢三昧、しまいにゃ女郎を身請けしてたんですな。

それを返す……そんな情けねえことはできねえと焦る南畝です。

どっちも今更だ、南畝先生の土山様贔屓は皆知っている、そう指摘する蔦重。

南畝は泡食っています。

すると九郎助稲荷が「南畝先生の反応は少々大袈裟ですが……」と挟みます。

果たして、大袈裟というのはどうなのか。南畝はこの先、キャリアも停滞気味となってしまいます。

明の政治をロールモデルとした松平定信により、日本版ミニ科挙ともいえる「学問吟味」が開始されると、南畝は猛勉強してこの試験で優秀な成績をおさめた。

しかし、それが出世に繋がらない。

行き詰まるたびに囁かれたのが、狂歌師として享楽に耽っていたことと、土山宗次郎との関係でした。

南畝のリア充最盛期は、田沼時代と共に終わってしまったのです。

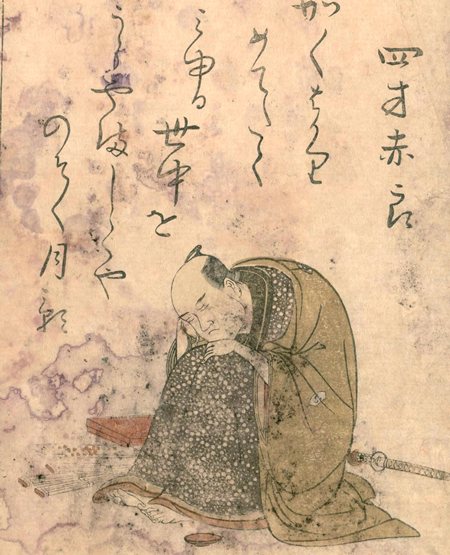

大田南畝(四方赤良)/国立国会図書館蔵

それにもっと気になることもありますよね。

みほざきよりずっと高値である誰袖を身請けした土山宗次郎こそ、もっと危険なのではないか?

その答えはこの先でしょう。

※続きは【次のページへ】をclick!