こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『べらぼう』感想あらすじレビュー第32回新之助の義】

をクリックお願いします。

それぞれの暗躍

耕書堂に三浦庄司がきていました。

すっかり人気キャラクターとなった黄表紙の“艶二郎”が大暴れする続編に、すっかり夢中です。

三浦は忙しくなかなか読えず、今年の出版分をまとめて買ったのだとか。

蔦重が意次の様子を聞きすと、以前とは違い、登城しても雁の間詰めの一大名だと答えます。

それでも日々政治に励んでいるとか。直接関われないけれど、雁の間を通り過ぎてゆく老中を捕まえて、進言しているそうです。

蔦重は、お救い米が出たのは田沼政策の一環だと確認したがっている。

意次は米をどこから手配し、金繰りはどうしているのか。

聞けば、朝から晩まで頭を悩ませているそうで、その努力が江戸の市中に全く伝わっていないと蔦重が悔しそうに主張します。

むしろ米屋や札差と組んで大儲けしていると誤解されている、世の悪いことは全て田沼様のせいにされていると訴える。

そこで三浦は、田沼意次が活躍する黄表紙でも作って欲しいと言います。

蔦重が、ご政道について描くのはお咎めを受けるのでは?と戸惑っていると、そのくらい目こぼしできるよう、はからえるのではないかと三浦が答えます。

蔦重も「その進言とやらで?」と半信半疑。

「まぁ、実のところ、裏の老中首座ゆえな」

「裏の老中首座!」

そう怪しいことを言い出す三浦に驚く蔦重。背後で妻のていが「お口巾着」の動作をしています。

そのころ治済と御三家は能舞台を鑑賞していました。

御三家も田沼意次の進言を察知しており、裏の老中首座というあだ名まで耳にしている。

宗睦が治済に、御三家の意見書の返事はまだか、と急かしてきます。

治済がシラを切りつつ、近いうちに確認すると答えると、次期将軍の父として果たすべき役目は何か!と、治貞から迫られる。

「越中守が老中として腕を振るえるお膳立てをすること……にございますかな」

「ほう。で、その第一の役目を失念されておられたと?」

そう問い詰められ、治済は何も言えません。治済は老中に返事を促すしか手の打ちようがない。

御三家の方が御三卿より上だとわかる場面ですね。

悔しそうな顔を見せる治済。こうなると、御三家も黙らせたくなる気持ちが湧いてきましょう。その歪んだ復讐心が悪い方へ向かいかねないことが見て取れます。

一方で田沼意次は「一気に攻め込むぞ!」と水野忠友を前に誓っています。

さて、幕僚たちが、大奥は「定(さだめ)」に背けぬと言い出したと語られています。

種姫は上様の養女扱いです。

つまり、西の丸様こと家斉の兄となる。将軍家の身内は老中となれないという「定」があるというのです。なんでも9代徳川家重の遺言だとか。

「家重!」

そう憎々しく、九代目公方様の諱を口にする治済。そのうえでそんな定は無視しろと吐き捨てます。

この言動に、彼の生き様と心情が込められてしまった。将軍であり伯父でもある、そんな家重を呼び捨てにしているのは、彼の父・宗尹がそうしていたのだと思われます。

家重の弟たちは、暗愚な兄より己の方が将軍にふさわしいと悔しがりながら生きてきました。

その怨念が次の代まで伝わっていることがわかります。家重の血を継ぐ将軍が途絶え、宗尹の血統になるとは、なんという復讐でしょうか。

田沼派の二人が破れないと答えるも、破ってよいと強気の治済です。

治済は西の丸の父、将軍の父としての権威を振り翳しているわけですね。

しかし御三家の宗睦が「それは公に振る舞える立場でない」と釘を刺し、治貞も「見苦しい!」と続けました。彼らなりに、一橋家の怨念や危険性、驕りを察知したのかもしれません。

もはや一橋治済は黙るしかありません。

政治ビジョンのない一橋治済は後見に不向き

このあと、治貞が意次に対して「これはそなたが描いた絵(策略)か?」と問いかけます。

3万7千石、雁の間の大名にすぎないと即座に否定する意次。

その上で一つ策を思いついたと続けます。

越中守を西の丸の後見にするというのです。

治貞は、それをすれば一橋の立場も失くせると気づきました。まさに一石二鳥になる妙案でして。

「恐れながら……一橋様は今まで政に関わったことがございません。然様なお方を後見となさるのは、次の上様、ひいては徳川の世のためになると中納言様はお思いになりますでしょうか? もし、この考えをお気に召していただけるならば、私の方からご老中方に進言するくらいはできまするが……」

治貞は迷ってしまいます。

それにしても……こういう治済タイプって本当にタチが悪いですよね。

謀略を駆使して権力を得るためには能力を発揮するのに、いざことを行うとなると経験もなく、明確なやりたいこともない。

ただ、実はこのタイプがヒーロー扱いされてこなかったか? そう考えてみることも大事ではないですか。

思えば今までの幕末大河というのは、京都が主な舞台です。

倒幕にせよ、佐幕にせよ、いずれにしても権力をどちらが握るか、「玉座を握るゲーム(ゲーム・オブ・スローンズ)」でした。

そうやって謀略や時には暗殺まで用いて将軍の権力を得たとして、果たしてその勢力が新政権を担うだけの力量があるかどうか。

本来はそこを見なければならないわけです。

小栗忠順は血統で政治を担っていた人物とはいえ、行政能力が極めて高かった。

小栗忠順/wikipediaより引用

それが政争で敗れたがために無惨な死を遂げてしまう。再来年はその重さ、愚かさを噛み締めるよい機会となるでしょう。

創業と守成いずれが難きや?

というのは『貞観政要』でも最も有名な問いかけであり、かつての日本の教養でもそこは重要した。

それが大河ドラマはどうか?

幕末のみならず、戦国時代が舞台にせよ、大河ドラマは創業の過程偏重が極端でした。

『八代将軍吉宗』のような守成を描く大河がなくなっていたことは、日本人の歴史や政治観に悪影響を及ぼしたのでは?と、しみじみと思ってしまいます。

しかし今は歴史総合が導入された時代、歴史観も変えてゆかねばならないでしょう。

大河もそこを意識して、創業バトル以外を描く作品も増えて欲しいものです。

かくして田沼意次の一手でパワーバランスは変わります。

一橋と御三家の連携が崩れる。

幕閣の多くは田沼派となる。

そんな中、十一代将軍・徳川家斉が誕生し、田沼派の阿部正倫も老中に据えられました。新将軍の周りも田沼派で固められたのです。

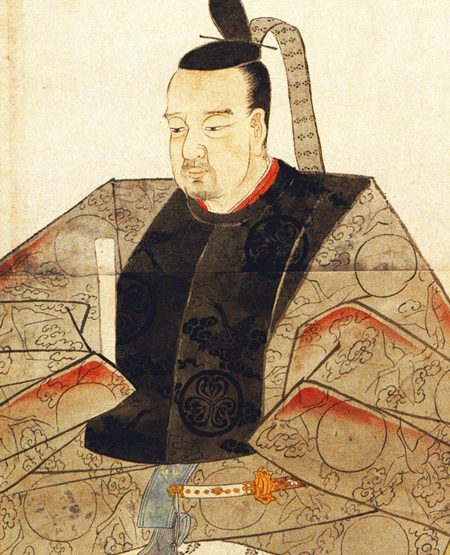

徳川家斉/wikipediaより引用

大崎は治済に「あの女狐(高岳)の浅知恵で始まったものかと」と語っています。

「なるほどのう」

治済はそういうと、ある箱を大崎の前に置きます。中を確認しながら微笑む大崎。

「かしこまりました」

いったい箱の中身は何なのやら……。

「それからもう一つ、面白きお話が……」

大崎は、そう切り出すのでした。

打ちこわしが起き、全国へ広がる

大坂で米価が急上昇し「打ちこわし」が起きた――巷でそんな話が話題となっています。

江戸でも米価が百文四合に値上がり。

なんとかして欲しい!と江戸っ子たちが役人に訴えています。

お上としても、お救い米の手配をしているとはいえ、どうにも間に合いそうもない。そこへ大坂の打ちこわしの話が聞こえてきます。

大坂打毀(おおさかうちこわし)――このままでは打ちこわしの波が日本列島を覆うと田沼意次も懸念し始めました。

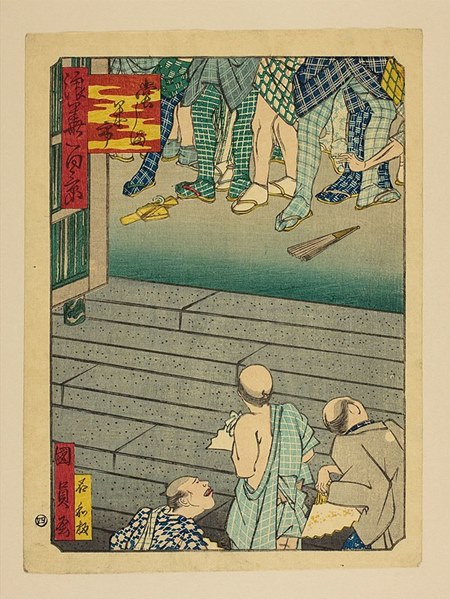

『浪花百景』1800年代米会所の様子・米価が急騰し混乱する様子が落ちた扇子やキセルから浮かび上がる/wikipediaより引用

意次が、治貞と定信の前で、米の供給を訴えます。

交換条件として「上様の後見に推挙する」という、定信にとっては垂涎の提案まで。

家斉の成年まで実質的に将軍としての権力を担い、数年間は上様として天下に号令を掛けられるというわけです。

猜疑心の強い性格のためか、定信は眉を顰めるも、心は動かされている。

意次は畳み掛けます。

下からあがってくる意見を踏まえて政治を動かすことは、神君家康公の臨んだ政のあり方ではないか?と付け加えるのですね。

「米は送ってやる。ただし、後見に関わる話は預からせてもらう。そなたには何度煮湯を飲まされたことか……此度こそは甘言でないという証しはない。私ももう小僧ではないのでな」

「しかしそれでは米の取り損とはなりますまいか?」

「江戸での打ちこわしは徳川の威信に関わる。一族の血を受け継ぐ者として、そこは助太刀いたすということだ。そなたにはわからぬ考えかも知れぬがな」

そう猜疑心と、誠実さと、血筋の良さと、嫌味と、復讐心を詰め込んで言い返す定信。

意次は素直に礼を述べるばかりです。

治貞は定信を誉めつつ、それでよいのか?と確認すると、こう答えてきました。

「中納言様、励めども米は支度できぬ……ということも、あるのでございますよ」

※続きは【次のページへ】をclick!