こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『べらぼう』感想あらすじレビュー第32回新之助の義】

をクリックお願いします。

大奥にとって松平定信は煙たい

他の田沼派も御三家と一橋治済の出方に戦々恐々。

次の老中を選ぶレースも開始されます。

大本命は、田沼意次を二度指し殺そうとしたという、あの松平定信ですね。

水野忠友と松平康福としてはそれだけは避けたい。老中になる上で家柄や職歴を持ち出すも、実は田沼意次がその掟破りの先例なのです。

もはや松平定信は既定路線となりました。

松平定信/wikipediaより引用

そこで田沼派の二人が頼りにしたのが、大奥の頂点に君臨する高岳でした。

初登城の日、偉大なる祖父である吉宗を真似て、木綿の着物で現れた定信。

「クセ強めアピール」と九郎助稲荷も面白がっていましたが、こういう質素倹約タイプと大奥は相性が最悪です。

そこを突き、康福はこうきました。

「そなたらも皆、木綿の打ち掛けを着せられるぞ。肩が凝って子作りどころではなくなろう」

これは同じスタッフのドラマ10『大奥』を踏まえますとますます興味深い。あの男女逆転版吉宗役は高岳を演じる冨永愛さんで、その重い木綿の打掛を着ていたものでした。

高岳もそこは耳が早い。

「表には黒ごまむすびの会という一派ができたとか」

忠友は、徳川家斉の乳母である大崎にごまをするものが増えてきているのではないかと探りを入れ、高岳にとっての損得勘定も問いかけます。

大奥では黒ごまを“むすぶ”のではなく“する”ものというわけです。これぞまさに黒いごますりと康福がまとめます。

「このままでは西の丸様を擁した御三家と一橋様の天下。我らはどうなるか分からぬではないか」

忠友の言葉に、高岳はこう返します。

「……ではまず、大奥が承服しないので田沼様を戻して欲しい、とするのはいかがでしょう」

田沼意次は大奥で人気が高い。そこを踏まえての一手といえます。

こうして見てると、今回の大河ドラマは大奥の役目をうまく描いている――将軍の寵愛を競うハーレムではなく、政治の舞台だとわかります。

大奥に仕える者は当然のことながら誰もが将軍のお手つき狙いでもなく、結婚を避けたいキャリア思考の者もいました。

江戸時代は大奥出の女性が経験と技術を活かすこともできたのです。

フィクションで膨れ上がった「エロ将軍と大勢の妾」がいる大奥というのは、よくよく考えてみると限られた一代だけの話と思えなくもありません。その例外が家斉となるわけです。

なお、上野の東京国立博物館では『大奥展』が年9月21日まで開催中で、音声ガイドのナビゲーターは高岳役の冨永愛さんが務めています。

再来年大河の予習も兼ねて少し大奥を見ておきますと……実は松平定信のように倹約思考で煙たがれる存在はまだマシでした。

大奥に、狩猟の獲物を持ち込み、これ見よがしに見せつける、しょうもない嫌がらせをして嫌われた人物がいます。

ヴィーガンの前でフライドチキンを貪るようなくだらなさですが、これをしたのがなんと御三家水戸藩の徳川斉昭です。

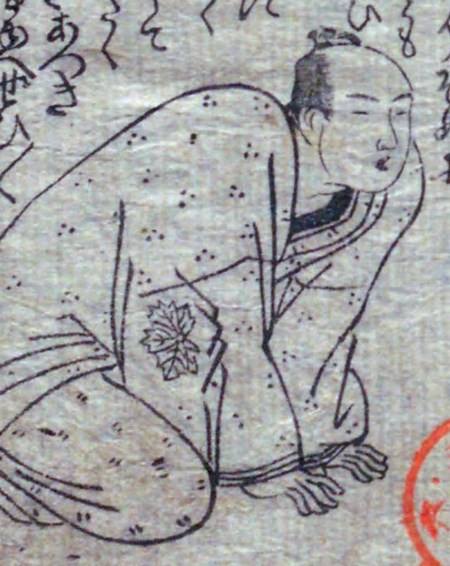

徳川斉昭/wikipediaより引用

そうした悪行をフォローするため、薩摩藩島津家から篤姫が、家定の御台所に送り込まれたわけです。とはいえ、その篤姫の尻拭いにも、限界があったわけです。

再来年は斉昭と慶喜父子は悪役ですので、どう描かれるのか楽しみですね。

田沼意次の再登城と、その犬

この大奥工作が、田沼派二人から一橋治済へ伝えられます。

松平定信を老中と認める代わりに田沼意次の謹慎を解くという条件です。

なんでも種姫の案じていることだというアリバイが語られます。

種姫は定信の妹にあたりますが、市中では米価が高騰しており、こんなときに兄が老中として着任して対策が失敗すれば名に傷がつく、いざというとき責任を被せるため意次を生贄として置いておく。ゆえに復帰させたいという。

そんな理屈で田沼意次は再度登城することとなります。

天明7年(1787年)正月――お救い米が出て、長屋の人々もやっと食事を摂っております。

そこへ蔦重がやってきました。

今回のお救い米は給付条件なし。給付に条件があったときは、江戸の町民に不満を募らせ、配布にも手間暇がかかったことでしょう。

緊急時のときの援助ほど、制限が少ない方がよいというのは、今日にも通じることかもしれません。

ここで蔦重は、新年の祝いとして酒を配ることにします。米がない時は、それを原料とする酒などなおのこと造れやしません。

「どうにもかたじけない!」

新之助にそう言われ、蔦重はこう返す。

「かたじけ茄子は花までよし。やはり田沼様ってなァ頼りになりますね」

だから、一言多いんだよ、おめえはよぉ!

案の定、長七が怒り、田沼のどこが頼りになるのかと苛立ち始めました。ナベも、米を買えなくしたのはあいつだと怒っています。

蔦重としちゃ、田沼様の謹慎が解けたから米が出たというわけで、そのお陰だと思ってしまうわけです。

ま、佐野政言が田沼意知を斬ったら米の値段が下がったってことよりは、ちゃんとした理屈ですね。

「お前、田沼の犬か?」

長七はますます怒り、米次も続きます。

「俺ゃ、前から気になってたんだけど、蔦屋っていや、書いてんのは田沼の金でじゃぶじゃぶ遊んでたやつらだよな?」

「そういうお方もおられますが、皆が皆じゃねえですよ」

蔦重が冷静に言い返します。

蔦屋重三郎/wikipediaより引用

ここで怖いのは、長七や米次以上に新之助でしょう。

彼は顔つきが変わったかもしれない。

時折、ふくに宿っていた哀れみと怒りが、奥からふっと浮き上がるように思える。困惑しながらも迷っているようで。

平賀源内と共にいて、田沼時代を楽しんでいた頃。そのあとふくと暮らしていくうちに、地べたから世を見上げることを学んでいった。変わるのも当然なのでしょう。

「けどてめえは、田沼の世でうまくやったクチだよな?」

なおも問い詰められる蔦重。もういじめないで欲しいというと、みの吉も江戸っ子、黙ってられずにこう返しました。

「じゃあ、うちの酒飲むなよ! うちの商いに文句あんなら、この酒飲むのはおかしいだろ!」

事態は一触即発になり、慌てて新之助が止めに入りました。

蔦重は新之助にも仕事をくれている。田沼の一派でない者もいる。そしてこうきました。

「ここは俺に免じて、頼む!」

「……まぁ、新さんが言うならよ」

長七もやっと治まります。蔦重がお礼を言いつつ、みの吉を嗜めますが、みの吉にすりゃ、相手の言っていることとやってることがチグハグなわけで。

新之助が蔦重を横に連れ出し、ここには来ないよう伝えます。

仕事のことならば新之助から日本橋の方へ向かう。大店の主が来るようなところでないと言うのです。

「俺ゃ、もとは身よりもねぇ吉原育ちですよ」

「そうだな。吉原と、そこに落ちてくる田沼の金で、財を成した。ひょっとすると、田沼の世で一番成り上がった男かもしれぬ。だから、ここへは来ぬ方がよい」

新之助はこれまたふくが乗り移ったような横顔を見せつつ、そう言います。

ここは蔦重が悪いですね。鈍感さが凝縮されているといえる。

蔦重の親切がふくとよし坊受難の一因かもしれないのに、そこへの思いが至らないものか。パーッと晴れがましく施したい江戸っ子の性っちゃあそうですが、そっと援助するのでもいいわけで。

田沼時代の終わりと共に、蔦重も何かが終わったのかもしれません。こういう騒がしいお祭りノリが、いつまで通じるのか。

※続きは【次のページへ】をclick!