こちらは5ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『べらぼう』感想あらすじレビュー第32回新之助の義】

をクリックお願いします。

心のままに、わがままに、たちあがれ

蔦重は新之助を止めようとする。

しかしすでに覚悟をしている様子。

「田沼の犬に話せることはないな」

もうすぐお救い米が出ると蔦重が食い下がっても、現実に期日は守られていません。ついに蔦重は田沼の犬と罵られ、殴られてしまいます。

新之助は止めようとしない。

米が出るのに打ちこわしはしなくてよいと蔦重がいくら理屈を並べたところで、既に身投げする身内もいる者も中にはいて、声が届くわけもないのです。

新之助はやっと止めながら、こう言います。

「蔦重、俺はおふくと坊は世に殺されたと思うのだ。なぜおふくや坊は殺されねばならなかった? 米がないからだ! なぜ米がないのだ? 米を売らぬからだ。なぜ米を売らぬのだ? 売らぬ方が儲かるからだ! ではなぜ、売らぬ米屋が罰せられぬ? 罰する側が共に儲けておるからだ! 皆、己の金のことしか考えぬ。然様な田沼が作ったこの世に殺されたのだ! 俺は……俺たちは、それをおかしいと言うことも許されぬのか? こんな世は正されるべきだと声を上げることも!」

そう言い残すと、新之助は蔦重を離してどこかへ去ってゆきます。蔦重の前には読売が散らばるばかりでした。

「我が……心のまま……」

蔦重はそう教えてくれた平賀源内の言葉を思い出しています。それを見て一橋治済は去ってゆく。

打ちこわしの準備を進める新之助の前に、蔦重がやってきました。

長七と米次が何をしに来たのか!と即座に問い詰めだし、奉行書に告げ口かと警戒しています。

蔦重は地口を交えて否定し、肴を差し入れると言い出します。

布です。

「新さんは声をあげりゃいいでさ。我が心のままに。我儘に生きていいんだって源内先生も言ってたし」

新之助は源内の元にいたころの目に戻ります。

「これに思いを書いて、幟(のぼり)を作っちゃどうです? その方が間違いなく伝わりまさ。新さんたちが一体何に怒ってんのか。けど今布は高えんで。タダで渡すわけにゃいかねえ。俺の我儘も聞いて欲しい」

「なんだ?」

「誰一人捕まらねえ、死んだりしねえことです。皆様、お願いします」

そう深々と頭を下げる蔦重。

長七は善人ぶりやがってと笑い飛ばすも、蔦重はみんなと一緒に笑いたいと引きません。

打ちこわしが終わって、飯ガツガツ食いながら、いい打ちこわしだったと振り返りたい。誰一人捕まらない、死ななかったと。

一つだけよくなかったことがあった。それは米食い過ぎで満腹山のポンポコ狸〜そうなるのが理想だ。

カラッといきてえ。江戸っ子の打ちこわしなんだから。血生臭え野暮な斬り合いはお侍さんに任せて。

そう蔦重はまとめます。

「喧嘩だな。打ちこわしが喧嘩なら、江戸の華だ」

ようやく蔦重の真意を理解する新之助。蔦重も頷きます。

要するに米を盗んだり暴力沙汰にならなければ、米屋との喧嘩ということで大したことにはならないということでさ。

こうして話がまとまると、新之助が筆をとり、墨痕淋漓、布に思いを書いてゆきます。

金を視(み)ること勿れ

全ての民を視よ

世を正さんとして

我々 打ちこわすべし

かくして義民が江戸の街を駆け抜け、天明7年5月20日、天明の打ちこわしが江戸で勃発したのでした。

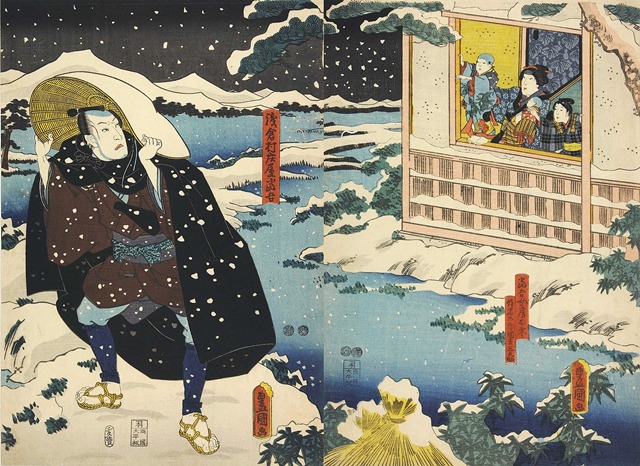

嘉永4年(1851年)江戸中村座初演『東山桜荘子』の錦絵・三代目歌川豊国/wikipediaより引用

MVP:松平定信vs新之助

両者ともに「己は正義だ」と示す人物でありながら、印象が全く違う。

松平定信は確かに高潔なのでしょう。

しかし、己の義を通すために、わざと米の手配を遅らせている。自分の義のためならば、民の飢えすら気にしない。そんな支配者ならではの傲慢さが付き纏ってしまいます。

米の遅配、わずか数日のために身投げした人もいたことでしょう。定信はその命にどう向き合えたのか。

もしもこれを定信だけの目線で示すのであれば、それも通るかもしれない。

しかし、地べたからの義を訴える新之助が、定信を霞ませます。

どんなご大層な義があるか、そんなことは二の次だ。飢えて人が死ぬ。それでよいのか? そう突きつけてきます。

ふと思い出したのが、中国史における諸葛亮論争です。

確かに諸葛亮は義を掲げ、忠を捧げた立派な人物です。

しかし、その義のためには三国を鼎立させ、結果的に戦乱を長引かせてしまったのではないか。義のために失われた命にとってそれは果たしてよいことなのか?

そんな議論が延々と続けられてきて、今でも俎上にのぼります。

歌川国芳『通俗三国志之内』の「玄徳三雪中孔明訪図」/wikipediaより引用

歴史を学ぶ意義というのは、こうした議論にこそあるのではないでしょうか。

一方の側から見た義は、反対側から見たらどうなる?

義のために失われる民の命をどう思う?

そう考え、後世に活かしていくことこそが歴史を学ぶ大きな意義だと思うのです。こんなべらぼうな大河ドラマはそうそうないでしょう!

なお、この議論の俎上に登ってもこない大悪党もいます。

一橋治済です。

こいつはマウント感情しかないんですね。

今回は御三家に自分のプライドを傷つけられた感情が一番重要だったのでしょう。

極めて幼稚で、自分のプライドを傷つけられたかどうかでしか暴れない奴は「小人(しょうじん)」と言います。しょっぱなから構ってられねえ奴だ。

総評

毎回毎回、この大河ドラマは歴史観そのものを問うてきやがりますね。

こんなに刺激的な歴史劇はそうそうねえ。日本に限らず、今まで見てきたもの、世界規模で見回しても見当たらない。何よりも歴史総合、ニッチな最新研究もバッチリ踏まえてますぜ。

再来年の予習も踏まえながら、考えたいことがあります。

田沼意次が三浦庄司を通して蔦重を動かしたところです。

この場面のポイントは、危険なので版元が非公式で協力していることです。

実際に、そういう場面があったとしても、記録には残されにくいため、後世に認識されにくい。そこを活かして膨らませていると思えます。

『べらぼう』はこうした歴史の隙間を縫い、あったかもしれないことを自在に描いてきます。

とはいえ、全く根拠がないわけでもないのです。

江戸時代の出版統制は、ちょっとよくわからなくなります。

大河ドラマのせいか、蔦重だけが際立った大天才のように目立っておりますが、そんなことはありやせん。名を残した版元はいずれも才能やセンス、そして度胸ある者揃いでさ。

太田記念美術館ではそんな版元を扱う「蔦屋重三郎と版元列伝」を、8月30日から11月3日まで開催予定です。

その才能を政治の場面に利用しようと考えたっておかしくありません。

劇中の田沼意次のような発想の持ち主がいてもおかしくはないでしょう。

蔦重の死後、出版業はさらに隆盛と混沌へと向かいます。

田沼のあとの松平定信時代、出版統制はますます厳しくなり、おなじみの人物たちも厳しい目に遭う。

一例として喜多川歌麿を見てみましょう。

この時代は神君家康公と同じ時代を生きた人物は、フィクションのネタにしてはいけないという定がありました。

浮世絵を見てみると、大河ドラマ『鎌倉殿の十三人』に出てきた源義経や曽我兄弟はそのままの名前で描かれます。

曾我兄弟(歌川国芳)/wikipediaより引用

一方、戦国時代末期のネタとなると「小田信永」や「品左近」など、実名を変えて描かれます。

検閲回避ですね。そうしないと出版できない。

そして明治時代になりますと、この規制は当然撤回されるわけで、浮世絵の武将名をみれば大まかな作成年代も判別できるようになっています。

歌川国芳の織田信長(絵の中では大多上総介平春永公と記されている)/wikipediaより引用

この定に引っかかってしまったのが喜多川歌麿です。

歌麿は「太閤の花見」を描いた美人画が処罰されると、それを機に不調に陥ってしまった。

そんな歌麿の悲運をふまえ、蔦重没年に生まれた歌川国芳の作品を見てみましょう。

前述の通り一応は名前を変えながら、家康と同時代の人物を大量に描いてヒットを量産。

「武者絵」という新ジャンルの担い手となるわけです。

小田信永で誤魔化して、それが通るってどうなんでしょう?

どうなってんでえ、江戸時代の出版規制はよ!

そう突っ込みたくなりますが、国芳はここで止まりません。

国芳の場合、以下の二作が大変重要でして。

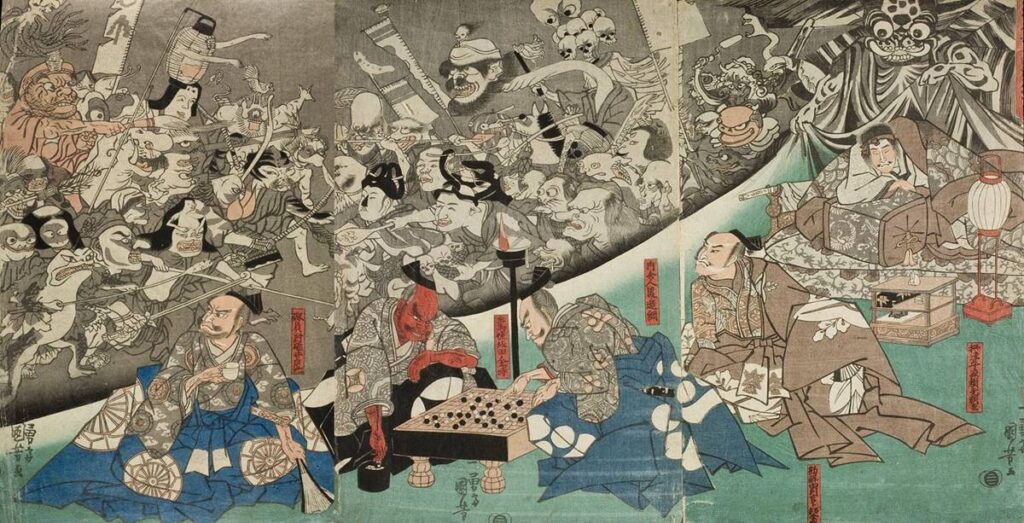

歌川国芳作『源頼光公館土蜘作妖怪図』/wikipediaより引用

歌川国芳『きたいなめい医難病療治』/出典:日文研デジタルアーカイブ(→link)

露骨な幕政批判なのです。

公方様も老中も、後者に至っては御台所までコケにしている問題作でした。

規制ギリギリだとわかっちゃいる。こんな危ない橋を渡れるのは、それこそ国芳だからこそ。版元も喧嘩上等で、規制されることは織り込み済みです。

甲が止められたら乙。乙が止められたら丙。そうやってリレー形式で出してやろうと策を練っていたそうですぜ。

版元はそんな武勇伝を子孫や仲間にだけそっと伝えていました。

んで、実際そんなことして大丈夫なのか?

これがなんとも言えません。奉行が動くと、版元は板木を破壊する。国芳に至っては監視までされる。

当時の報告書には「最近の絵師は調子に乗りすぎ。特に国芳は舐めてます、捕まえて処罰しましょう!」と書かれるほどでした。実際奉行所に連行されたこともあったそうですが、

「まぁでも、俺じゃなくて検閲通過させた側の責任じゃねえすかね」

「いやぁ~、考えすぎっすよ!」

とかなんとか、言い抜けたのだそうですぜ。調査結果としては、国芳には特に危険思想はなく、発想が奇天烈な江戸っ子だということで、どうにかなったようですが。

一方、国芳の絵のファンには偉いお武家さんもいるし、幕府の御用絵師でもある。

まったくもって何が何やらわかりませんぜ。

さて、幕府はふてえ版元と絵師どもにアタフタするだけだったのか?というと、逆転の発想も出てくるのが、国芳の弟子世代、幕末です。

文久3年(1863年)、14代将軍の徳川家茂が上洛します。

ここで有名な出来事といえば、家茂護衛のために浪士組、後の新選組がついていったことでしょう。

しかし『べらぼう』的には、それだけじゃねえ。

歌川国貞を筆頭に、歌川派絵師十六名がこれに付き従い、将軍上洛の様子を浮世絵にしたのです。勝手に同行したわけではなく、将軍様の晴れ姿を描くよう、指名選抜されてのことです。

『御上洛東海道』と言い、将軍家御用達の狩野派でなく、歌川派の絵師が描いたところが実に興味深い。

◆『御上洛東海道』神奈川県立歴史博物館

こうした浮世絵師の中には、『青天を衝け』でも描かれたパリ万国博覧会展示絵に指名された者もいます。

すでに亡くなっていた葛飾北斎ばかりが挙げられがちですが、当時、生存していて現役だった歌川派の絵師も忘れねえであげてくだせえよ。気の毒じゃねえですか。

幕末になると、庶民のものであったはずの浮世絵は、すっかり徳川の世を代表するものとなりました。

浮世絵の再評価は、買い漁った外国人の礼賛によるところも大きい。

そうはいっても、幕末にはすっかり日本文化の代表とも言えました。

明治政府が否定したいとしても、外国人が褒めたもんだから態度を変えたってことなら、筋が通るってもんですが。

このように、幕末となりますと幕府は浮世絵を公式のものとして利用していたことがわかります。このころ、歌川派の絵師たちは「横浜絵」も手がけておりました。

開港した横浜がみるみるうちに都市となる様。そこを歩く西洋人の姿。そうした絵が鮮やかに描かれ、お土産として販売されて流通していたのです。

それを買って眺めてみれば、世の移り変わりが浮かんできて、理解も深まろうというもの。

それこそ近代化を進めていた小栗忠順あたりからすれば、民衆の理解を深めるためにも、こうしたメディアはうってつけです。

誰かの命を受けた版元が描かせて、好奇心旺盛な歌川派の絵師が手がけても、話としては通るわけでさ。

実際に効果はありました。幕末の攘夷感情は西高東低であり、横浜には外国人相手に一儲けしたい者たちが続々と集ってきたのです。

そうして江戸近辺が近代の国際都市として発展していたからこそ、イギリスの介入で江戸での大規模戦闘は回避されたのかもしれません。関西への遷都も断念されています。

メディアまで巻き込んだ幕府の近代化政策は大当たりといえるのです。

実に面白い話ですよね。ところがこのあたりのこととなると、研究そのものは進んできても、一般までなかなか浸透してこないのです。

フランス人と花魁が描かれた歌川芳虎の横浜絵/wikipediaより引用

なぜ、こうした絵の知名度が低いのか。

都合が悪いということは、当然考えられます。

幕末明治の浮世絵師は、時代的にも最終盤にあたり、技術的にも高い作品が多い。

しかし評価は低く、古本屋でもしばしば見かけ、割と気軽に買える価格帯に収まっています。

芸術的な価値が低いというより、何か不都合だったのではないか?というのが私なりの考え。

幕府が倒れようと、歌川派の絵師は描くことをやめない。結果、薩長に対して反発する絵まで描かれ、売られ、流通してゆきました。

あの絵を見れば、明治維新が江戸っ子から全く歓迎されていないことがひしひしと伝わってきます。

当時のそういう感情がどこかで消されて、薩長礼賛に上書きされていった過程が、歴史のどこかにあるわけですね。

浮世絵の政治的な読み解きは、近年ますます精度が高まっております。

今年と再来年の大河ドラマは、その流れをさらに加速させることでしょう。

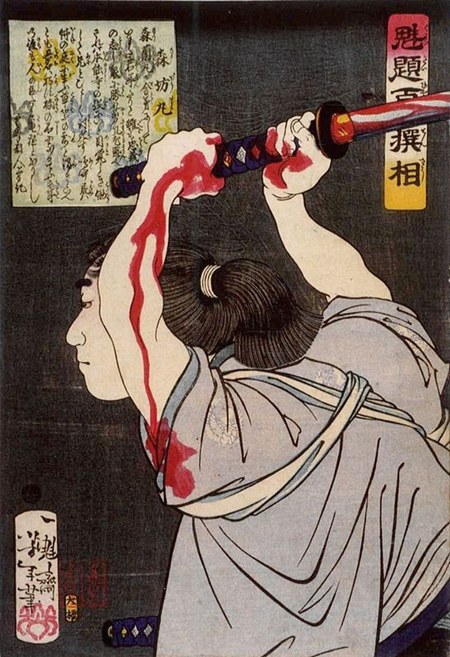

月岡芳年『魁題百撰相 森坊丸』/wikipediaより引用

私たちは自分の頭で考えて、物事の善悪正邪を判断していると信じたい。

しかし案外扇動されているのではないか?

“丈右衛門”に正しい道すじだと示されたら、水が流れていくようにそちらへ向かってゆくのではないか?

水の流れを変えるように、メディアを使えば人を導けるのではないか?

そういう観点から歴史を見返すとなれば『べらぼう』はまさにその需要にうってつけでしょう。

なぜ蔦重が大河の主役になったのか?

というと、時代がようやく蔦重に追いついたってことじゃねえかな。そう思うばかりでさ。

ついでにいえば、再来年も「横浜絵」の流通過程が見られればありがた山ですね。

あわせて読みたい関連記事

-

『べらぼう』生田斗真が演じる徳川治済~漫画『大奥』で怪物と称された理由

続きを見る

-

『べらぼう』なぜ賢丸(定信)と意次は激しく対立するのか?背後でほくそ笑むのは一橋治済

続きを見る

-

天明の打ちこわし|田沼意次を失脚させ松平定信を飛躍させた江戸の大騒動

続きを見る

-

史実の田沼意次はワイロ狂いの強欲男か 有能な改革者か? 真の評価を徹底考察

続きを見る

【参考】

べらぼう/公式サイト