1225年10月28日(嘉禄元年9月25日)は後鳥羽上皇の懐刀だった慈円の命日。

大河ドラマ『鎌倉殿の13人』では山寺宏一さんが演じた政治家僧侶であり、今回はその著書『愚管抄』に注目したいのですが……それにしてもこの漢字が何だかややこしいと思いませんか。

読むことはできても「書いてみて」と言われたら一瞬手が止まる。

「愚」なんて実生活でほぼ一度も書いたことないですし、「管」にしても“竹かんむり”か“草かんむり(菅)”かで迷うし、「抄」にしたって「妙」と混同しそうになったり。

そもそも愚管抄とは何なのか?

一言で表すなら「神武天皇から平安末期までの日本史」です。

今回は、その成立や中身について見て参りましょう。

天台座主を務めたインテリ大僧正

愚管抄の筆者は慈円です。

天台宗の座主を務めた超インテリ大僧正であり、当時トップだった貴族・九条兼実の弟でしたので、政治力を持った人物でもありました。

※以下は慈円と九条兼実の生涯まとめ記事となります

-

摂関家出身の高僧・慈円が「武者の世」を嘆きながら後鳥羽院に重宝された理由

続きを見る

-

九条兼実は道長の子孫で鎌倉時代でもエリート貴族だが~平家や後白河や源氏に翻弄され

続きを見る

大河ドラマ『鎌倉殿の13人』では山寺宏一さんが演じられ、ココリコ田中直樹さん演ずる九条兼実と二人で話し込むシーンもありましたね。

慈円の政治的働きとは、前述の通り後鳥羽上皇の知恵袋。

そんな立場だからでしょうか。

愚管抄の中には割とダイナミックな表現も使われていて、例えば、武士の出現とその台頭についてはこう断言しています。

「皇室・藤原氏・源氏それぞれの守護神(天照大神・天児屋根命・八幡神)の合意によって、日本はうまく行ったのである」

たしかに世界史上で見ても「以前の権力者が滅ぼされることなく、新しい組織に権力が事実上移譲される」というケースは珍しいかもしれません。

その辺の偏った表現を除けば、今なお「古代史の教科書」として使っても差し支えないくらい充実した本です。

むろん、学習要項とのすり合わせや、宗教色の排除は必要でしょうけど、人名・地名・年号などが大量に出てくるので、受験生がおさらいとして一・二巻を読むのもいいかもしれません。

「愚管抄の中から受験で問われやすい単語を抜き出す」なんてこともできそう。

受験の範囲なら、おそらくここまで覚えておけば十分ですが、本稿ではもうちょい中身を見てみましょう。

一・二巻が紀伝体で三~六巻が編年体

愚管抄は全七巻から構成されています。

第一・二巻はそれぞれの帝王の年代記を記し、第三~六巻が本文。

第七巻は付録で、他にも別冊のようなものがついていたのでは、という説もありますね。

もっとざっくりいうと、一・二巻が「紀伝体」で、三~六巻が「編年体」ともとれます。

一・二巻で中国の神話や古代王朝時代のことを簡潔に記し、その後、日本に移って天皇の系譜を神武天皇から述べるものです。

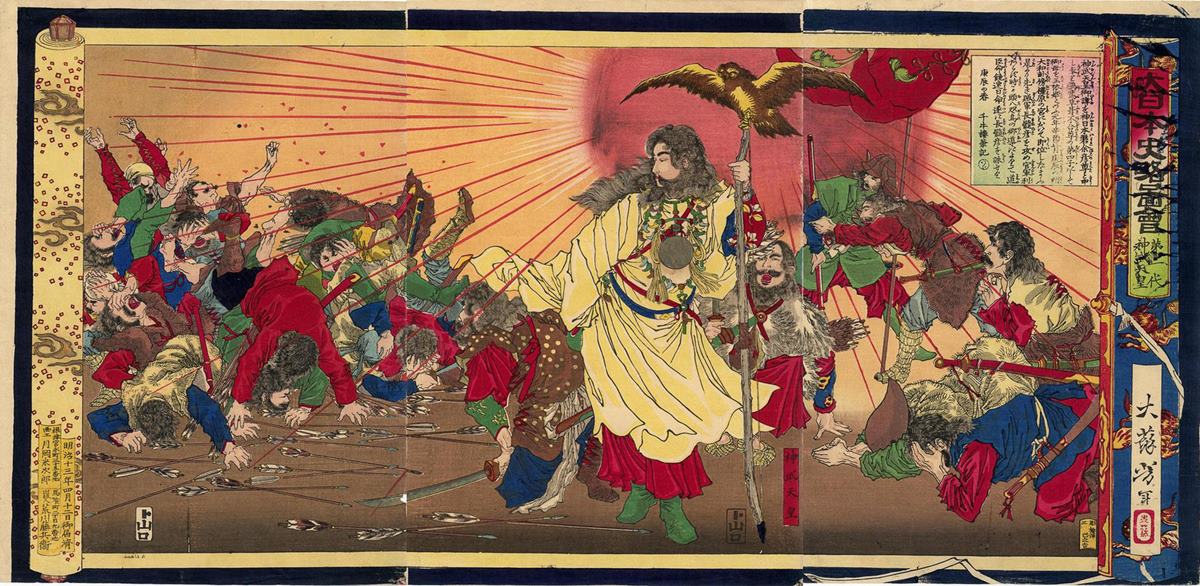

月岡芳年『神武天皇と八咫烏の肖像』/wikipediaより引用

前者についてはサラッと名前や概要のみですが、後者についてはその時代の太政大臣や左右大臣がいつ就任・退任したのかといった細かな点や、主要事件なども書かれています。

例えば、称徳天皇の項目には宇佐八幡神託事件(※1)、醍醐天皇の部分には昌泰の変(※2)……というように。

飯豊天皇って誰だ?

三巻からは、慈円の意見を交えつつ、日本の歴史が語られていきます。

まず、日本の政治は「王法」によって行われていた、と慈円は考えました。

「皇位は、天皇からその息子である皇子に継がれていくべきである」ということを第一とするものです。

しかし、神功皇后が身重の体で三韓征伐を成し遂げたり、皇子を産んだ後も数十年国政を担ったことについては、

「これはきっと、何事も決まりにとらわれることなく、男女の別よりも個々人の才能を尊ぶべきという天意なのだろう」

としています。

月岡芳年『日本史略図会 第十五代神功皇后』/wikipediaより引用

愚管抄が書かれたのは、上記の通り、鎌倉時代のことなのですが、驚くほど現代的な発想ですよね。

日本に限っていえば、明治時代に西洋と価値観を合わせるために

「良妻賢母になるため女は奥に引っ込んでいろ」

という考えが広まったので、むしろ慈円の意見のほうが古来からの伝統といえるかもしれません。

たまに、日付や血縁関係の誤記があるのがご愛嬌なのか、マジボケなのか判断に困るところですが……。

「このことは既に広く知られているので、ここでは細々とは書かない」

というような記述も散見され、慈円は史料や記録をあらためたわけではなく、伝聞や当時の常識を元に書いた部分が多いのでしょうか。

また、即位したかどうかわからない「飯豊天皇」という天皇が出てくるのもちょっとしたポイントです。

性別がどっちかもハッキリしない、伝説よりも曖昧な方ですが、慈円は愚管抄の中で女帝と書いています。

宮内庁では今のところ「そういう名前の皇族は存在したが、即位はしていないので、死後の尊称として『飯豊天皇』とする」ことになっているようですね。

西洋でも「女教皇ヨハンナ」なんて伝説(デマ?)がありますので、古今東西、こういう話はつきものなのでしょう。

飯豊天皇のほうがまだ実在した可能性は高そうです。

事象を柔らかく解釈してまとめる文章力

愚管抄の文章からすると、慈円は仏僧にしては考えが柔軟だったことがうかがえます。

例えば、古代の皇室では、兄弟で「どうぞどうぞ」状態(超訳)になって何年も空位が続いたり、「弟が即位したものの数年で崩御してしまい、結局兄も即位した」なんてことがままありました。

美しい話ではありますが、世の中に与える影響は計り知れません。

こういうとき、仏教であれば前世の報い云々という話になりそうなものですよね。

しかし慈円は「これは運命の力によって歴史がそのように動いたのだ」としているのです。

全体的に「こういう決まりにそって世の中を動かしていかなくてはならない」というのではなく、「こういったことが起きたのは、我々の考えが及ばない次元で何らかの道理が働いていたから」と考えています。

科学や常識に偏って何かを断じがちな現代人にとっても、学ぶべきところかもしれません。

※続きは【次のページへ】をclick!