源実朝の暗殺で、将軍の血筋が途絶えた――。

そんな大事件も北条氏の主導により、どうにか鎮静化させた鎌倉幕府。

北条義時とは打って変わって人道派の息子・北条泰時が三代目執権に就くと、政権運営は良い方向に進みつつありました。

いわば『アフター鎌倉殿の13人』の世界ですね。

しかしその後、泰時の息子である四代執権・北条経時の体調不良などで、やや不穏な空気が漂い始めます。

このあたりから執権の寿命が縮む傾向があり、そのせいで執権や得宗(北条氏本家の当主)の継承順序がややこしくなっていくのです。

さらには北条と三浦の対立も勃発。

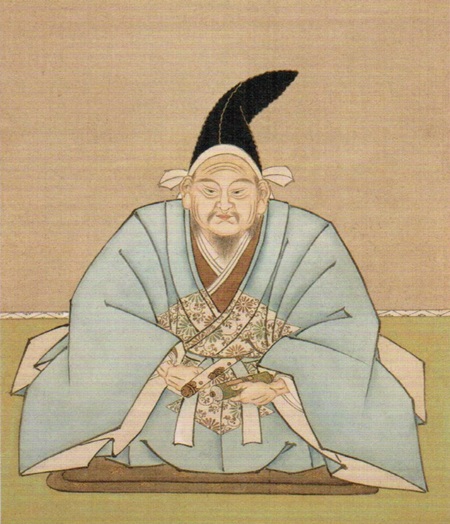

今回の主役である五代執権・北条時頼は、そうしたトラブルに直面しながら、全体的には最善の方針をとっていた人と言えるでしょうか。

弘長3年(1263年)11月22日は、そんな時頼の命日――彼の生い立ちと共に、当時の政治の移り変わりを見てまいりましょう。

北条時頼/wikipediaより引用

祖父・泰時に育てられ、息子には元寇の時宗も

北条時頼は、北条時氏の次男として生まれました。

父・時氏は三代執権・泰時の息子で、当時は六波羅探題を務めていたため、時頼も京都生まれです。

時頼三歳のときに時氏が六波羅探題を離任することになり、一家揃って鎌倉に戻ってきました。

北条時氏/wikipediaより引用

しかし、鎌倉に戻ってから二ヶ月程度で時氏が亡くなるという不幸が降りかかり、祖父である泰時が時頼を養育します。

おそらく時頼は、父親の顔をほとんど覚えていなかったでしょう……。

一方、母親の松下禅尼は、元寇の頃まで存命だったようなので、深く関わっていたと思われます。

母子の間に際立った逸話はありませんが、松下禅尼の家で彼女にとって孫に当たる北条時宗(八代執権・元寇のときの人)が生まれているので、良好な関係だったと考えて良さそうです。

つまり、時宗は今回の主役・時頼の息子ってワケですね。

話が飛んでしまったので、元に戻しまして……。

時頼は満10歳で元服。

このとき鎌倉幕府将軍である藤原頼経から「頼」の字を賜りました。

普通こういうときって賜った字を一字目にするのが礼儀というか作法というか、お約束なんですが……北条氏の通字である「時」が先に来ているあたり、何となく当時の情勢がうかがえます。

元服と同じ年には、泰時の意向により、時頼が鶴岡八幡宮で流鏑馬を披露したそうです。

鶴岡八幡宮の流鏑馬/Wikipediaより引用

幼い頃から聡明で、祖父・泰時にもその才能を高く評価されていた……という「ジーちゃんに育てられた武士あるある」な評価が確定していたのでしょうね。

18才で執権に 直後に兄・経時は亡くなった

結婚は12歳のときで、お相手は大江広元の四男・毛利季光(すえみつ)の娘でした。

毛利季光は、あの戦国大名・毛利元就のご先祖さまとして知られますね。

広元は幕府草創期の功臣ですから、執権の正室としてはまあ妥当なところです……が、これが後々火種の一つにもなります。

大江広元/Wikipediaより引用

ただ、このときは、もっと喫緊の問題がありまして。

頼時の兄・経時が、寛元3年(1245年)あたりから体調を崩していたのです。

そのため、まだ10代の時頼が仕事を代行するようになったのです。

経時は生まれつき病弱というわけでもなさそうなので、執権という職務の過酷ぶりから、寿命を縮めてしまったのだろうと考えられています

一時は持ち直したものの、まだ15歳だった正室に先立たれるなどの精神的負担によって、悪化と回復の波が激しくなっていました。

時頼はこの年、まだ18歳です。

幼いというわけではありませんが、幕政を主導したり、御家人たちをまとめ上げるにはやや不安が残ります。

それでも、経時の体調の不安定さよりはマシと考えられたようで、経時の存命中に執権職の継承が図られました。

寛元四年(1246年)3月には、経時から直接「出家するつもりだ」と伝えられ、ほぼ同時期に時頼が執権職を継ぐことになります。

同年閏4月に経時が亡くなっているので、これは地味ながら英断といえるでしょう。

せめて経時最期の2ヶ月程度だけでも、心安らかに過ごせたことを祈るばかりです。

前将軍の藤原頼経らに不穏な動きが……

代替わりがスムーズにいった――。

とはいえ二代続けて若年での執権就任は、良からぬことを考える者を生み出してしまいます。

四代将軍・藤原頼経と、北条光時(泰時の甥)です。

藤原頼経/wikipediaより引用

この頃の頼経は既に将軍職を退いており、息子の藤原頼嗣が五代将軍になっていました。

しかし、北条時頼に反抗的な御家人たちは、頼経を再び鎌倉へ迎えようと画策していたのです。

どこをどうしたものか、時頼はこの陰謀を事前に察知。

直ちに兵を使って、頼経の御所と鎌倉市中を押さえてクーデターを阻止しました。

さらに、評定衆の後藤基綱・藤原為佐・千葉秀胤・三善康持など、反抗的な有力御家人を罷免するという手際の良さです。

頼経は京都に追い返すという念の入れようでした。

これを【宮騒動】といいます。

どうでもいい話ですが、なぜ“宮”騒動と呼ぶのかは不明だそうで。

「宮」と付く場合、だいたいは皇族のことを指しますが、頼経は藤原氏であって皇族ではありません。

鎌倉時代末期の歴史書で既に宮騒動と書かれているため、それを踏襲しているという単純な理由のようです。

続いて三浦氏にも怪しい動き

頼経が藤原氏の九条家出身であったことから、処罰は九条家にも及びました。

関東申次(かんとうもうしつぎ・朝廷の役職で幕府との連絡役)を務めていた頼経の父・道家が罷免され、新たに西園寺実氏(さねうじ)を申次に任命するよう、時頼が朝廷に要求し、認めさせています。

西園寺家はこれ以降、関東申次を世襲するようになり、大いに地位を上げました。

西園寺実氏/wikipediaより引用

さらに、後嵯峨上皇の周囲でも実氏を中心とした院評定衆が創設され、朝政刷新にもなっています。

しかし、時頼にとっての不安要素はまだありました。

三浦氏一族です。

三浦氏は宮騒動に関与していなかったのですが、鎌倉のある相模国で北条氏に次ぐ勢力を持っていたことがまずひとつ。

そして、三浦泰村の弟・光村が反北条氏の筆頭であり、前将軍・頼経が京都に送り返される際、涙ながらに見送ったという点がひとつ。

三浦氏の当主・泰村には、時頼に逆らう意思はなかったようです。

また、時頼も最初から力ずくで行こうとは考えていなかったようで、泰村の次男・駒石丸を養子に迎えたりしていました。

しかし、そのころ羽虫の大量発生などの異常現象が多発し、社会不安が広がってしまいました。

古い時代のことですから、こういったことがあると「エライ人達の中に良からぬことを考えているヤツがいて、それに対して神様がお怒りなのだ!」というように捉えられたのです。

※続きは【次のページへ】をclick!