延元3年/建武5年(1338年)5月22日は北畠顕家の命日です。

世の中には「デキすぎて現実味がない」というタイプの人がいますが、南北朝時代においてはこの顕家がまさにそう。

公家にもかかわらず軍事的な統率力が突出しており、内政もバリバリこなすというチートぶりで、最近は漫画『逃げ上手の若君』にも登場し、知名度が上がってきましたね。

しかし、この時代は戦国期に比べて注目度は低く、一体どんな人なの?という方も多いかもしれません。

見目麗しく「花将軍」とも呼ばれながら享年21の若さで散った、貴公子・北畠顕家の生涯を振り返ってみましょう。

北畠顕家/wikipediaより引用

「陵王の舞」を披露

北畠顕家は文保二年(1318年)、公家である北畠親房の長子として生まれました。

幼少期の逸話は乏しいものの、元服後に後醍醐天皇の北山行幸にお供した際、宴席で「陵王の舞」を披露し、その出来を称賛された逸話がよく知られています。

顕家には美形説が定着しているのは、この舞姿が絶賛されているためかもしれません。

それから程なくして後醍醐天皇が倒幕の意志を明らかにし、笠置山が落ちて後醍醐天皇が隠岐へ流されたあたりまでの顕家は、まだ若年だったせいかその動向は不明です。

元弘元年(1331年)11月に参議・左近衛中将の官職を辞したことだけはわかっています。

この直前に笠置山が落ちていたため、後醍醐天皇に倣う意志でもあったのでしょうか。

父・親房も、世話役を務めていた世良親王の早世によって出家しており、この時期は父子揃って宮中から離れていたことになります。

北畠親房/wikipediaより引用

あるいはこの頃から護良親王などと連絡を取って、密かに倒幕計画を進めていたのかもしれません。

元弘二年(1332年)12月末に顕家は参議・左近衛中将に還任しているので、このあたりで何かしらの目処が立ったのでしょうか。

奥州将軍府

時は流れて元弘三年(1333年)5月、鎌倉幕府が滅亡し、【建武の新政】が始まります。

北畠顕家は同年8月5日に従三位・陸奥守の官位を与えられ、後醍醐天皇の皇子・義良親王を奉じ、父・親房と共に同年10月に京を発つと、陸奥に下るよう命じられました。

当時の国司(◯◯守)は在京のまま仕事をするスタイルが定着していたので、この2ヶ月の間は京都から命令書を出し、その後、後醍醐天皇のゴリ押しで現地に向かっています。

これは「奥州に小さな政府を作る」という建武政権の狙いによるものです。

陸奥守の位階は従五位相当ですので、顕家は、位よりもかなり低い役職を任されたことになります。

「僻地の仕事を任せるけど位は高くしておくから大人しく従ってくれ」ってことなんでしょうかね……。

ちなみに、奥州へ行く前に顕家は、日野資朝の娘を妻にしていました。

日野資朝/wikipediaより引用

貴族の慣習からしても、当時の交通事情を考えても日野氏は同行しなかったと考えられるので、名目上の正室だった可能性は高そうです。

彼女は後年、顕家が討死した近辺を尋ねたという伝承もありますので、夫婦の交流は図られていたかもしれません。

ついでに少し、顕家の妻子関係の話もしておきましょう。

顕家には、正妻・日野氏の他に関係があったとされる女性の名が複数伝えられていますが、息子・北畠顕成の母親や出生地についてはよくわかっていません。

顕家の在京期間の短さや、顕成に関する記録の少なさからすると、日野氏出生の可能性は低いでしょう。

任国では父の補佐を受けながら、現在の宮城県に国府を置いて、新たな政務機構を設けるなどの功績はありました。

ただし、どこに本拠があったのかは不明で、現在の多賀城市か仙台市あたりと目されています。

奥州は長く僻地とみなされた土地ではありますが、塩釜など古くから知られた歌枕も多いので、直に見られることは喜んだかもしれませんね。

平野の広さにも目を見張ったのではないでしょうか。

東北の諸勢力を吸収し 従二位へ昇格

元弘三年(1333年)11月中旬からは、地元の武士たちが北畠顕家のもとを訪れ、臣従を誓うようになっていきます。

その中には後に顕家軍の一翼を担う結城宗広・伊達行朝・南部師行などもいました。

結城宗広は、倒幕の時点では新田義貞に従い、その後、上洛して北畠氏に接近したといいます。

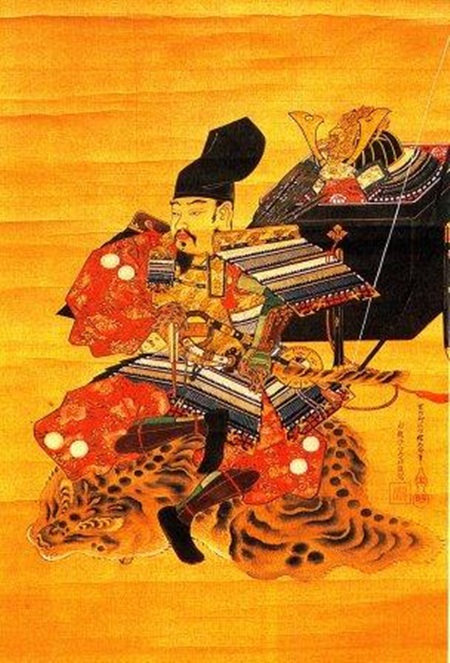

新田義貞公肖像/wikipediaより引用

顕家は、北条氏から没収した各郡の地頭職を奥州の武士に与えたり、尊氏の領地を顕家に従う武士に与えたり、人心掌握に務めました。

この頃の尊氏は、建武政権と敵対してはいませんでしたが、護良親王との対立により不穏な空気は流れ始めていて、牽制の意味もあったのでしょう。

しかし万事順調というわけにもいきません。

赴任したその年の12月には、津軽大光寺楯(元・青森県平川市)で北条氏の残党による反乱が発生。

これに対し顕家は自ら出馬を決め、翌建武元年(1334年)4月から討伐を開始し、同年11月には攻略しました。

比較的遠方の福島や宮城に置いた地頭も動員しての討伐であり、それだけ規模が大きく重要な戦だったということになりますね。

彼らを服属させることができていたのは北畠父子の能力のなせる業でしょう。

もちろん戦功を上げた者には土地や地頭職などを与え、きちんと報いています。

この鎮圧により顕家の能力を認めた武士たちも次々に麾下へ入り、東北の宮方勢力は着々と成長していきました。

朝廷もこれらの働きを称え、建武元年(1334年)12月に顕家を従二位へ昇格させています。

父の補佐や皇子の威光もあるとはいえ、当時15歳程度の若者がやったこととしては驚異的であり、そこはきちんと評価されたようです。

漫画『逃げ上手の若君』では、顕家が弓の名手ということになっていますが、史実ではどうだったかわかりません。

貴族であっても武官であれば弓は必須なので、顕家が標準以上に扱えた可能性はあるでしょう。

古いところでは『源氏物語』でも賭弓の場面がありますし、武芸に長けていないと、奥州の屈強な武士からナメられて統治しにくかったはずです。

※続きは【次のページへ】をclick!