威勢ばかりで中身が伴わず、結局は何もできない――そんなことからアメリカでは最近、トランプ大統領が「TACO」なんて呼ばれています。

日本でいうところの「タコ」ではありません。

Trump Always Chickens Out.

トランプ氏はいつも尻込みする。

というわけで、結局、コイツなんにもできねーじゃん!という意味ですね。

そうした人間の本質はアメリカ人も日本人も、昔も今も、さして変わらないということでしょうか。

元弘3年/正慶2年(1333年)6月5日に後醍醐天皇が始めた親政(天皇自ら行う政治)も【建武の新政】と呼ばれ、味方であるはずの公家からも「物狂いの沙汰(クレイジー)」とディスられるほど評判の悪いものでした。

それは実際にどんな政治だったのか?

詳細を振り返ってみましょう。

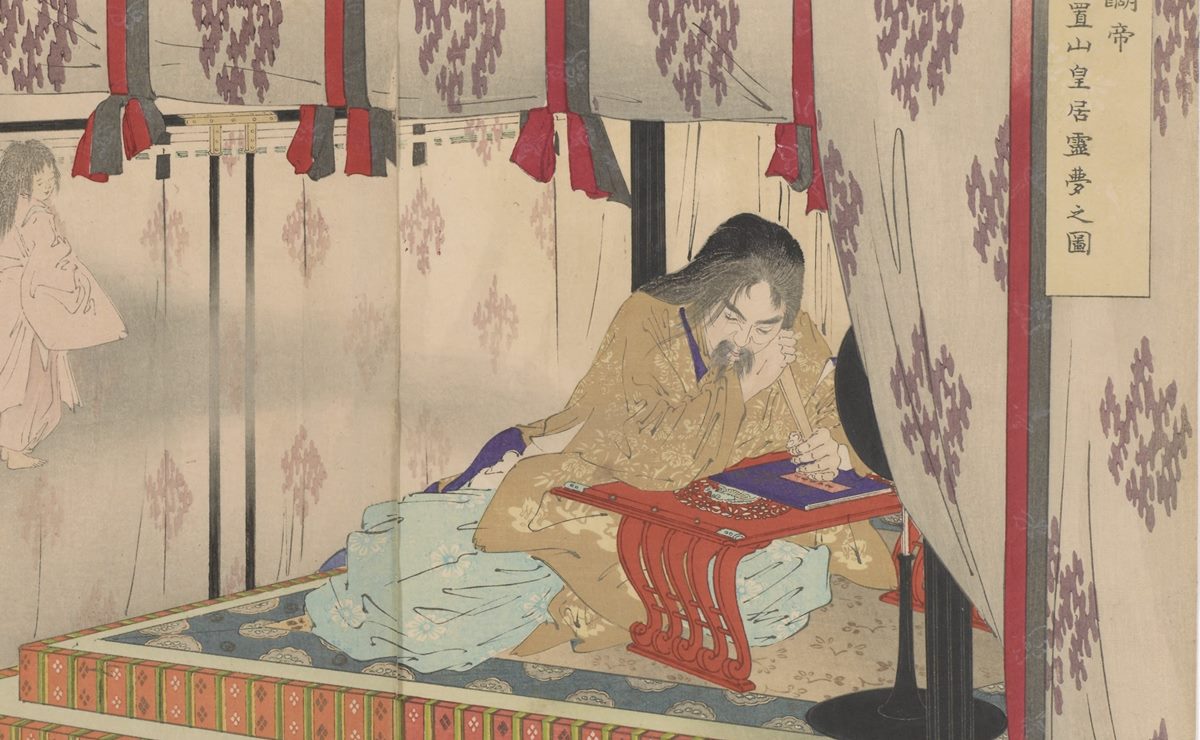

後醍醐天皇図/Wikipediaより引用

そもそも建武の新政とは?

建武の新政、言葉の意味としてはこうなります。

「元弘三年(1333年)に鎌倉幕府が倒された直後から、後醍醐天皇が始めた数々の革新的な政策」

後醍醐天皇はこれ以前から独自の政策を始めており、例えば京都の米や酒の値段を決め、商人に米の定価販売をさせようとしていました。

その他にも以下のような命令を出しています。

・元亨二年(1322年)洛中酒鑪役賦課令

洛中の酒屋を朝廷の支配下に入れて課税と労働を担わせようとしたものです。

・神人公事停止令

神人=神社で働く非農業民(商工業者)に神社からの課税・労働を免除して、その代わりに天皇へ食料や物品を捧げさせようとした法律です。

・洛中地子停止令

公家と寺社が洛中から地子(土地の貸与料)を取るのを禁じました。

・諸国新関停止令

これについては少々説明が必要かもしれません。

当時は、関所で通行税を取って荒稼ぎする者が跡を絶たず、特に瀬戸内海近辺や淀川沿い、琵琶湖~北陸の街道などに数多くの関所が設置されていました。

それによって荘園領主や寺社は潤いますが、商人や旅人の通行が阻害されてしまう。

「関所が多いと支障が出るのでやたらと作らないように!」という鎌倉幕府の命令は、西日本となると届きにくかったようで、ゆえに後醍醐天皇からもこの命令が出されたというわけです。

後醍醐天皇は、これらの方策により、京都近辺の流通促進と朝廷の財政改善を進めようとしたのです。

平安京/wikipediaより引用

その頃の鎌倉幕府(北条氏)は、元寇に対する恩賞問題が後を引いていたばかりか、依怙贔屓で身内を地方官に任じて現地で反感を買い、瓦解寸前。

後醍醐天皇個人としても、

「幕府が決めた両統迭立なんてイヤだ! ワシの子孫に皇位を継がせていきたい!!」

と熱望していました。

両統迭立については非常にややこしく説明が長くなるため、以下の記事をご覧ください。

-

南北朝時代は何年続いた? 両統迭立に始まり明徳の和約以降も燻った不毛な争い

続きを見る

ともかく、問題はこのタイミングで後醍醐天皇と側近が立てた討幕計画

・正中の変

・元弘の乱

が二回ともポシャっていることでしょう。しかも天皇方から幕府への密告によって事件が発覚したのですから、いかに後醍醐天皇の政策がマズかったか。

急進的すぎて、味方から見ても成功しないと判断されたのです。

そして隠岐へ流されてしまいますが、後醍醐天皇の皇子である護良親王を中心に、討幕の動きは再び強まっていきました。

どうせなら名門出身の尊氏にお願いしたいわ

幕府のほうでも、足利尊氏や新田義貞が幕府に反抗し、他に楠木正成などの悪党も挙兵。

こうして鎌倉幕府は倒されましたが、この時点で武士たちと後醍醐天皇の間に大きな意見の不一致がありました。

当然ながら後醍醐天皇は、自らの血筋による皇位の独占と、天皇親政を目指して幕府を倒そうとしていました。

一方の武士たちは次の通りです。

「幕府という形態に文句はないが、北条氏が勝手すぎるので別の人に親分をやってほしい(どうせなら名門出身の尊氏サン!)」

つまり多くの武士たちは、後醍醐天皇のために幕府を倒したわけではなかったのです。

左から新田義貞・楠木正成・高師直・足利高氏/wikipediaより引用

しかし後醍醐天皇はそんなことに気付かず(気にせず?)

「幕府を倒すのに協力したんだから、全国の武士もワシに従うに違いない!」

と早合点して、実情にそぐわない政策を始めてしまいました。

これが【建武の新政】というわけです。

延喜・天暦の治を目指して

目標は、天皇親政の聖代とされた【延喜・天暦の治】です。

後醍醐天皇の時代から時を遡ることおおよそ450年前、醍醐天皇や村上天皇の時代にあたり、そもそも「”後”醍醐天皇」と名乗ったのも醍醐天皇への憧憬からきたものと考えられています。

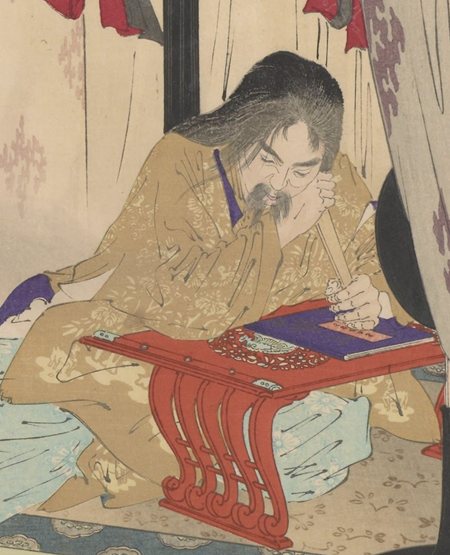

醍醐天皇/wikipediaより引用

本来、天皇の名前は「諡号」といって、本人の死後につけられるものです。

存命中は「お上」や「帝(御門)」と呼んだり書いたりするのがセオリーでした。

それを後醍醐天皇は自ら定めたのです。

この時点で伝統を重んじる公家社会からは「なんなんだ! この人?」と思われていたことでしょう。

後々のことも考えると、醍醐天皇を目指す前に仁徳天皇や光明皇后の事跡でもたどったほうが良かったのでは……という気がしてきます。

では実際にどんな政治体制となったか?

建武の新政では、以下のような役所が設けられました。

※続きは【次のページへ】をclick!