こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【武蔵野合戦】

をクリックお願いします。

尊氏、16年ぶりの大逃走

戦いは、かなりの激戦となりました。

新田義宗はその中で冷静に状況を把握。

尊氏方の中に向こう見ずな戦い方をする若い一隊がおり、そのせいで他の将兵に支障をきたしていることに気付きます。

義宗だけでなく新田一族にとって尊氏は義貞の仇です。

そこに穴を見つけたのですから、士気がさらに上昇するのは自然なことでしょう。義宗は、足利家の家紋である【二つ引】の旗、つまり尊氏の本陣に猛攻をかけました。

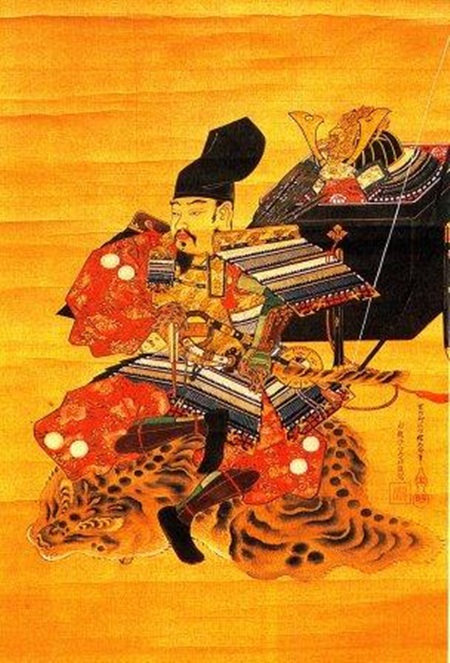

広島県尾道市の浄土寺に伝わる足利尊氏肖像画/wikipediaより引用

あまりの攻勢に尊氏は撤退し、石浜まで逃げたとされています。

石浜が現在の地名でどのへんにあたるのかは意見が分かれており、東京都台東区付近、あるいは東京都福生市とされています。

方向が真逆な上に距離も全く違うのですが、古い記録だと書き間違い・聞き間違いで全く別の意味や場所になることはよくあることなので、致し方ありません。

ちなみに台東区であれば小手指原から現在の道路で52kmくらい、福生市であれば14kmくらいの距離になります。

この後の戦が小手指原より30kmほど北の笛吹峠(埼玉県鳩山町・嵐山町の境)で行われているため、尊氏の逃げた場所は福生市のほうがリアリティがありますね。

福生市のほうが、鎌倉に残していた兵とも合流しやすそうですし。

※以下の地図は小手指原古戦場碑から福生市を通って笛吹峠までのルートとなります

ついでにいうと、ここで尊氏はまた例の鬱気質が出たらしく、自害しかけて家臣に止められていたようです。

もし一人で逃げてきていたら、室町幕府が終わってしまったかもしれませんね。

まぁ、一人で逃げていた場合はその時点で部下に「ハァ?」と思われてやっぱり幕府が終わってそうですが……日頃の人望があってよかった。

兄はヤケクソになって鎌倉へ

新田兄弟の弟の方・義宗は尊氏へ追撃をかけるも、日が暮れてきたため断念。

乱戦ではぐれた一族と合流すべく、笛吹峠(現・埼玉県比企郡)に布陣して待つことにしました。

そして、起きたのが【笛吹峠の戦い】です。

以下の別記事に、その詳細がございますので、併せてご覧いただければ幸いです。

-

笛吹峠の戦いで新田軍と上杉軍を撃破した絶好調の尊氏~関東王に俺はなる!

続きを見る

一方、兄の義興と従兄弟の脇屋義治は300ほどの小勢ながら、尊氏の首を取るべく追いかけ続けました。

そうこうしているうちに、足利方の兵も次々に投降してきて、一行は大所帯に。

兵を増やせたのは良いけれど、義宗との合流が遅れることになってしまい、さらには尊氏方の仁木頼章・義長と遭遇したため、戦闘が始まってしまいます。

仁木隊はこの日まだ戦闘しておらず元気たっぷりなのに対し、新田軍は早朝から動きっぱなしで疲労の極み。

そんな状態で大将が背中を見せてしまえば、軍は壊滅してしまう――そこで義興は、自ら先頭に立って活路を開き、なんとか窮地を脱しました。

新田義興/wikipediaより引用

「危機に陥ったときこそ大将が先頭で動く」というのは父の新田義貞もたびたびやっているので、生前そのように教わっていたのかもしれませんね。

そして彼らは「上野へ帰るのも難しそうだし、いっそこのまま鎌倉を攻めてやれ!」と半ばヤケクソになって鎌倉へ向かいます。

と、これが功を奏し、道中で他の新田方と合流して疲弊していない兵の補充に成功。

傷の手当や休息に一晩使うことも可能となり、回復した状態で進軍を進められました。

鎌倉占拠 長くは続かず

義貞の鎌倉攻めは主に西側から。

義興たちは北~東側から攻めたようです。

新田軍は鶴岡八幡宮の背後に大量の旗を立て、同時に別方向からも鬨の声を挙げて、鎌倉にいる足利方の度肝を抜きました。

新田方に加わった武士たちが、鎌倉の道や地形を熟知していたことも功を奏し、瞬く間に鎌倉は陥落させます。

義貞が草葉の陰で感涙してそうですね。

新田義貞公肖像/wikipediaより引用

一方、父の足利尊氏に鎌倉を任されていた足利基氏は、なんとか鎌倉を脱出すると、北へ向かって尊氏との合流を目指したようです。

この点からも、小手指原から敗走した尊氏は福生市方面へ逃げた可能性が高いように感じられます。

そして残念ながら、義興たちの鎌倉占領は長く続きませんでした。

3月2日には尊氏が鎌倉に入っており、以降、南朝方は鎌倉を取り戻せずに終わるのです。

また、北条時行はこの後どこかのタイミングで捕らえられ、翌正平八年=文和二年(1353年)に鎌倉郊外の龍ノ口で処刑されました。

勝敗は兵家の常とはいえ、鎌倉幕府滅亡から20年間粘ってきた彼にとっては、さぞ無念だったことでしょう。

漫画『逃げ上手の若君』ではどう描かれるか。楽しみなところですね。

みんなが読んでる関連記事

-

笛吹峠の戦いで新田軍と上杉軍を撃破した絶好調の尊氏~関東王に俺はなる!

続きを見る

-

史実の北条時行はどんな人物だった?漫画『逃げ上手の若君』のように戦い続けた?

続きを見る

-

室町幕府の初代将軍・足利尊氏54年の生涯~ドタバタの連続だったカリスマの生き様

続きを見る

-

観応の擾乱は尊氏vs直義による史上最大の兄弟喧嘩~最後は毒殺で呆気なく?

続きを見る

-

高師直は幕府設立の立役者だが騒動も多し~最期は首を取られ胴体を川に捨てられ

続きを見る

長月 七紀・記

【参考】

笹間良彦『鎌倉合戦物語』(→amazon)

『中先代の乱 北条時行、鎌倉幕府再興の夢 (中公新書)』(→amazon)

『完全解説 南北朝の動乱』(→amazon)