こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『べらぼう』感想あらすじレビュー第13回お江戸揺るがす座頭金】

をクリックお願いします。

座頭金に頼れば終わる

蔦重は須原屋に小判を持ち込み『細見』を買ってもらうことにしました。それなら角が立たねえってことっすな。

須原屋は、蔦重のほうの金銭事情を心配しています。

確かに『青楼美人合姿鏡』が売れずに金を借りちまってますね。須原屋は以前もこのことを気にしていましたっけ。

蔦重が、身内から借りている金だから……と答えると、そこが蔦重の恵まれている点だと須原屋が指摘する。後ろにはど〜んと吉原がついていると。

これが吉原と他の岡場所との違いでもありますね。

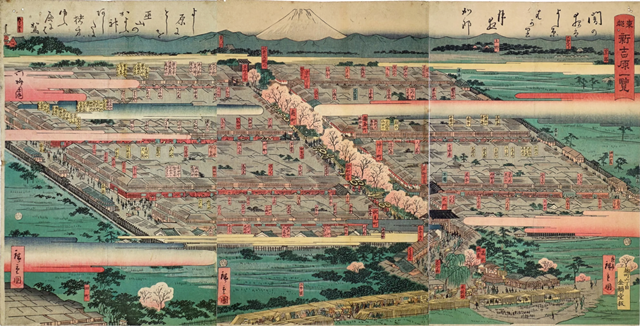

吉原の地図(二代目歌川広重1860年7月)/wikipediaより引用

吉原創設の許可を幕府から取り付けたのが、北条家臣であった庄司甚右衛門とされております。

この庄司甚右衛門は「甚内」という名もありまして、高坂、鳶沢、そして庄司、三人の甚内を「三甚内」と称し、元は風魔忍者だったなどという話もあります。

忍者かどうかはさておき「幕府の許可がある」というところが、実は吉原の「特権」ではありますね。りつが鶴屋にそう反論していたものでした。

蔦重はその特権を指摘され「今まで考えたこともなかったっすけど……」と返すしかない。

それにしてもなぜ鱗形屋は偽板なんかをやったのか。奉行に捕まり、生きるか死ぬかの目に遭っておきながら、確かに不思議ではあります。

「座頭金だよ」

須原屋が重々しく言うと、稲荷ナビが解説します。

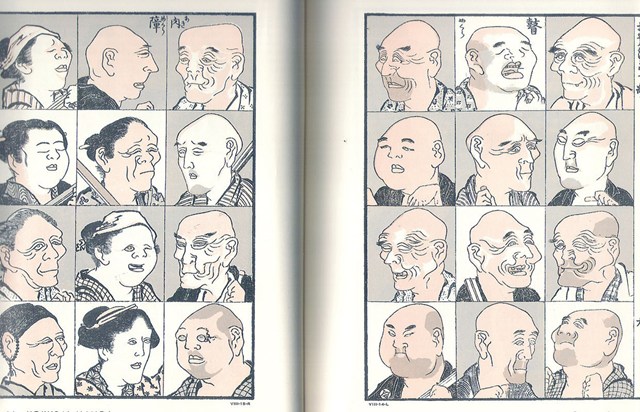

葛飾北斎『北斎漫画』の座頭と瞽女/wikipediaより引用

座頭とは「座頭市」でお馴染の存在です。

勝新太郎の方が有名になりすぎた感も否めませんが、盲人組織である「当道座」の中で、最下層に属する人々でした。

しかし盲人はまっとうに働けないとのことから「お上から金貸しを許されている」そうで、特権のようでいて差別的でもある。

福祉のようで悪用できそう――そんな日本史の特色とも言える変わった制度ですね。

円一検校がこれを取り付けた相手は「神君」家康となります。

ゆえに当道座側がそれを盾にしたら、へへーっとひれ伏すしかなく、特権を活かした悪どい貸付や取り立てをする者がでてくる。

鱗形屋は実に運が悪かった。

あちこちにツケを溜めていて、そのうち一つが倒れてしまい、鱗形屋の証文が悪徳座頭金に流れてしまったんですと。

店先でしつこく悪どい取り立てをされ、座頭のトンデモナイ言葉が象徴的です。

「我ら盲の金はお上より預かりしもの! 鱗形屋は我らの金を返さぬと!」

よりにもよって青本で再起を図る大事な時ですから、徳兵衛は旦那に知らせず、陰で偽板作りに手出ししちまったそうで。

蔦重は考え込みます。

「弱えもん守んなきゃいけねえのは分かるんすけど……」

「もしかしたら、この世で一番強えのは、盲かもしれねぇ」

そう須原屋が続けます。

蔦重と須原屋のやりとりは田沼政治の成果ゆえのことと言えなくもない。金の重要性がそれだけ増しているからこそ、金を扱う盲人が強くなるのです。

当道座に金貸しが認められたのは、米が圧倒的に強い時代でした。

田畑で働けない盲人は弱いとなる。だからこそ金貸しを認める。

それが米の価値が相対的に落ち、金の地位があがると、盲人の地位もそれと比例する。

世の仕組みとはなんと難しいものなのか……。

須原屋は、札差による高利貸しは禁じていたと説明します。

しかし、それがかえって、唯一の貸金業として座頭金の重要性を高めているともいえます。客の中には旗本や大名もいるとか。

幕末の薩摩藩のように、借金踏み倒しをする豪快な大名はあくまで例外です。

にしても、江戸中期ってなぁ、つくづく大河ドラマにすべき時代だと思えますぜ。

江戸前期にはない問題が噴き出しているけれども、江戸後期や幕末ともなれば、タガが外れていてやりたい放題だったんだと再確認できます。

出版業にしても、鱗形屋は江戸後期と比較するとまじめでお上の権威を恐れている。

江戸後期ともなりゃ「お上には怒られるかもしれねぇけど、こちとら対策バッチリでやんす!」みてぇなふてぇ出版業者がゴロゴロ出てきますからね。

本作で描かれる時期が抜けてしまうと流れがわからない。その点、今年は実に勉強になるドラマだ!

瀬川は羽振りがよいようで…

金を自由気ままに動かせる盲人最上位に位置する鳥山検校――その屋敷へ場面は移ります。

検校が瀬以のために揃えた反物と簪がズラリと並べられている。

好きなだけ頼めばよいと促す夫に対し、妻は松葉屋の皆に着物を作りたいと訴えています。

女郎は自腹を切り、次々と着物を作らなければならない。それで客がつかずにお茶を引いてばかりだと、借金が膨れ上がって年季が伸びてしまう。

「そうか……どのみちわしはそなたの姿を見ることはできぬしな」

検校がそう返すと、焦る瀬以。

「決してそのような意味では!」

「よいよい。では然様に計らおう。そなたの望みならばな」

「ありがとうございます、旦那様」

そう頭を下げる瀬以です。

こうして瀬以から贈られてきた花見用の反物に、松葉屋の女郎は弾んだ声をあげています。

秋の俄。年が明けても店を開けられない鱗形屋。そこから花見の季節まで時は流れております。季節感があるよいドラマです。

その様子を松の井は少し離れ、柱に寄りかかりながら蔦重と話している。

「羽振りがいいものだ」と松の井。

確かに内実を知らぬ者からすれば、検校に嫁いで、唸る金に浮かれているとも思われかねないのかもしれませんね。

その様子をじっと見守る蔦重。

これは瀬以本人もどこまで意識しているかはわかりませんけれども、二人で見た夢のかけらのようにも思えます。反物を手にしている間、女郎は幸せな夢を見られることでしょうから。

吉原を描いた喜多川歌麿の作品/国立国会図書館蔵

すると見知らぬ男がやってきました。

彼が連れているのは武家出身のまだ若い娘。ありゃどこの武家の子か?と蔦重がいうと、松の井が「旗本の子だ」とあたりをつけています。なんでも近頃は珍しくないのだとか。

言うまでもなく旗本の娘といやァ、ちょっとした姫君なのです。

婚姻はだいたい同じ旗本同士となり、江戸後期ともなれば大名家との縁も出てくることもある。

そういう姫君が女郎屋に売られるなんて、悲惨と異常の極み。しかもそれが最近は珍しくないとは……。

ちなみに明治維新のあとは、新政府が旗本御家人救済を投げて政治を変えましたので、旗本御家人の娘が芸者や女郎に身を落とす苦労は東京のあちこちであったものでした。

幕臣の娘である樋口一葉が、なぜ『たけくらべ』で吉原女郎の苦境を描いたのか?

そのあたりの理由は、この明治維新の構図にもあるのです。

なぜ、武士は困窮するのか?

幕閣がこのことを座して見ているはずもない。

江戸城では松平武元が「旗本の娘が身売りとは何事か!」と田沼意次を責め立てています。

札差の高利貸しを禁じれば、武家の暮らしは持ち直すはずではなかったか!と苛立っているのです。

しかし意次は苛立ちながら「札差のみを禁じたところで他に流れるばかりと申した」と返します。

武家の借金を救いたいのであれば、札差のみならず、全ての高利貸しを禁じなければ意味がない。そこに気づかないわけがない。これは他の連中もそうでしょう。

頑固な武元はこの正論を言い訳だといい、それもこれも意次が武元に逆らって米価を上げぬからだとねじ込んできます。

「上げぬのではなく、上げられぬのです! 米の値、物の値、金の動きを操るは森羅万象を操るようなもの! 人の力では成し得ぬことと心得まする」

苛立つ意次。

「成せぬことを成すためであろうが、そなたがそこにおるのは! 成せることだけ成すのなら、足軽上がりに席を汚させるいわれは何一つなかろう!」

そう言い捨て、武元は去ってゆきます。

憮然とするほかない田沼意次。

すごい場面でしたね。

インフレ率を達成しろだのなんの、ニュースで出てくるじゃないですか。

そんなもん達成したいんだかしたくないんだか、わざとかそうでないのかわかってないのに、今もこうして物価はバンバンズケズケとあがり、給与はそうならない。

価格をそんなに楽に動かせっかよ。

でもできないと反論すると、わけわかんねぇ精神論みてぇなこと言われんのな。えらいさんは具体的なことを何も言わずに命令ばかり下すのな。そういう現実とカチッとはまっちまってまさぁ。

でもよ、ここはバカかと思うくれぇくらい答えはあるんすよ。意次がそこに気付かぬわけもねえ。

田沼意次/wikipediaより引用

意次は家に戻り、三浦庄司を相手に不満をぶちまけています。

実はこの三浦も武士出身ではありません。田沼意次が身分をああだこうだ言われてしまうのは、側近まで身分を無視して実力で決めていたこともあるのでしょう。

そして江戸時代の経済政策について。

田沼時代およびそれ以降となると、武士以外からも経済政策案を募集します。

しかし、これがすんなりとは通りません。

特定の業者が政治と癒着してうまい汁を吸うとなると、それを察知した周辺が「ふざけんじゃねえ!」と止めに入るのです。ゆえにズバッと快刀乱麻とはいかない。

政財官の癒着は、明治以降がむしろ甚だしいものです。

それというのも、明治新政府の連中は、江戸進撃の軍資金を京阪の豪商から提供させていて、その交換条件として新政府のもとでの利権がありました。

この時点で政財は癒着します。

そのあまりの激しさに西郷隆盛が井上馨のことを「三井の番頭さん」と揶揄したほど。

アジア・太平洋戦争敗戦後、日本を統治したGHQが財界に大鉈を振るったのは、こうした政財官の癒着を悪とみなしたからでもあります。

こうしたことを踏まえますと、大河ドラマで顕彰された渋沢栄一にせよ、五代友厚にせよ、おいそれと褒めていいものではないはず。

江戸時代を舞台にした時代劇で、悪代官と商人が「おぬしもワルよのぅ」と言い合う姿はおなじみですよね。

あれもすんなり受け止めてよいものかどうか。

明治以降のクリエイターが、素直に現政府と財界を批判しにくいから、江戸期に託して描くということもあるわけです。

てなわけで、歴史の常識をアップデートしていきやしょう!

※続きは【次のページへ】をclick!