こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『べらぼう』感想あらすじレビュー第37回地獄に京伝】

をクリックお願いします。

歌麿、肉筆画の依頼を受ける

すると駿河屋の親父殿が客を連れてきました。道理で倹約の世に豪華な食事が並んでいるわけだ。

相手は栃木の豪商で「お初徳兵衛!……って江戸では言うんでしたっけ?」と江戸のトレンドを踏まえた挨拶をしてきます。

言葉に栃木訛りのある背伸びした豪商は、釜屋伊兵衛と名乗り、頭を下げました。そして蔦重を歌麿と勘違いして「うれしいの実が一袋〜」と挨拶してきます。

これも浮世絵師あるあるかもしれねぇ。

浮世絵師は、身分としては町人、職人です。そんなに立派な身なりをするとも限りません。売れっ子になってそれなりの服装を心がける絵師もいれば、ずっとラフな格好で通す絵師もいる。

そのせいで「えっ、このおっさんがそんな大物絵師なんですか?」と誤解されるのは往々にしてあるのです。

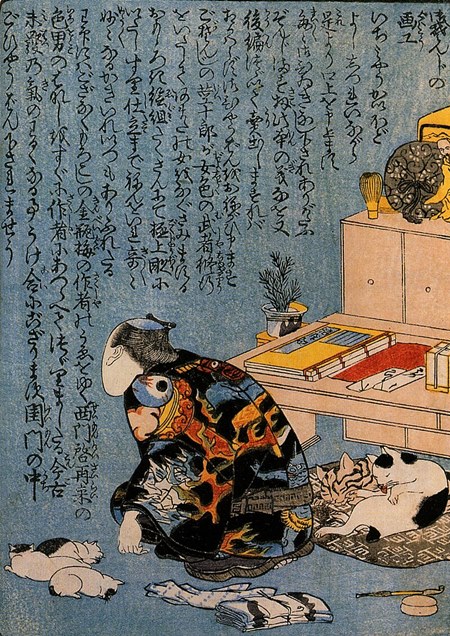

ラフな大物絵師代表・歌川国芳/wikipedia

歌麿と蔦重の場合、歌麿はまだ若く、かつ童顔ということもあるのでしょう。

蔦重が訂正し、挨拶します。

「ああっ! こりゃご無礼仕りの三郎!」

そう頭を下げる釜屋。なんでも彼は黄表紙にハマっているそうで、蔦重はそつなく歌麿の絵本を渡すと、釜屋は目を輝かせて見入っています。

蝶々の絵を見た釜屋が「ぱたぱた〜」と真似し始める。彼は歌麿の絵に惚れ込んで、あまりの美しさに涙したんだとか。それで家を飾る絵を、肉筆で依頼してきたのです。

「肉筆で!」

思わず歌麿も感動しています。

肉筆画とは、要するに普通の絵ですね。浮世絵は版画で大量生産をしていたのに対し、一点だけの肉筆はそれだけでも珍しい。例えば襖や幕に描くものがそうです。

当然、費用も張りますので、それなりにお金のある依頼人か、皆で出し合って呼ぶような状況でないと依頼はこない。

まだ若く売り出し中の青年絵師が、肉筆画の依頼をわざわざ受けるというのは、それはもう大変なことでした。歌麿が明るい顔になるのも当然でしょう。

そして、この肉筆画が描かれる過程を、よく映像化したと思います。

用意する側もとても手間がかかる。なにせ歌麿の絵を想像し、再現し、襖に描かなければなりません。手間を惜しまないからこそできる素晴らしい場面なんですね。

辰巳芸者を描いた喜多川歌麿の肉筆による掛軸画『深川の雪』/wikipediaより引用

歌麿が、きよの前で、襖に絵を描いています。

蜻蛉の部分は、全て染谷将太さんが描きました。彼は撮影の合間もずっと筆を手にとり、練習に励んでいるそうです。

そんな歌麿の喜びをきよが感じ取り、身振りで精一杯はしゃいでいます。

「そう! めでてえってこと! よかった! おきよがいたら、俺、なんでもできる気がするよ」

感極まってきよを抱きしめる歌麿。彼女も背伸びして、幸せそうに歌麿に抱かれています。

しかし、そのくるぶしには一つの赤い斑が……。

蔦重の名誉欲が頭をもたげる

つよは歌麿の依頼を聞き、そんなお大尽がいるのかと驚いています。

江戸でねえからだろうと返す蔦重。彼は痛快に思っているようで、江戸っ子の気持ちを理解しています。遊ぶな、働け。そう言われてクサクサしているだろうと。

そんな蔦重を懸念するていの姿が映ります。

蔦重はふてぶてしい仕草で煙管を吸いながら、こう言う。

「遊ぶってなぁ、生きる楽しみだ。楽しみを捨てるってなぁ、欲を捨てろってこった。けど、欲を捨てることなんかそう簡単にはできねえんだよ」

「たやすく捨てられちゃ、坊さんになるための修行なんていらないもんねぇ」

「おお、いいなババァ! ほら、黄表紙でも書いてみっか」

つよも同意して意気投合してますぜ。みの吉も危うい案思を思いついていますぜ。

「皆の捨てた欲がふんどしの守に取り憑いて、毎夜の吉原通いってのは?」

「お前も書いてみっか!」

蔦重は浮かれていますが、相変わらずていだけが沈んだ顔をしている。

蔦重は何か忘れていますね。

欲を捨てるのは坊主や定信だけではない。あれほどの美女に囲まれていながら、吉原者であったころの蔦重は、女の色香に迷う欲を捨てさせられていました。長いこと瀬川への思いにも気づかないほどでした。

忘八に階段から蹴落とされることもなくなり、欲が頭をもたげてきたように思えますが……。

棄捐令、中洲取り壊し…定信の改革は続く

松平定信は我が道を突き進み、政治を実行してゆきます。

次に取り組むのは棄捐令(きえんれい)。武家の借金を帳消しにするものです。

何のための対策か?というと、鳥山検校が出てきた際に問題提起がありました。新井美羽さん扮する武家の娘・さえは、困窮したため吉原に売られてくる姿が描かれました。その解決策です。

といっても、定信の場合は救うというより、困窮した武士が己のために働かぬため、対策として出したようではあります。

「そんなことをしたら金を出す札差が倒れ、いずれ金が借りられなくなる」

周囲の者たちはそう反対するも、定信は強引。倹約さえすればそもそも借金などないと返すばかりです。

一応、札差が破産したり、貸し渋りをしないための対策もあるようです。

そして異論があれば申し出るようにと釘を刺しつつ、次に「中洲の取り壊し」を命じます。

田沼意次が作った中洲新地のことですね。

定信は「俗悪の巣窟!」と吐き捨て、女、見世物、博打の興行がなされていたと憎々しげに語っています。

風紀の乱れだけではなく、大雨の際、氾濫して危険であるという理由もあるのでしょう。田沼政策を否定できるとあって、生き生きしている。

定信の理論としては、遊ぶところがあるから遊ぶ。ならばその場所を破壊するという理論に落ち着いています。

それをすると禁令を潜り抜けるだけになるといえばそうですが、一理あると言えなくもない。

実は、蔦重も似たような結論に至り、田沼意次に訴えようとしましたね。

他の岡場所が繁盛して吉原が廃れたとなったとき、商売敵を潰せばいいと考えていたものです。若さゆえになせる早急な結論かもしれない。

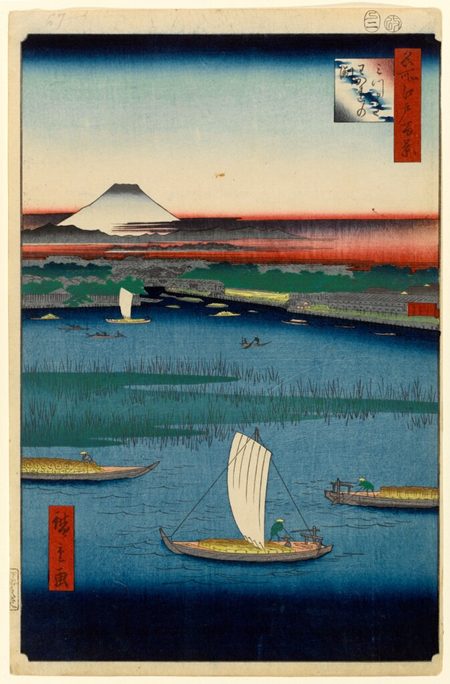

『江戸名所百景』の内「みつまたわかれの淵」 隅田川対岸から眺めた安政期の中洲/wikipediaより引用

さて、その吉原はどうなっているのか?

中洲取り壊し後の吉原へ蔦重が訪れると、多くの女郎たちでごった返していました。

りつによると、中洲が取り壊され、他の岡場所も取り締られて、余った女を吉原に放り込んできたそうです。

結果、起きたのは価格破壊――もう店では抱えきれず、女郎たちは道ゆく男に声をかけています。

「わっちは24文! 一切24文でいいよ!」

「あたいはもっと安くするよ」

そんな声も聞こえてきます。

蕎麦一杯、浮世絵一枚、そして最下層女郎である夜鷹の代金は16文を基準としている。そんな最低価格と大差ないところまで価格崩壊しているとは、吉原もすっかり落ちぶれてしまいました。

月岡芳年『月百姿』に描かれた夜鷹/wikipediaより引用

月代が伸びたむさ苦しい浪人はこうだ。

「倹約のご時世だぞ、うぬらも倹約しろ、倹約」

値切ってんのか、しょうもねえな。りつが「これが倹約の成れの果てさ」と力なく呟く。

新之助とふくが憤ったように、経済政策の行き詰まりは最下層の者にのしかかってくるようです。

※続きは【次のページへ】をclick!