こちらは5ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【『べらぼう』感想あらすじレビュー第37回地獄に京伝】

をクリックお願いします。

「尊号一件」で定信は勝利したのか?

一橋治済が能面をつけながら、定信に尊号一件のことを尋ねます。

定信は、御三家と協議の上、不承知としたのだとか。

先例を持ち出す定信。かすかに苛立つ顔の治済。するとそこへ報告を持った者が入ってきます。困惑していると、定信は自分に遠慮するなと言います。

知らせとは、大崎が老女を罷免されたことでした。

定信は勝ち誇ったように、大崎が老女にふさわしくなかったと並べたて、こうきました。

「お約束通り、楽しみを減ずることなく、倹約もかないましたかと」

「どうも田沼も真っ青な一存ぶりじゃが」

「上様の命とあらば、いつでもお役を辞する覚悟にございます。御金蔵の立て直し。武士の暮らし。市中の風俗取締まり。蝦夷。朝廷。懸案は山積み! このお役目を引き受け、事を成し得るお方がほかにあるならば、私はいつでも退く覚悟にございます」

そう強気に出ながら辞表を叩きつける定信。これまた再来年の『逆賊の幕臣』に出てくる人物たちが見たらため息をつきそうな場面です。

確かに、松平定信がもう少しなんとか粘り、せめて蝦夷地のことをロシア相手に筋道をつけていたならば、歴史は変わっていたのでしょう。

山東京伝作『心学早染草』は大傑作だ

明けて寛政2年(1790年)正月――蔦屋が新作を並べています。

蔦重初の黄表紙も形になって売りに出されましたが、さっぱり売れないようで。

そりゃあ少し齧っただけで書けると勘違いした奴の作品なんて、読みたくないですよね。

客足は新年なのにどうでもよくないと蔦重が嘆いていると、鶴屋喜右衛門が一冊の本を差し出してきます。

『心学早染草(しんがくはやそめぐさ)』――山東京伝作で、大和田という本屋から出したそうです。

-

善玉・悪玉の由来である山東京伝『心学早染草』は今読んでもニヤニヤしてまう

続きを見る

鶴喜に「何か聞いていたか?」と問われ、戸惑う蔦重。

そもそも心学とは何なのか?とつよが聞くと、道徳を説くものだとていが解説します。

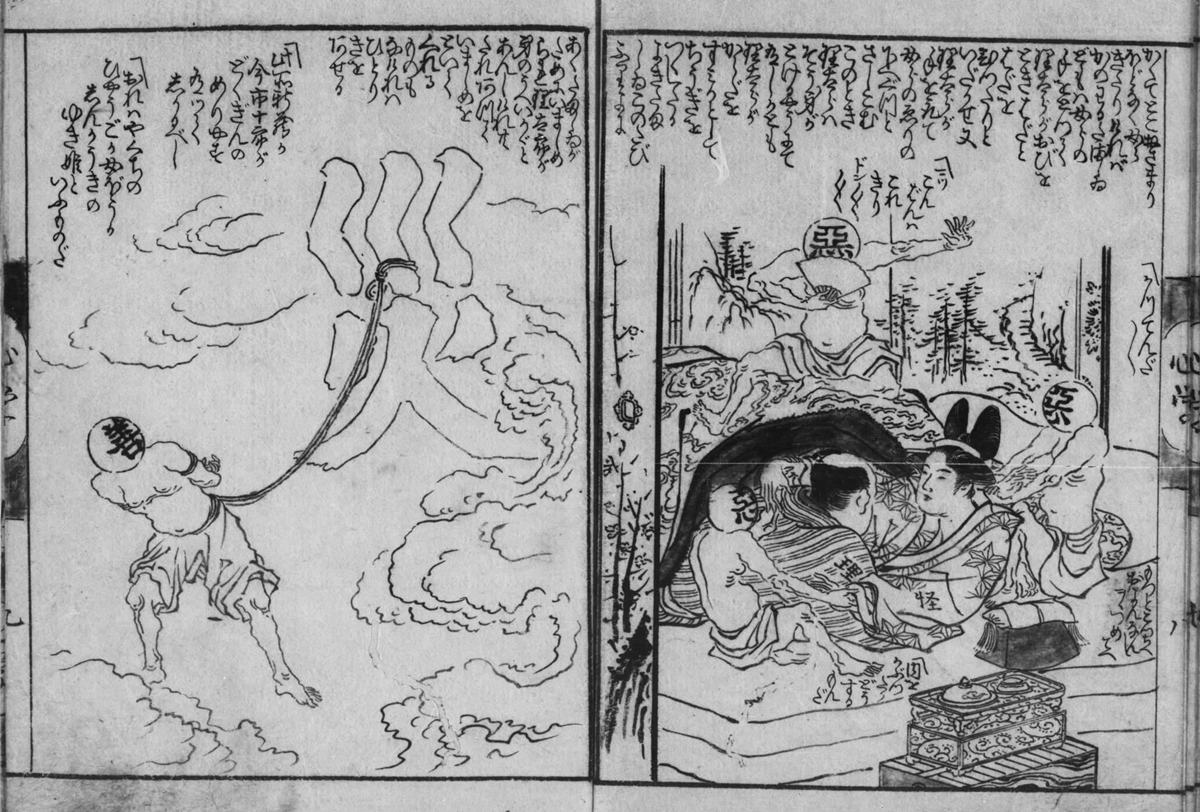

よい魂(善魂)と悪い魂(悪魂)が戦い、善が勝利するという話であり、現在まで伝わる「善玉」「悪玉」はここからきているのだとか。それほど出来の良い作品だそうですぜ。

『善玉悪玉 心學早染草寫本』(東京都立中央図書館所蔵)/出典:国書データベース

蔦重は口をひんまげてそれを見ています。

なんせ越中守の進める道徳政策をエンタメにした、応援企画みてえなもんですからね。

蔦重はそれを借りると、どこかへ向かってゆきます。

そのころ京伝は、扇屋で菊園の前にいました。馴染んでもう三年。月の半分はやってくるってよ。

そりゃもう女房だと扇屋が言い、「毎月のお小遣いも」と菊園が続くと、扇屋は大仰に「そりゃもうおっかさんじゃねえか!」と続ける。

京伝、もうこりゃ、覚悟決めるしかねぇな。

「政演、どこだ! 出てこい! どういうこったい、こりゃあ! こんなふんどし担いで何考えてんだよ!」

そこへ蔦重がやってきて、絡み始めました。

客室を荒らし回って“政演”を追い詰める蔦重。

野暮だね、無粋だね。駿河屋から階段落としでもされりゃいいのによぉ。

蔦重は京伝を捕まえると、こんな面白いものを出されたらみんな真似して、ふんどしを担ぎ出すと荒れ狂っています。うぜぇ! 階段落としだけでなく、桶伏せにでもあっちまえ。

「春町先生に、草葉の陰から雷みてえな屁ひられっぞ!」

またもや死人を持ち出す蔦重。京伝は面白ければいいと反論します。

「面白えことこそ黄表紙で一番大事(でぇじ)じゃねえですかね? ふんどし担いでるとか担いでねえとかよりも! 面白くなけりゃそれこそ黄表紙は先細りになっちまうよ! それこそ春町先生に嵐みてえな屁ひられるってもんじゃねえですかね!」

「何度言やぁわかんだよ! 戯け者はふんどしに抗っていかねえと一つも戯けられねえ世になっちまうんだよ!」

京伝の頭を書物で殴りながら、あくまでも我を通す蔦重。書を以て世を耕すどころじゃねえな。あー、やっぱりこいつ、階段から落としてえわ。

京伝はすっかり醒め切った顔になり、そしてこうだ。

「俺、もう書かねえっす。蔦重さんとこでは一切書かねえっす!」

そりゃそうなるわな。ざまぁみろだよ。

MVP:ていと山東京伝

どこか危うい――そんな蔦重の醜悪さが炸裂した回。

すっかり人相も悪くなっちまいました。

ていと山東京伝が、そんな蔦重を追い詰める様は、『鎌倉殿の13人』最終回における“のえ”と三浦義村を連想させられました。二人がかりで闇堕ち主人公を始末しようとする展開ですね。

さすがに毒を盛るようなことはしないけれど、心理をばっちり破壊するコンビ。

まず、残酷な事を指摘しますと、二人とも蔦重より賢いのです。

そのうえで、こう言えば相手は返せないと手加減しつつ応対しているのがわかる。

ていは「誰の店だと思っているのか?」という奥の手を隠しておりますが、京伝は「じゃあ、もう俺は書かないっす」と切ってしまいましたね。

ざまあみろです。スカッとしました。

ていはジェンダー描写としてみても実に秀逸です。

2024年と2025年の大河ドラマは、主人公の男女のうち、女性が知力において勝り、かつ男性に呆れるという組み合わせです。これはなかなか画期的ではないですか。

しかし、地獄はまだまだ続きますぜ!

『鎌倉殿の13人』最終回では、このコンビだけでなく、主役である北条義時とずっと頑張って歩んできた北条政子が、最終的に義時を始末しました。

この政子に該当するのが喜多川歌麿になりそうな気もします。

秋の風物詩といえば、秋刀魚や紅葉だけでなく、大河ドラマの主人公周辺が破綻に向かうことも、私にとってはあてはまります。

乱世ではないため血飛沫はなくても、そのぶん心理を引きちぎり、破壊する仕掛けは随所に見られます。

今年の大河は味わい深い地獄が待ち受けていそうで、収穫の季節をじっくりと待つこととします。

いやあ、大河ドラマを見る楽しみは、やはりこういう展開ですね。

総評

去年と今年の大河ドラマは、馴染みのない時代のせいか、関連番組が充実しております。

『三ヶ月でマスターする江戸時代』は本当に素晴らしい出来でした。

『べらぼうな笑い 〜黄表紙・江戸の奇想天外物語!』は劇中に登場する黄表紙を案内しております。

そして『写楽のスマホ』も、実によい案内です。おちゃらけ企画のようで、実はヒントが散りばめられております。

まず、写楽の正体から。

能役者の斎藤十郎兵衛説を採用しており、『べらぼう』もそうなることでしょう。

むしろ他の説は強引なこじつけか創作なので、無視して良いかと思います。大河ドラマで採用するのはまずいでしょう。

そしてオチが、ダメプロデューサー蔦重のせいでコケて一発屋になるという展開もまた、大河ドラマ本編で同様になると思えます。その予兆は丁寧に振りまかれておりますよね。

東洲斎写楽売り出し失敗は、今回を見ればもはや確定路線でしょう。

地獄はまだまだこれからです。

写楽の売り出し失敗で、誰も彼もが蔦重に対して完全に呆れ果てる未来が見えてきます。

店が傾いているというのに、売れるわけもない写楽に注ぎ込む蔦重。

その博打の手駒となる店だって、元を辿ればおていさんのもの。蔦重の破滅が当然のこととして思えてきて、私のワクワクが止まらないことは確かです。

実のところ、写楽をやたらと大物扱いするのはちょっと古いトレンドです。

昭和平成の広告代理店がわーっと盛り上げたような歴史ミステリの類ですね。

今どき「本能寺黒幕説」を語られたら、そんな古臭いメディアが盛り上げた話を取り上げるのかと驚きませんか?

実は写楽もそう。そんなに大物扱いされても、正直どう反応したらいいのか、私にはもうわかりません。

故に私は、極力誰とも浮世絵の話はしない。

いちいち「写楽は過大評価だと思うんだよ」とか言い出したら、相手だってウザいでしょう。

それも今年の大河が軽減してくれるかもしれないと思うと、心の底からありがた山でやんす。

『麒麟がくる』に続き、怪しげで歴史や文化にさして興味ないメディアが盛り上げた謬説を糺す使命を、このチームは担っているんですね。

そう先ばしって感謝してしまいましたが、社会への問題提起だって今週も止まりません。

今年は大河ドラマと世相がおそろしいほどに噛み合っておりまして、今はこうです。

「政治家がステマしているんだって? 大河の話かい、現実の話かい?」

いやあ、ためになりますね。

そういう天意ゆえの一致ではなく、狙い済ませた一撃も今週は炸裂していたと思います。

それは「少年の心を永遠に持っていると勘違いした中高年男性の横暴が業界を破壊する」という現象でしょう。

蔦重は聡明さや知識教養の量ではなく、愛嬌と気遣いで世の中を渡っていくタイプ。諸葛亮でなく、劉備系です。

それなのになまじ名があがったものだから、自分自身が力を持っていると誤解しました。

これはあるある現象かつ、ここ数年、テレビ周りも渦巻いていた問題ではないですか。

大御所芸能人や有名人が、自分はまだまだイケてる若いお兄ちゃんだと勘違いして、若い女性を無理矢理誘い出す。悪ノリを通り越したハラスメントをやらかして告発される。そんな悲劇が何度も起きています。

若い頃に夢中だった芸能人がそんなことをやらかして、落ち込んだ方も少なくないでしょう。

蔦重はそれでも、吉原出身であるにもかかわらず色気は抜きにしているから、まだ毒を抑えて見ていられると言えばそうですね。

しかし構造としては一致している。

もう若くもない、愛嬌もなければ柔軟性もない。自分の権力を意識できない。相手がそれに忖度しても気づけない。

そんなことだから、相手の諫言を聞くこともない。相手がついに限界に到達してそうしたら、自分は被害者だと思うようになる。

コンテンツを見抜く感受性も薄れている。

そういうセンスは衰えているのに、インプットを怠ってきたツケが祟り、アウトプットがどうしようもなく陳腐で面白くない。それなのに自覚すらできない。

相手を支配するため露骨に不機嫌な態度をとる「フキハラ」(不機嫌ハラスメント)です。

他責思考のくせに手柄は欲しい。失敗は自分以外の誰かのせい。成功は自分のおかげ。

そんな鬱陶しい激痛おじさんになっているのに、自分を冷静に見つめず、いつまでも若くてアイデアに溢れていて、世の中に挑む精神性があると勘違いしている。

あまりにリアリティがありすぎて、今回は見た後でのたうち回りました。

ついでにいえば、こりゃ何も大河初でもないかもしれませんぜ。

昨年の『光る君へ』の道長も、中盤以降はウザいものがあった。

権力者になっているのに、いつまでもまひろは若い頃の俺を愛してくれると言いたげに物欲しげな目をしていて、本当に嫌でした。

まひろから突き放された場面の絶望感は素晴らしいものがありましたね。

そして思い出すのも嫌なのですが、2023年『どうする家康』です。

ただし、あれはむしろ肯定的。いい歳こいても無責任で重みも何もない家康を全肯定する、嫌な甘えに満ちたドラマでしたね。

2024年と2025年はあの反省を受けて、激痛おじさんを批判的に描いているのではないかとすら思えます。悪霊退散です。

こうした激痛おじさんにありがちな態度は、成熟しないこと。

自分が色々なものを背負っているのだから、それを守るべく大人として振る舞わねばならない。

それがなく、幼稚な願望充足だの、救世主気取りでの無茶ぶりだの。そんな無謀な博打に挑むところがよろしくないのです。

こういうことを書くと「激痛おばさん」はどうかと突っ込まれますよね。

性別というよりもこれは権力の問題です。

世の中はどうしたって男性が出世して権力を持ちやすいので、相対的におじさんが目立つということです。

歴史を見れば激痛おばさんもおりますよ。武則天とか、エカチェリーナ二世とか、西太后とか。大奥にもいたことでしょう。

そうはいっても、女性権力者は男性よりも厳しい目線にさらされますし、無能なら失脚しやすいものでもある。ここであげた女性為政者には、実力と責任感はあります。

さて、蔦重の場合ですが。くどいようですが最後の博打である写楽が失敗するので、ある意味安心感を持って見ていられますね。

やはり歴史劇とはこうでないと。

あわせて読みたい関連記事

-

善玉・悪玉の由来である山東京伝『心学早染草』は今読んでもニヤニヤしてまう

続きを見る

-

『べらぼう』古川雄大が演じる山東京伝は粋でモテモテの江戸っ子文人だった

続きを見る

-

『べらぼう』主人公・蔦屋重三郎~史実はどんな人物でいかなる実績があったのか

続きを見る

-

『べらぼう』恋川春町の最期は自害だった?生真面目な武士作家が追い込まれた理由

続きを見る

【参考】

べらぼう公式サイト