天正五年(1577年)12月10日。

織田信長は三河の吉良(愛知県西尾市)で鷹狩をするため、安土を出発しました。

吉良とは、あの吉良上野介義央と縁の深い土地柄で、『信長公記』では以前にも一度、この地で鷹狩をした記録が残されています。

-

信長が吉良で鷹狩したのは天皇へ鶴を献上するため?|信長公記第142話

続きを見る

※左から(すべて黄色)安土城・佐和山城・岐阜城・清州城と来て、紫色が吉良

秀吉に褒美を与えよ

鷹狩に向かう信長はことのほか上機嫌でした。

かなり過酷な運動になるはずですが、信長にとっては現代のゴルフ感覚だったんですかね。

-

信長も家康も世界も熱中した鷹狩の歴史~日本最古の記録は仁徳天皇時代だった

続きを見る

というのはさておき、なぜ信長の機嫌が良かったのかと申しますと、このころ羽柴秀吉(豊臣秀吉)の播磨攻略が首尾よく進んでおり、

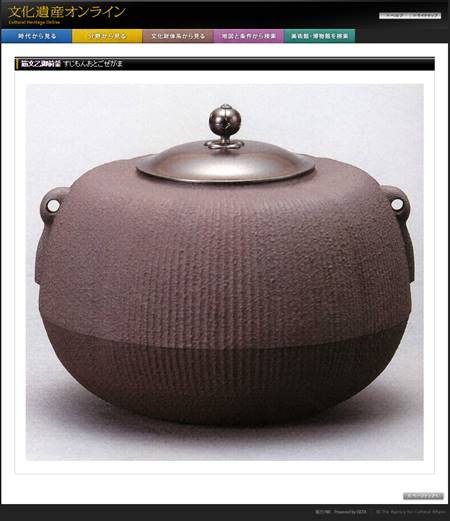

「秀吉が帰ったら、この乙御前(おとごぜ)の釜を褒美として渡すように」

と言付け、それから吉良へと出かけているのです。

「乙御前の釜」というのは固有名詞ではなく、「乙御前」という「形状」を指します。

全体的にふっくらとした形の釜で、下に向かって広がった形状の「尻張釜」や、浅く広い「平釜」と比較するとわかりやすいでしょうか。

筋文乙御前釜/文化遺産オンライン

「布団釜」という、平釜と乙御前の中間のような形もあります。

茶道の大家・千利休が平釜を好まなかったため、この時代の茶釜はふっくらした形状のものが流行ったようですね。

少々余談になりますが、利休は茶釜に限らず、”ふっくらした形””や”黒色の茶道具”を好んでいたと思われます。「利休好み」とされる名物に、そうした特徴のものが多いからです。

後々かの有名な”黄金の茶室”を作った秀吉と比べると、趣味のベクトルが真逆に近かったであろうことがうかがえますね。

-

豊臣秀吉の生涯|足軽から天下人へ驚愕の出世 62年の事績を史実で辿る

続きを見る

信長はというと、茶道具や芸術品については自分の好みではなく、

「名物と呼ばれており、世間的に価値が高いと認められているかどうか」

を重んじていた節があります。

秀吉や利休とはまた違った視点が感じられます。

モノひとつからしても、それぞれの価値観がうかがえて興味深いですね。

この日の獲物は雁や鶴

閑話休題。

この日、信長は佐和山に泊まりました。

垂井を経由して12日に岐阜に到着し、翌日は滞在しています。

年末には織田信忠が安土へ行き、そのまま正月を迎えています。

-

織田信忠の生涯|なぜ信長の嫡男は本能寺の変で自害せざるを得なかったのか

続きを見る

この岐阜滞在のときに、出発の日時やその準備に関する指図などをしたのかもしれません。

14日に信長は清洲に到着し、15日に吉良で鷹狩を行いました。

この日の獲物は雁や鶴が多かったとあります。

後の節によると、生け捕りにした鶴も複数いたようで、この点は次々回に登場します。

19日に岐阜へ帰還しましたが、その道中で過失を犯した者を信長が手討ちにしたとか。

手討ちになった者の名前も、それ以外の情報が全く書かれておらず……一体、何があったのでしょう。

20日も岐阜に滞在していたようで、安土へ帰ったのは21日のことでした。

「初花」の茶入や「松花」の茶壺など

そして話は『信長公記』巻十のラスト、天正五年(1577年)暮れへと向かいます。

大晦日も近い12月28日。

信忠が岐阜から安土へ参上し、丹羽長秀の屋敷を宿所としました。

-

織田信忠の生涯|なぜ信長の嫡男は本能寺の変で自害せざるを得なかったのか

続きを見る

-

丹羽長秀の生涯|織田家に欠かせない重臣は「米五郎左」と呼ばれ安土城も普請

続きを見る

信長は寺田善右衛門という者を使者として、信忠へ名物の数々を贈ります。

「初花」の茶入

「松花」の茶壺

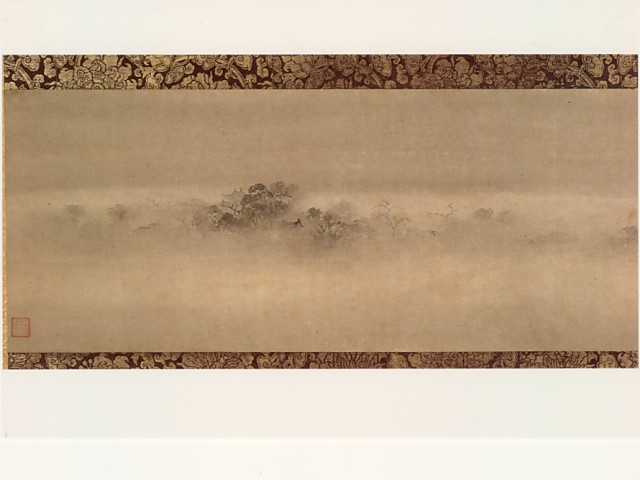

「平沙落雁図(へいさらくがんず)」(絵画)

「竹の子」の花入れ

釜を吊る鎖

藤波某旧蔵の釜

曲直瀬道三旧蔵の茶碗

内赤の盆

茶道具、及び床の間などに飾る芸術品といったところですね。

平沙落雁図は中国の画家・牧谿(もっけい)作といわれている名画です。

元は足利将軍家に伝来したものでしたが、松永久秀の手に渡り、その後信長が手に入れたと考えられています。

曲直瀬道三は、当時の名医として知られた人物。

-

戦国時代の名医・曲直瀬道三~信長・元就・正親町天皇などを診察した医師の生涯

続きを見る

正親町天皇や毛利元就を診察したこともあり、皇族や公家・武家との交際手段として茶道も嗜んでいたようです。

※続きは【次のページへ】をclick!