松平定信による規制の嵐が吹き荒れ、蔦屋重三郎に「身上半減」の処分が下された寛政3年(1791年)。

後に、妖艶な美人画で一世を風靡する絵師が生まれました。

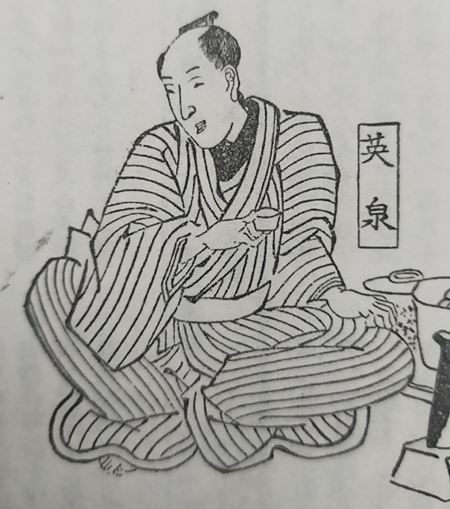

その名も渓斎英泉(けいさい えいせん)。

彼の生誕当時は喜多川歌麿による美人画が大流行していた頃ですが、この英泉は後に退廃的なエロスを極めた画風で江戸っ子を魅了。

しかも自ら娼家の経営に乗り出すほどでしたので、のめり込み方が尋常ではありません。

一方で、絵師としての実力は個性派。武士出身であり、デッサン力に難ありとも当時から指摘されておりました。

ところが、彼の美人画は唯一無二、退廃的な個性がある。

鈴木春信のような清楚さはない。

鳥居清長や鳥文斎栄之のスラリとした八頭身美女とはまるでちがう、猫背猪首のプロポーション。

喜多川歌麿の美人画にある可憐さとは対極にある、生々しく挑むような目つき。

歌川国芳の健康美とは違う、しどけなさ。

全く受け付けない人もいる一方では、彼の美人画でなければそそられないという熱心なファンも生み出したのです。

現在では「広重ブルー」と称される最初に「ベロ藍」(ベルリン藍)を最初に用いたのも実は彼。浮世絵の歴史に大きな影響を与えた一人です。

そんな英泉は師事した菊川英山のみならず、葛飾北斎とも親しい関係です。

そのためか葛飾一門周辺作品に顔を見せることが多いもの。特に葛飾応為とは深い関係があるとする作品もあります。

長澤まさみさん主演の映画『おーい、応為』においても、葛飾応為の友人として、King & Princeの髙橋海人さんが演じております。

ただ、こうした作品では、英泉が放つ濃厚なエロスは抑制されているとは思えます。そのままでは刺激が強すぎるのかもしれません。

では一体、渓斎英泉とはどんな絵師だったのか?

渓斎英泉像(歌川国芳画)/wikipediaより引用

大河ドラマ『べらぼう』に登場する絵師たちに負けず劣らず個性的。浮世絵師の中でも妖艶さな作風で知られる、その生涯を振り返ります。

武士が副業・転職をする幕末前夜

寛政3年(1791年)、江戸市中は星ヶ岡在住の下級武士・政兵衛茂晴に男子が生まれました。

後の渓斎英泉――。

当初の名は池田義信であり、以降、善次郎、里介と名乗っています。

生家は貧しく、しかも6歳で実母を失ってしまうという不幸にも遭いました。

大河ドラマ『べらぼう』でも描かれていたように、当時の武士は貧乏そのもの。

内職や副業に手を出す者は少なくなく、絵や文章が得意な武士であれば戯作者などで食い扶持を稼ぐこともありました。

『べらぼう』では下級武士の大田南畝がその好例でしょう。

鳥文斎栄之が描いた大田南畝/wikipediaより引用

封建社会において職業選択の自由はないようで抜け道がある。18世紀末の江戸後期ともなれば、時代はもう変わっていたんですね。

それにしても、なぜ武士が副業などをしなければならなかったのか?というとドラマでも説明があったように原因は俸禄(米という給料)にあります。

彼らの俸禄は家柄で決まる。

俸禄の高さと能力は必ずしも一致せず、家柄が良いというだけでやる気がないボンボンは、日がな一日趣味を極めて過ごすこともできました。

一方、身分が低くともやる気や能力があれば、いくつも仕事を任せられたりするけれど、その成果が俸禄に結びつくわけでもない。

本業で稼ぐのは無理である以上、絵師や書き手として一発当ててやろう!という武士が出てきてもおかしくありません。

絵師で言えば歌川広重も下級武士の出身であり、渓斎英泉もまたそうでした。

菊川英山の下で文人として生きていく

渓斎英泉は幼い頃から絵が得意だったのか。

12歳から狩野典信の弟子という狩野白桂斎に絵を習っていました。

一方、武士としての仕事は、15歳で元服し、安房国北条藩・水野忠韶(ただてる)の江戸屋敷に仕官を果たすも、適性がなかったのでしょう。

わずか17歳で喧嘩沙汰を起こしたか、あるいは讒言されたか……職場の人間関係により、浪人となってしまいます。

そこで英泉は伝手を頼り、狂言作者見習いとして、糊口を凌いでいましたが、20歳で父と継母を失うともはや猶予はありません。

より適性のある画才を生かすべく、援助も断り、己の道を歩むほかなくなります。

菊川英二の元へ転がりこみ、その子である菊川英山の下で文人として生きていくことを決意。

英山は英泉の4歳上であり、兄のような年頃でした。

かくして武士の子として生まれた善次郎が、絵師・渓斎英泉として世に浮世絵を送り出せるようになったのも、前述の通り、当時の身分制度が緩んでいたからこそ。

歴史の授業では「士農工商」が絶対のような印象を与えられるものでしたが、実情は異なります。

-

実は結構ユルい「士農工商」の身分制度~江戸時代の農民や町人は武士になれた?

続きを見る

出身階層がどこであろうと、本人のやる気と特性、交渉次第で絵師に弟子入りできます。

武士以外の例を挙げると浮世絵師・魚屋北渓(ととや ほっけい)の場合、名前の通り前職は魚屋でした。

「ベロ藍」を浮世絵で最初に使用

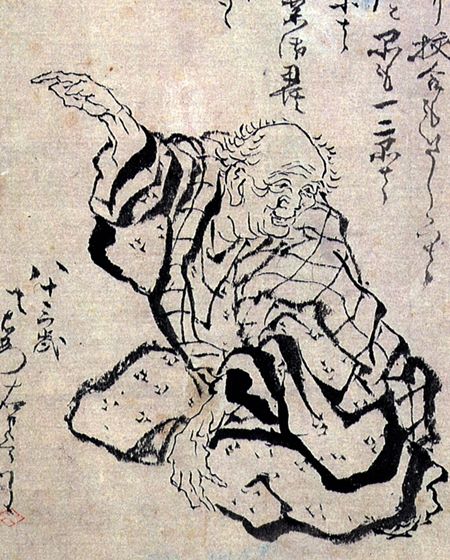

絵師となった渓斎英泉は、葛飾北斎のもとにも出入りしました。

後に北斎から号「可候」を譲られており、こうした交流が、浮世絵の歴史に大きな展開をもたらします。

葛飾北斎82歳のときの自画像/wikipediaより引用

浮世絵で青となる顔料は、以下のものがあげられます。

露草:日本最古ともいえる青系顔料。色の定着が弱く、褪色しやすい。喜多川歌麿の作品に残る露草顔料は、奇跡とされる。それほど繊細で弱い

藍色:安定感があるけれど高級

浮世絵は幕府の規制もあって、蕎麦一杯の値段で買えるものとされています。

青を大胆に用いるのは予算からして難しい。

しかし文政年間後期(1820年後半)、海を超えて「ペルシアン・ブルー」という化学塗料が輸入されました。

ベルリンで開発されたものが、ヨーロッパ、そして清を超えて到達し、日本では「ベロ藍」(ベロリン藍)と呼ばれるようになります。

既に平賀源内が紹介していたけれど、大量に輸入されたのはこの頃から。

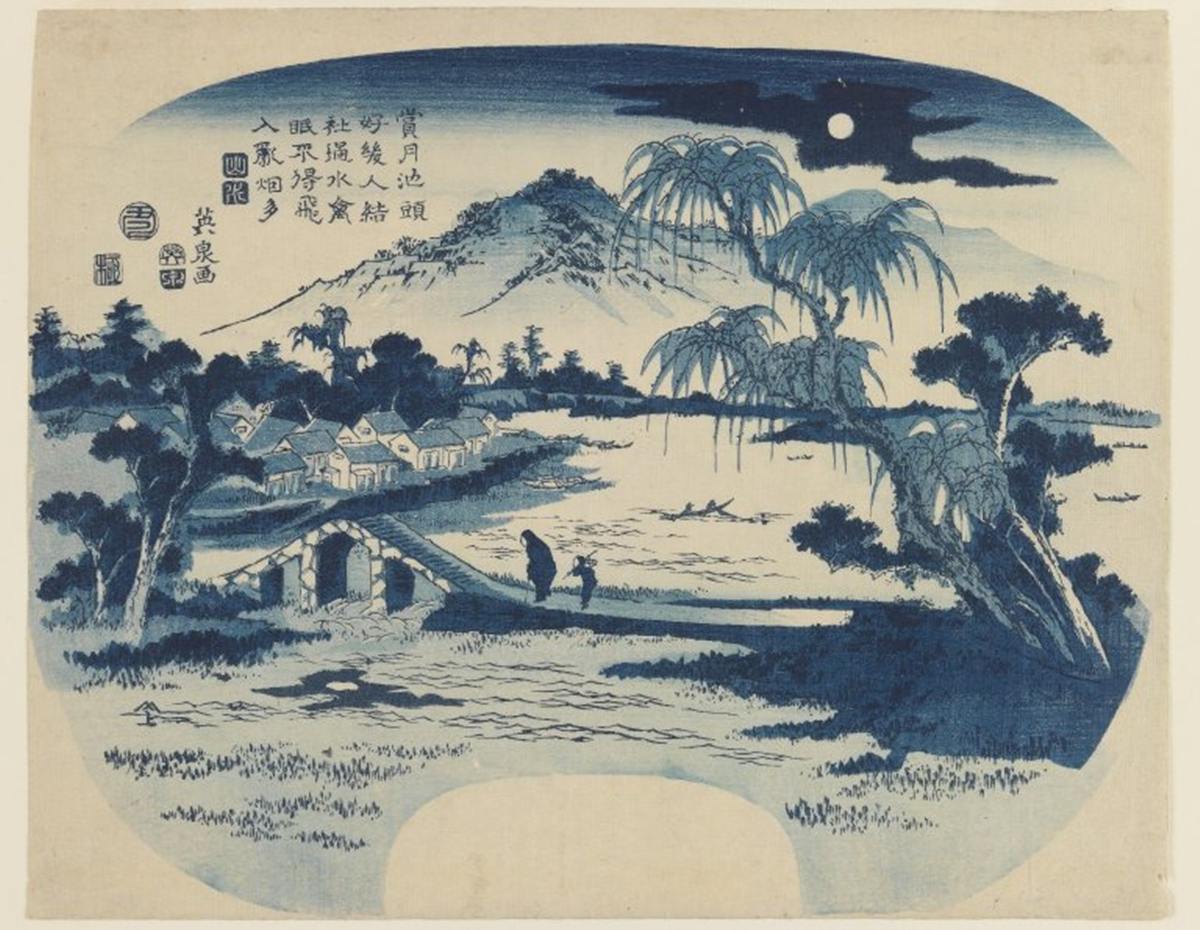

これを渓斎英泉が【団扇絵】に用いました。

藍摺の団扇絵(渓斎英泉作)/wikipediaより引用

英泉の作品は大半が美人画です。

青色一色で描かれた美女は、幻か、幽霊のようで、実に幻想的。

こうした青のみで描く作品は【藍摺絵】と呼ばれ、その始祖が渓斎英泉でした。

渓斎英泉の藍摺美人画/wikipediaより引用

それを見て英泉と親しい葛飾北斎が『こいつは使えるな!』と思いついても何らおかしくないでしょう。

当時の浮世絵は、後発ジャンルとなる【風景画】が葛飾北斎と歌川広重によって確立されてゆく時代です。

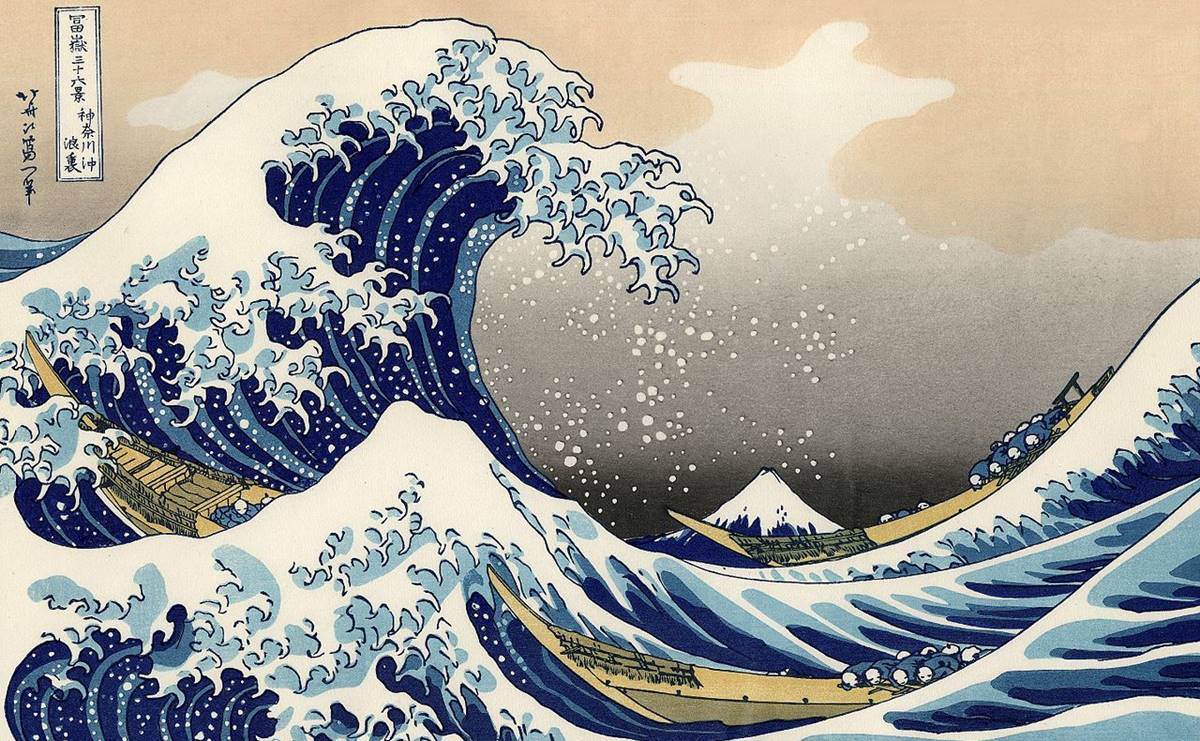

葛飾北斎『富嶽三十六景神奈川沖浪裏』/wikipediaより引用

空も、水も、青がなければ描けない――ベロ藍あっての風景画であり、その色を先駆けて用いていた英泉は、浮世絵師を変える役割を果たしていたと言える。

広重が多用したため今日では「広重ブルー」と呼ばれますが、パイオニアは渓斎英泉なのです。

こうして絵画史に事績を残すだけでなく、彼は妖艶な画風の美人画、一言でいえばエロスに対して、尋常ではないのめり込みを見せました。

※続きは【次のページへ】をclick!