こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

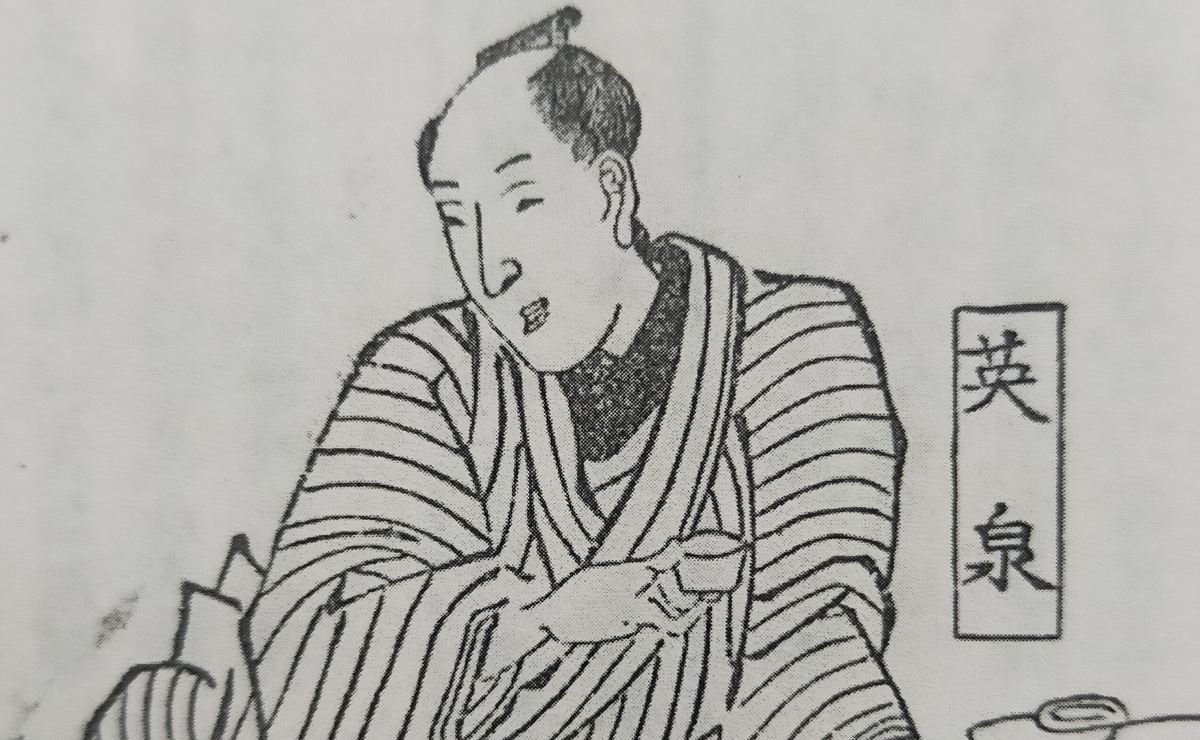

【渓斎英泉の生涯】

をクリックお願いします。

淫乱斎:エロスを極めるべし

浮世絵師はじめ、文人の号は作者の気風や志が込められています。

この点、渓斎英泉は雄弁です。

なんせ「淫乱斎」はじめ、いかに自分がエログロか?というのを誇示する号を名乗っているのです。

しかも娼家の経営にまで乗り出しています。

前述の通り、武士出身の戯作者や浮世絵師がいるのがこの時代ですが、正面切ってこうも押し出す渓斎英泉は異色でした。

浮世絵にも、現代の18禁のようなゾーニングはあります。隠れて別ペンネームで流通させることは今も昔も同じです。

まず、ソフトポルノとしての【あぶな絵】。

「おっとあぶねえ!」

そう言いたくなるような絵ということでしょう。現代でも通じる言い方ならば「チラリズム」ですね。

裾をはだけていたり、まくれあがっていたり。あるいはうっかり入浴や着替えが見えてしまう。

見えるか? 見えないか?

そうニヤニヤしながら見てしまうようなジャンルをさします。

見えるか見えないかどころではなく、性的な行為やプライベートゾーンをじっくり描く――【春画】【枕絵】【艶本】などなど、呼び名は多数ありますが、要するに現在ならばR18ですね。

従来の美人画とは一線を画す情欲

渓斎英泉は22歳のとき『絵本三世相』で艶本デビューをして以来、着々と作品を発表し続けました。

R18であろうがなかろうが、情欲が滲むような画風が持ち味。

絵も描ける。文も書ける。その才能をエロスに注ぎ込んだことこそが真髄です。

「英泉の絵がエロくねえなんて、ありえねェんだよなァ」

江戸っ子としてはそんなところでしょうか。

彼自身だけでなく、版元も、江戸っ子も、もはや可憐な【美人画】では満足できなかったのだと思います。

師の菊川英山は愛くるしい清楚な美人を描きました。

『風流狐拳』菊川英山画/wikipediaより引用

美人画のパイオニアともいえる鈴木春信は、繊細で細身、可憐な美少女。

『雨夜の宮詣 笠森おせん』鈴木春信画/wikipediaより引用

鳥居清長は八頭身、スレンダー、手足が伸びやかな美人ですね。

『雛形若菜の初模様 大文字屋内まいずみ』鳥居清長画/wikipediaより引用

喜多川歌麿は庶民的なアイドル路線で、時に生々しくリアリティのある美人、【大首絵】というバストアップが得意です。

『ポッピンを吹く娘』喜多川歌麿/wikipediaより引用

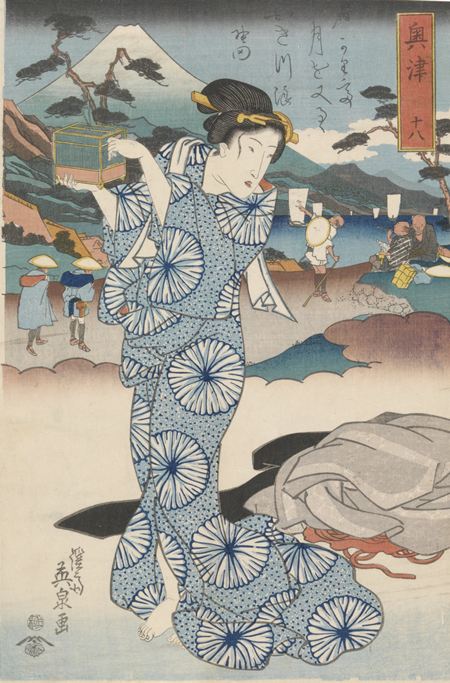

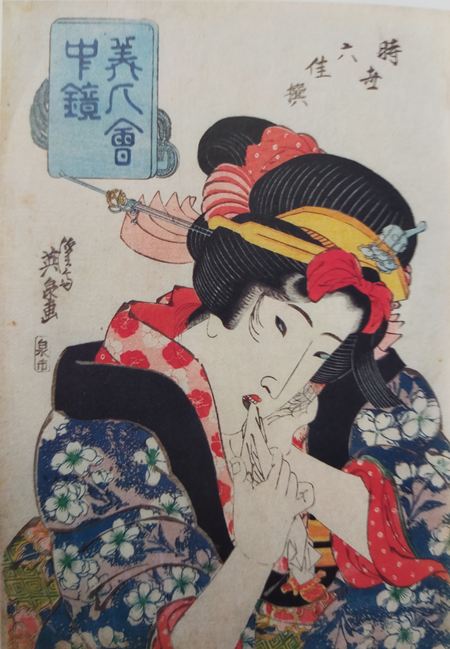

英泉の“美人画”は、こうした路線から逸脱。

当時の他の絵師も同傾向が見られる「猫背猪首」が英泉の作品では際立っています。

スタイルはスラリとしておらず、不恰好で顔がやたらと大きい。

挑むように釣り上がった目、情欲を訴えるかのように突き出し気味の唇。

『美人東海道 奥津 十八』渓斎英泉画/wikipediaより引用

この美女は何を訴えているのか?

そう息を呑み、引き込まれてしまう、そんな凄まじさのある【美人画】が確立されたのです。

英泉は全身像も、バストアップの【大首絵】も手掛けています。

『美人会中鏡 時世六佳撰』渓斎英泉画/wikipediaより引用

幕末前夜のこの時代、江戸の街をゆきかう女性像も変貌してゆきました。

着物の色から彩度が落ち、茶、紺、鼠など、渋いものが流行りとなってゆき、雄々しい気風が女性にまで広まっていたのです。

勇み肌。

伝法。

粋。

そんな挑むような女性像が、英泉の作品には反映されているように思えます。

鈴木春信の描いた、甘ったるく、儚い美人像から遠く離れた姿は、時代を反映していたのですね。

一筆庵可候として生きる晩年

渓斎英泉は、型破りでアウトロー要素の強い絵師です。

多くの浮世絵師が艶本の挿絵や春画を手掛けてきたことは周知の事実。

とはいえ、ここまえ爛れた情欲を目一杯押し出してくる絵師は、他にはそうそういないでしょう。

エログロが個性。それでこそ淫乱斎である。渓斎英泉の個性である。

とはいえ、彼の才能の幅はそれだけではありません。

幕末後期の浮世絵師らしく、当時の新ジャンルにも関わっていました。

先にも触れましたように、葛飾北斎と歌川広重のヒット以来、定番と化した【風景画】【名所絵】が渓斎英泉に持ち込まれており、数は多くなくとも手掛けております。

三代目歌川豊国による歌川広重の死絵/wikipediaより引用

天保6年(1835年)『木曽街道六十九次』がその一例。

ただし英泉は途中で手を引き、後は広重が引き受けました。

幕末前夜に一世を風靡したベストセラー、曲亭馬琴『南総里見八犬伝』の挿絵も、北斎の娘婿である柳川重信らと共に渓斎英泉も描いています。

曲亭馬琴(滝沢馬琴)/国立国会図書館蔵

しかし、そんな絵師としての英泉は、水野忠邦の【天保の改革】に立ち向かうことはありませんでした。

彼は引き際をわきまえた文人だったといえます。

画業は門人に任せ、文人の一筆庵可候(いっぴつあんかこう)として、滑稽本や合巻の執筆業に専念したのです。

そしてペリーの黒船来航よりさかのぼること5年、嘉永元年(1848年)7月22日に逝去。

還暦の手前である齢59でした。

武士でありながら、エロスに生きた渓斎英泉――。

身分制度を嘲笑うような彼の生き方は、来るべき新時代を予見していたように思えてなりません。

あわせて読みたい関連記事

-

葛飾北斎の何がそんなに凄いのか 規格外の絵師 尋常ならざる事績を比較考察する

続きを見る

-

家事はせず酒タバコを好み気が強い 葛飾応為(北斎の娘)は最高の女浮世絵師だ!

続きを見る

-

元御家人の地味な絵師だった歌川広重が世界のヒロシゲブルーになるまでの軌跡

続きを見る

-

曲亭馬琴は頑固で偏屈 嫌われ者 そして江戸随一の大作家で日本エンタメの祖なり

続きを見る

参考文献

- 小林忠(監修)『浮世絵師列伝(別冊太陽 スペシャル)』(平凡社, 2005年12月, ISBN-13: 978-4582944938)

出版社: 平凡社(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ - 深光富士男『面白いほどよくわかる 浮世絵入門』(河出書房新社, 2019年8月6日, ISBN-13: 978-4309256405)

出版社: 河出書房新社(公式商品ページ) |

Amazon: 商品ページ