こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【光秀最期の11日間】

をクリックお願いします。

4日 光秀、安土城占拠

光秀は、6月4日には安土城を占拠していました。

前述の通り2日の時点で城は無防備な状態でしたので、信長肝いりの名城をあっさり入手できたのです。

『太閤記』などではこのとき、光秀が安土城の宝物や名物などを部下に配ったとしています。

ほぼ同時に山崎城へ逃げていた山崎片家が明智方に降り、佐和山城へ移りました。

この頃の佐和山城主は丹羽長秀でしたが、長秀は四国攻めのため大坂にいたのでこちらもガラ空き同然、大した戦闘にはならなかったようです。

また、秀吉の居城・長浜城には光秀の重臣・斎藤利三が入ったとする説もあります。

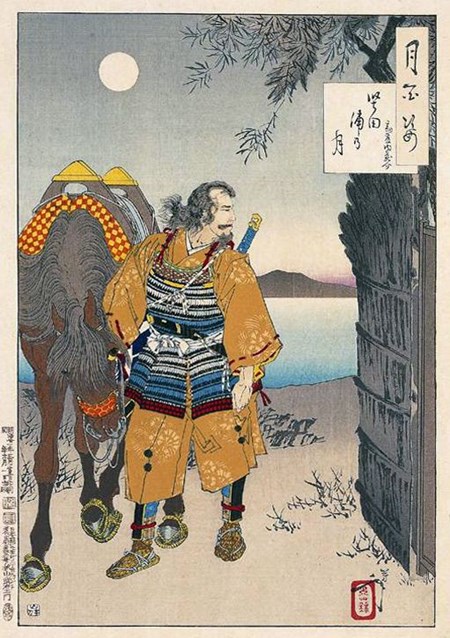

斎藤利三

この辺の「誰がどの城に入ったか」は記録によってまちまちで、

佐和山城:荒木山城守

長浜城:阿閉氏

という説もあります。

さらに同じ頃、若狭守護の武田元明や京極高次が光秀に降ったとも。

5日 興福寺釈迦院からお祝いが届く

耳が早いのは安土や京都の人々、そして秀吉だけではありません。

奈良の大寺院たちもそうでした。

6月5日、安土にいた光秀のもとへ、興福寺釈迦院から武運長久などを記した文書と絹500疋(ひき・布の単位)が届けられています。

つまり、これまでの間に本能寺の変の顛末と光秀の居所が奈良にまで知られていたことになるわけです。

驚くべき情報収集能力ですね……。

ちなみにこの日、大坂では光秀の娘婿かつ信長の甥である津田信澄が本能寺の変の関与を疑われ、織田信孝と丹羽長秀に殺されていました。

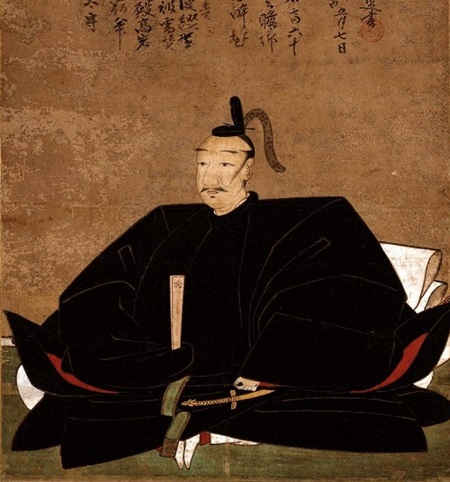

織田信孝(左)と丹羽長秀/wikipediaより引用

本当に関与していたら3日間も大坂で大人しくしていないと思うのですが……混乱極まる状況だから仕方ありませんね。

事の顛末は、少なくとも6月5日までには近畿の大部分に知られていたと見てよさそうです。

本能寺から安土城までは現代の道路でだいたい60km前後。

同じく興福寺まではおよそ55km。

堺市までは66km程度。

単純に考えて半径70~80kmくらいの範囲には伝わっていたのでしょう。

なお、この距離感ですと、西は神戸市、北は小浜市あたりとなり、秀吉や柴田勝家らの動きをみても、この範囲は妥当かと思われます。

また、筒井順慶の兵が同じく5日には明智方へ接触しようとしていたようです。

筒井順慶/wikipediaより引用

4日には光秀から順慶へ連絡が届いており、以前からの親交もあったため、協力するつもりだったのかもしれません。

しかし順慶の兵はこの後、京都へ向かったり大和へ戻ったり、どっちつかずな動きをし、最終的には有名な「洞ヶ峠を決め込む」状況になりました。

実際に洞ヶ峠には居なかったようですが、順慶が日和見した可能性は高いですね。

6~7日 安土の光秀に正親町天皇の勅使

6日には、ときの帝である正親町天皇が光秀と親しい吉田兼見(従三位)を勅使とし、安土へ向かわせました。

兼見が天皇から預かった内容は以下の通り。

「京都市内が平穏に済むよう、光秀から触れ書きを出すように」

治安維持を求められたわけですが、かつて信長に要求したこととほぼ同じであり、テンプレ対応のような気がしないでもありません。

まあ、過剰に反応して圧力をかけられたり、火種になったりしてもまずいですしね……。

これに対し光秀も無難に返事をしています。

「勅使を遣わしていただきかたじけなく存じます。誠仁親王がご無事で何より。上洛して帝に直接御礼を申し上げます」

兼見は8日に帰京し、返答を正親町天皇に伝えたと思われます。

ちなみにこの頃も蒲生賢秀と蒲生氏郷の父子は光秀になびかず、日野城に籠もっていました。

蒲生氏郷/wikipediaより引用

蒲生父子は4日には【神君伊賀越え】中の徳川家康と連絡を取っていたようなので、徳川家と歩調を合わせようと考えたのかもしれません。

それにしても、どうやって連絡を取るキッカケを得たのか、不思議です。

直前にどこかの町で蒲生氏からの使者が家康一行を見つけたのか。

あるいは、どこかの道か町で家康一行を見かけた織田家臣の誰かが蒲生氏へ報告したとか……。

説によっては、家康一行が伊勢や大浜を通ったともあるので、誰かの目に触れていた可能性もゼロではないでしょう。

伊賀越えのルートについては現代でも意見が分かれていますが、家康は5日の早朝に三河へ着いたとされています。

※上記のルートは『主従わずか数十人 苦難の伊賀越え 歴史群像(著:桐野作人)』参照(→amazon)

また、このころ信長の次男である織田信雄が伊賀から近江へ移り、蒲生氏と合流を試みていたといいます。

これは私見ですが、おそらくこのあたりから光秀に味方する人が減っていったのではないでしょうか。

北陸では、6日夜に柴田勝家が本能寺の変を知り、退却を始めていました。

ただし、上杉勢だけでなく北陸の一向一揆を警戒したためでしょう、柴田軍は素早い行軍をできません。

この遅れにより勝家は山崎の戦いに間に合わず、織田家の主権争いで後手後手にまわることになります。

8~9日 光秀、京都へ戻る

光秀は、蒲生氏についてはひとまず後回しとし、6月8日には京都へ向かったようです。

まとまった兵を持っていた織田信孝と丹羽長秀らへの警戒を優先したと思われます。

9日には公家のお偉いさんたちや京の町人たちが光秀を出迎えたとされ、なんというか、ずっと武家に蹂躙されてきた人々の悲哀がうかがえます。

光秀は兼見を通して正親町天皇と誠仁親王に銀を献上。

正親町天皇/wikipediaより引用

天皇からはお礼とともに改めて「京都をきっちりと統治するように」と命じられました。

また、この日の光秀は娘・細川ガラシャの嫁ぎ先である細川家へ手紙を書いています。

宛先は細川藤孝です。

光秀旧知の仲であり、おそらく「必ず味方になってくれる」と思っていたであろう相手です。

しかし6月9日付けの手紙からすると、藤孝はどうも光秀からの使者に対してガン無視に近い扱いをしたようで……。

例によって意訳しつつ抜粋しますと、以下のような手紙でした。

「ぜひ(細川家には)私へ味方してほしい」

「摂津を差し上げたいと思っているが、但馬・若狭もということならそれでもいい」

「私の行動は婿の忠興らを引き上げてやりたいと思ったからであって、他意はない」

「これから50日から100日くらいの間に近畿を平定し、その後は息子の十五郎や忠興殿に譲って、私は隠居する」

光秀、よほど焦って書いたのでしょうか。なんだか妙に言い訳くさいですよね。

手紙を貰った側の心を揺さぶる内容ではないというかなんというか……。

こういった謀反の場合、親類を味方につけるのは最優先事項であり、事を起こす前に確定させておくべきと思うのですが……本当に根回しをしていなかったことがうかがえます。

実は細川父子は、6月3日の時点で本能寺の変が起きたことを知っていました。

細川藤孝(細川幽斎)と細川忠興(右)/wikipediaより引用

当時の細川軍は忠興の居城・宮津城(宮津市)を出発して備中へ向かっていたのですが、愛宕山の幸朝という僧侶が変を知らせてくれたのだそうです。

光秀と親しかった藤孝は、一報を聞いてすぐに出家を決意。

息子の忠興も「親類とはいえ謀反人に味方するなどとんでもない!」と今後の方針を定めていました。

その後で何を言われようとも、光秀に味方する気にはならなかったでしょう。

9日に手紙を持ってきた使者は沼田光友という人だったのですが、忠興は激怒してその首を刎ねようとしたぐらい。さすがは「天下一気の短い人物」といわれる人物ですね……。

ちなみに忠興は昔、光秀と共に戦に出たとき「降伏してくる者をむやみに殺してはならない」とたしなめられたこともあります。

忠興は「やっぱりあの舅の言うことなど聞かなくてよかった」と思ったかもしれません。

ここで光秀が京滞在中にやったことをまとめておきましょう。

・朝廷へ多額の金を献上

・五山をはじめ大徳寺や妙心寺にこれまた多額の銀を寄付

・瀬田大橋を修復

・洛中市民の税を免じる

お金に絡むことが多いですよね。

地獄の沙汰もなんとやら、というやつでしょうか。

しかし、カネなんかより大事な味方となる武将や軍が一向に増えてないというか……その間にも秀吉軍はジワジワと迫ってきています。

光秀に知れ渡るのは一体いつのことだったのでしょう?

※続きは【次のページへ】をclick!