1582年7月2日(天正10年6月13日)は明智光秀の命日とされる日です。

本能寺の変で主君の織田信長を死に追いやった。

しかも当時の織田家当主だった信長嫡男の織田信忠まで討ち取り、下剋上としては大成功――と言いたいところですが、その後ほどなくして光秀は死に追いやられます。

毛利と対峙していたはずの羽柴秀吉(豊臣秀吉)が【中国大返し】で京都まで進軍し、山崎の戦いで明智軍は惨敗となったのです。

せっかく本能寺の変を成功させたのに、いったい光秀はそれまで何をしていたのか?

自身の天下を固めるためどんな判断をくだし、どんな行動を取ったのか?

本記事では、本能寺の変が起こしてから亡くなるまで、光秀最期の11日間に注目してみました。

明智光秀/wikipediaより引用

本能寺の変当日

本能寺の変が起きたのは、天正十年6月2日(1582年6月21日)の未明。

信長の命令で、毛利と対峙している秀吉を助太刀にいく予定だった光秀は、1万3000の兵を引き連れ、突如、京都の市中へと行き先を変えました。

なぜ謀反を起こしたのか?

その考察はあまりにも諸説多いため、以下の記事に譲りまして。

-

本能寺の変|なぜ光秀は信長を裏切ったのか 諸説検証で浮かぶ有力説とは

続きを見る

ドラマ等では光秀が勇ましく「敵は本能寺にあり!」と告げ、軍配やらを振るイメージがありますね。

近年では「実際の指揮は斎藤利三と明智秀満が行い、光秀は鳥羽にいたのではないか」なんて説もあります。

その検証は今後の研究を待つとしまして、いざ信長を自刃に追いやったとされる明智軍は、その後、当時の織田家当主・織田信忠も襲撃して二条御所で自刃させました。

『信長公記』によれば、朝8時には信長と信忠の死亡がほぼ確実視されていたようです。

織田信長(左)と織田信忠/wikipediaより引用

光秀は、逃げ延びた信長や信忠の家臣がいないか、京の町家を探すよう命じ、次に近江方面から織田家の誰かが攻め上ってくると考えたようで、まず勢田へ向かいました。

そして勢田城主・山岡景隆に「こちらに協力せよ」と呼びかけます。

しかし、永禄十一年(1568年)の上洛戦以降、信長に従っていた景隆は「信長公の御恩を思えば協力などできぬ」と断り、勢田の大橋を落として城にも火をかけ、退去しました。

これにより光秀は、すぐに安土へ向かうことができず、橋の再建と守備に必要な兵を残し、自身は本拠の坂本城へ戻りました。

以下の地図をご覧のとおり瀬田城は瀬田川の辺に立つ要衝ともいえ、そこから坂本城までは徒歩で約3時間の距離となります。

小早川隆景へ手紙を書く

本能寺の変を起こした6月2日付けで、光秀は小早川隆景宛に手紙を書いています。

小早川隆景/wikipediaより引用

かいつまんで意訳すると以下の通り。

「羽柴筑前守が備中で乱暴をしている件、将軍の御旗を掲げて毛利一門が対人しているとのこと、誠に忠烈の至りであり、末世にまで語り伝えるべきことでしょう」

「この度、私は本能寺において信長父子を誅し、本懐を達しました」

「この件、毛利輝元様によろしくお伝え下さい」

文面からして、毛利軍と協力して秀吉を討とうとしていたように見えますね。

しかしこの手紙が隆景のもとへ届く前に、秀吉は【中国大返し】を始め、京都へ進んでいる最中でしたので、光秀のアテは完全に外れることになりました。

秀吉による神業のように描かれがちな中国大返しについては、近年「通常の進軍だったよね」という指摘もあり、その詳細は以下の記事をご確認いただければ幸いです。

-

信長の弟・織田信勝を斬ったのは柴田勝家なのか?史実から見る豊臣兄弟

続きを見る

2日午前 安土に事の顛末が知らされ

光秀が山岡景隆に拒絶されていたのとほぼ同じ頃。

2日の午前10時ごろには、安土に事の顛末が聞こえていたとされています。

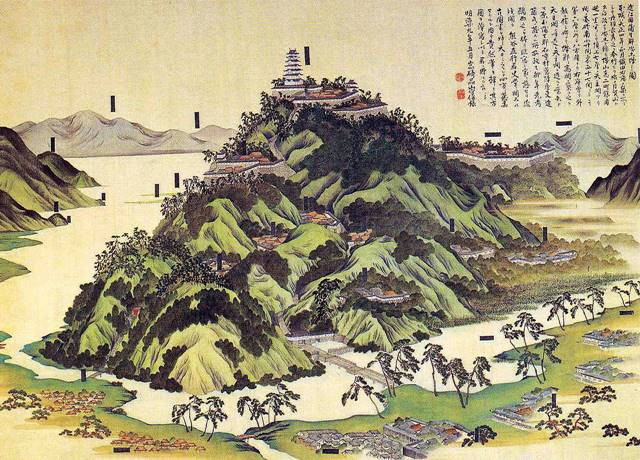

安土城図/wikipediaより引用

最初は噂程度のもので、織田家の人々は半信半疑だったようです。

かつ「無用な噂を立ててはいけない」と考えていたようですが、京から逃げ帰ってきた下男たちの証言で確実視されました。

一気に恐慌状態となった安土城。

美濃や尾張から来ていた人々は家財を持ち出す暇を惜しみ、妻子を連れて逃げ、安土城の留守居役だった山崎片家は自身の屋敷を焼き、居城の山崎城(現・滋賀県彦根市)へ帰ります。

単純に「安土城を捨てた」のかどうか判断に迷います。

というのも片家の居城である山崎城は、岐阜~安土~京を繋ぐ道を見下ろせる位置にあったとされています。

そのため京から逃げてくる織田家臣たちや、攻めてこようとしている明智軍などの動きを見るためという見方もできそうです。

安土城から山崎城までは現代の道路で10km程度ですので、慣れた居城のほうが守りやすいというのもあったでしょう。

安土城二の丸を預かっていた蒲生賢秀(蒲生氏郷の父)にも注目しますと。

賢秀は信長の夫人たちを自分の居城である日野城へ避難させ、留守居の役目を果たし続けました。

大混乱の京都・朝廷・安土

ここでいったん京都に視点を移しましょう。

本能寺の変が起きたとき、ほぼリアルタイムで公家の勧修寺晴豊が知らせを受け、二条御所に向かいました。

しかし、当然のことながら中へは入れず、晴豊はしばらく様子を見てから朝廷に報告。

その後、織田信忠のはからいで二条御所から脱出した誠仁親王(当時の皇太子)一家と、その側に詰めていた公家衆が内裏へ到着し、さらに詳しいことが明らかになっていきます。

落武者狩りもあって、京都市中は大混乱です。

6月3~5日あたりは京都市中で様々な噂が飛び交い、中には内裏へ逃げ込んで仮の小屋を建てて避難する人たちもいました。

それ自体は本能寺の変のときに限ったことではなかったのですが、なにせこのときの京都は完全に無防備な状態。

当時、近畿を掌握していた信長父子が京都の市中で殺され、織田軍も明智軍もほとんどいなくなってしまったのですから、民衆たちが混乱して、

「天子様の側なら安全なはずだ!」

と思うのも、無理のないことでした。

そのころ光秀はどこで何をしていたのか? 再び、視点を戻しましょう。

※続きは【次のページへ】をclick!