【摺上原の戦い】で矛を交えた伊達家と蘆名家。

東北の合戦というと、ほぼ確実に伊達政宗を中心に語られたりしますが、蘆名家サイドから見ればまた違った歴史の見方があるもので、今回の主役は金上盛備です。

名前の読み方からして謎……という方が多いかも知れません。

「かながみもりはる」と読み、その能力の高さから【会津執権】と呼ばれることもあるほどです。

しかし、一部の戦国ファンには、別の意味で有名だったりします。

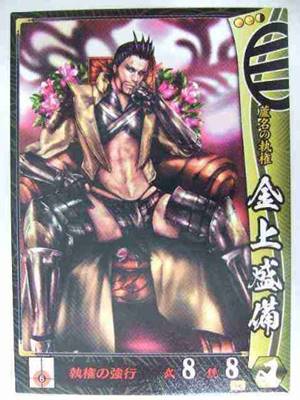

『戦国大戦』というゲームで謎のボンテージファッションに身を包み、強烈な存在感を放っていることからニコニコ動画(→link)でもお笑い的存在としてその名が広まったりしております。

戦国大戦 他073 UC金上盛備/amazonより引用

↑

こちらですね。アマゾンでカードが出品されています。

この画像一発であらゆる情報が吹き飛んでしまいそうですが、できましたら脳内を史実モードへお戻しください。

これより金上盛備の功績について振り返ってみたいと思います。

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

金上盛備のルーツは佐原義連

金上盛備の金上氏は、先祖を辿れば蘆名氏と同じ佐原義連(さわらよしつら)に辿り着きます。

そんな説明ではわかりにくい――。

という方は源平合戦【一ノ谷の戦い】における【鵯越の逆落とし】をご想像してみてください。

源義経が崖のような坂を下り、平家を打ち破ったあの戦い。

そこで先陣を切ったのが佐原義連であり、鎌倉幕府の成立に多大なる貢献を果たした義連は、会津に所領を与えられるのでした。

佐原義連(画:菊池容斎)/wikipediaより引用

金上氏はその分家筋に当たり、名門中の名門と言っていいでしょう。

盛備は第15代目当主。

大永7年(1527年)に生まれ、全盛期の蘆名盛氏(1521-1580年)を支えました。

6歳上の主君・盛氏に対しては、兄のような親しさを感じたことでしょう。

同じ東北で言えば、伊達政宗と伊達成実に似た関係かもしれません。

早いうちから複数回の上洛経験もあった

永禄2年(1559年)、蘆名氏は「屋形号」と従五位下修理太夫の綸旨を賜りました。

これを受け、翌年、盛備は上洛します。

永禄3年(1560年)と言えば、あの【桶狭間の戦い】が起きた年。

織田信長/wikipediaより引用

信長が天下取りの第一歩を踏み出したその頃、盛備は、実に3度もの上洛経験があったのです。

戦国時代も佳境を迎えるにあたり、奥州にも若い世代の波が訪れていたのでしょう。

上洛した盛備については、羽柴秀吉(豊臣秀吉)が感服したという話も伝わっております。

秀吉いわく「東国の田舎者っていうけど、結構センスいいし教養あるよね〜」とのことで。

あくまで会津側の記録であり、信憑性は不明です。

それに身分の低い出自の秀吉は、武将の中でそこまで教養も高くはありません。

伊達政宗や最上義光のように、和歌、漢詩、連歌作品が多数残されておらず、【金上盛備が風流】だとする証拠は弱いことをご理解ください。

ただし、中央には負けられない――そんな奥州の意地「東鄙(とうひ・東国の田舎者)」と呼ばれる屈辱は伝わってきます。

蘆名家20代当主を巡って家中は分裂

あらためて注目したいのは盛備の才能です。

会津・蘆名勢の武将として奥州を転戦していた武働きの記録があり、幾度も上洛の任に選ばれていることから教養や外交能力は家臣随一だったのでしょう。

そんな盛備も「最悪の選択」をしたことを指摘されたりします。

コトは蘆名の家督相続に関わるものでした。

蘆名盛隆(1561-1584年)の死を迎え、その子・亀王丸まで亡くなった後の第20代当主を誰にするか?

【蘆名氏・当主】

第16代蘆名盛氏

第17代蘆名盛興

第18代蘆名隆盛

第19代亀王丸

第20代◯◯◯◯

第20代の「◯◯◯◯」に入る当初の候補は次のような者たちでした。

◆金上家平六郎の息子・岩松(平六郎は盛備の弟・つまり岩松は盛備の甥)

◆猪苗代盛国二男・小二郎

金上家と猪苗代家は、蘆名家臣団でもライバルにある名門。

猪苗代氏も主家の分家にあたり、会津の要害である猪苗代を任されていたのです。

そうした背景のためか、家臣団での意見が分裂してしまいます。

そこで生まれたのが第二の選択肢。

隣国から迎えるというものです。

結局は、ここでも金上派と猪苗代派に家臣たちは割れてしまいます。

奸臣として知られる猪苗代盛国は根回しに奔走し、それが功を奏してか、やがて伊達小次郎が優勢となりました。

自信をもった猪苗代盛国。

かねてから付き合いのあった伊達家に「小次郎で決定した」と告げに行く使者となりました。

一兵の損耗もなく弟を送り込むことで隣国蘆名を事実上領有できるのですから、伊達政宗も笑顔ホクホクになることでしょう。

しかし……。

盛国が蘆名家に戻ってみると、留守中に決定が引っくり返され、金上派の押した義広で決まるのです。

※続きは【次のページへ】をclick!