こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【高山右近】

をクリックお願いします。

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

茶人としての右近

高山右近は、優れた武将・領主だけでなく、茶人としての顔も持っていました。

千利休門下の一人とされ、南坊 (みなみのぼう) や等伯 (とうはく) という号を用いたといいます。

その見識や作法はいわゆる”利休七哲”に数えられるほど優れていたとか。

長谷川等伯が描いた千利休像/wikipediaより引用

利休との逸話はあまり伝わっていませんが、ルイス・フロイスの『日本史』に、堺で起きていたキリシタン絡みの事件について、この二人が動いていたらしき記述があります。

「ジュスト右近殿が関白と利休を自邸に招き、茶会をする機会があった」

「利休は異教徒だが、右近の親友だった。二人はこの件について秀吉に訴える機会をうかがっていた」

「しかし話がその件に及び、二人が激しい口調で秀吉に訴えると、秀吉は『もうその話をやめよ、そのことには触れるな』と言った」

この記述からすると、右近と利休は単なる茶道の師弟という以上に親密だったように感じられますね。少なくとも、フロイスからはそう見えていたはずです。

利休が天正十九年(1591年)に秀吉から蟄居を命じられた際、

「同じ利休七哲の古田織部(重然)と細川忠興だけが見送った……」

とされていますが、右近も内心では「できることならそうしたい」と感じていたのではないでしょうか。

前田家で穏やかに過ごす

高山右近の立場は”表向き”は追放のままでしたが、前田家での信頼は厚く、実質的には重臣扱いだったようです。

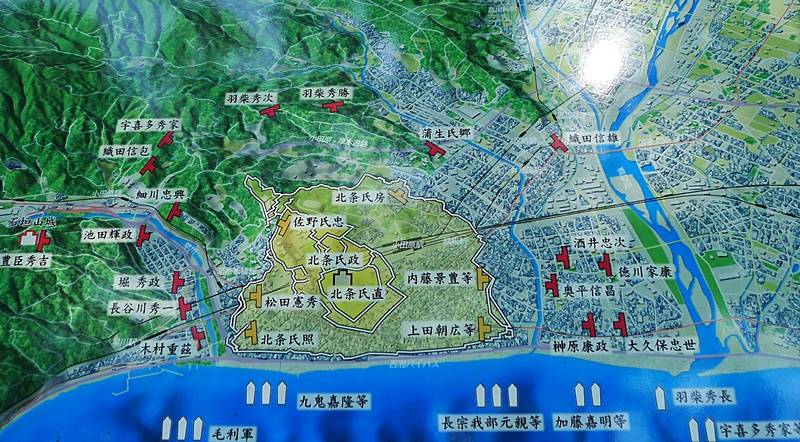

天正十八年(1590年)の小田原征伐では前田軍の一員として参戦し、軍奉行を務めました。

小田原征伐の陣図 photo by R.FUJISE(お城野郎)

軍奉行は自軍の監視役ですから、改易された右近が就くのは本来好ましくないはずですが、それを任されたあたり右近の能力と人柄が評価されていたことがわかります。

利家亡き後の前田家が関ヶ原の戦い本戦に参加しなかったこともあって、右近も強く関与することはなく、加賀で江戸時代を迎えます。

あの用心深い家康が、右近をしばらく放置していたのも、信仰心と人柄ゆえのことだったのでしょう。

慶長六年(1601年)には自腹で金沢に教会を設立し、キリスト教の布教を再開しています。

おそらく収入を地道に貯めていたのでしょう。あるいは茶道を通して商人などから出資を受けたかもしれません。

しかし、江戸時代になると、キリシタンゆえの苦難が彼を襲うことになります。

マードレ・デ・デウス号事件や岡本大八事件をキッカケとして、慶長18年12月、徳川家康によりが禁教令が出されたのです。

国外追放→フィリピン・マニラで歓迎される

家康の禁教令により、信仰を捨てることなかった高山右近や内藤如安は、国外追放が決定。

当時の航海技術を考えれば、二度とは戻れない死刑も同然だったでしょう。

そして慶長19年(1614年)10月7日、右近は大人しく長崎を出発し、フィリピン・マニラへ向かいました。

幸い?フィリピンは当時スペインの支配下でカトリックになっていましたので、現地からは熱烈な歓迎を受けています。

マニラでの高山右近/Wikipediaより引用

しかし、既に老年になっていた右近には長旅と南国の気候が毒となり、マニラに着いた翌年、息を引き取ってしまいました。

それが元和元年1月5日(1615年2月3日)のこと。

生年が不確実なため享年も不確定ですが、国史大辞典に準拠すれば数えで64となります。

右近の家族については後に帰国が許され、現在も石川県・福井県・大分県の三ヶ所に直系のご子孫がいらっしゃるとか。

家康はキリシタンとしての右近より、その人望を恐れて追放したのかもしれませんね。

異国の地とはいえ、同時代の他のキリシタンたちに比べれば、穏やかな最期だったのではないでしょうか。

フィリピンでも彼を慕う人々によって、右近の名を冠した聖堂が建てられていますし。

右近の名は遠くヨーロッパにも伝えられ、没後400年を経て2017年2月、ローマ教皇庁から「福者(ふくしゃ)」にも認定されています。

福者というのは生前の行いがキリスト教的に素晴らしかったとされる人に与えられる称号。

さらに詳しく調査され「聖人」になることもあります。

キリスト教が主体になるのでなかなか難しそうですが、右近を主役にしたドラマや映画が作られたら、結構面白いかもしれませんね。

みんなが読んでる関連記事

-

尾張の戦国大名・織田信長49年の生涯~数多の難敵と対峙し天下人になるまでの道

続きを見る

-

甲賀の戦国武将・和田惟政~信長と義昭の板挟みで苦悩した摂津三守護の生涯とは

続きを見る

-

摂津の戦国大名・荒木村重~信長を裏切り妻子を処刑され“道糞”と蔑まれた生涯

続きを見る

-

戦国時代の外国人宣教師たちは「日本すごい!」と思っていた?その本音を探る

続きを見る

-

戦国時代の教会には「茶室」が必須だった~宣教師が積極導入した理由を考察

続きを見る

-

秀吉の懐刀・千利休の生涯~なぜ茶を極めた茶聖に理不尽な切腹が命じられたのか

続きを見る

長月 七紀・記

【参考】

『信長の家臣団【増補版】: 革新的集団の実像』(→amazon)

『完訳フロイス日本史 (4(豊臣秀吉篇 1))』(→amazon)

国史大辞典

日本大百科全書(ニッポニカ)

世界大百科事典

ほか