こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【越前一向一揆の鎮圧】

をクリックお願いします。

各拠点へ一斉攻撃スタート!

相応の準備とは他でもありません。

柴田勝家と佐久間信盛の両家老はもちろん、丹羽長秀・明智光秀・羽柴秀吉など、主要な武将をほぼ全員出撃させたのです。

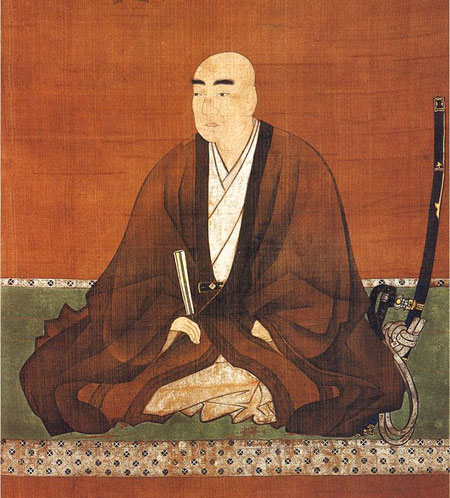

柴田勝家/wikipediaより引用

兵数は、信長本隊が1万、全軍で5万程度と推測。

他家へ出ていた北畠信雄(信長の次男・織田信雄)、神戸信孝(信長の三男・織田信孝)も参加し、まさに織田家総動員といえるような布陣です。

そして天正2年(1574年)8月15日には各拠点へ一斉攻撃を始めました。

先陣は、かつての越前衆……つまり富田長繁などに属していた者たちでした。

織田家は海上からも大船団で同時に攻め込み、一揆方はパニック状態に陥ります。闇雲に襲いかかってくる敵も冷静に討ち取り、織田軍は数百単位もの首を挙げました。

まるで長島一向一揆ですね。

やはり戦闘のプロと、統率力の弱い一揆勢では戦いになりません。

討ち取った首は、この日のうちに敦賀の信長本陣へ送られ、首実検にされました。

一揆軍の指導者クラスについては、たとえ降参してきても、容赦なく斬首。

これも当時のことを考えると仕方ない一面がありますね。

もしも多くの者を赦して越前から追い出すと、今度は石山本願寺や加賀一向一揆の拠点へ逃げ込まれ、再び織田軍の脅威となる可能性が高かったのです。

火攻めを機に敵拠点が次々に落ちていく

同じ15日の夜、織田軍は府中の城に忍び込んで乗っ取り、火を放ちました。

これを見た木目峠・鉢伏・今城・火燧の一揆勢が動揺して退却。秀吉と光秀の隊が追撃し、府中で実に2,000余人を切り捨てたといいます。

明智光秀/wikipediaより引用

当然ながら、これで手を休める信長ではありません。

16日に本隊を率いて敦賀を出発すると、府中に陣を据えて指揮を執り、今城に福田三河守を置いて後方との連絡拠点としました。

そこへやってきたのが朝倉氏の生き残りで一揆勢に降伏していた朝倉景健です。

【姉川の戦い】で朝倉義景に代わって朝倉軍を率いた武人タイプの人物で、朝倉氏が滅んだときに織田信長に降伏。

その後、さらに一揆勢へ降り……哀しい経緯をたどっていました。

こうした再三の降伏となもなれば、よほどの手土産や能力が必要になります。

景健本人も、それについては思うところがあったのでしょう。一揆勢の指導者である下間頼照・下間頼俊らの首を持参して、信長の前に出たのです。しかし……。

信長は帰参を許さず景健を斬首。

このとき、景健の家来も三人が殉死したと伝わります。

「処刑した者は3~4万にのぼるのではないか」

一日置いて18日。

信長は、さらに一揆勢を追い詰めていきます。

柴田勝家・丹羽長秀・津田信澄らには鳥羽城(鯖江市)の攻略、そして金森長近・原政茂には越前大野周辺の攻略を命じました。

金森長近/wikipediaより引用

織田軍の凄まじい猛攻を前にして、一揆勢の多くが山中に逃げると、信長は追撃と始末を厳命。

結果、19日までに1万9250人あまりの一揆勢が引き立てられてきたと言います。

被害者の数も凄まじいものとなり、他の捕虜等と合算して「処刑した者は3~4万にのぼるのではないか」と著者の太田牛一が推測しています。

この戦に限った話ではありませんが、巻き込まれた無関係の人々もかなりいたでしょう。

残党狩りはまだ続きます。

8月23日、一乗谷へ進軍した信長は、越前から加賀南部へ逃げた一揆衆の追撃を命じました。

この役目を請け負ったのは、稲葉一鉄父子、明智光秀、羽柴秀吉、細川藤孝、簗田広正などなど。

西美濃三人衆の一人・稲葉一鉄(稲葉良通)/wikipediaより引用

周辺での活動は少々長引き、28日には信長が豊原へ進んで、指揮を続けております。

と、そこへ一部の一揆勢と一向門徒が降伏してきました。

意外にも信長は、彼らの命を助けます。

権力のない者ばかりで、脅威を感じなかったからでしょうか。『信長公記』では「彼らの申し開きに筋が通っていたから」としていますが、それ以上の詳細は不明です。

こうして残党狩りの対象とした加賀の能美・江沼で一定の成果を挙げると、信長は別の仕事に移ろうとしました。

※続きは【次のページへ】をclick!