室町時代を一言で表すとすれば?

「とにかく身内争いの激しい時代」と言えましょう。

南北朝の分裂に始まり、足利兄弟による【観応の擾乱】が起き、そして【応仁の乱】へ。

どれもこれも内部の対立が広く飛び火していったものばかりです。

これだけ繰り返していれば、普通、同じ轍を踏まないよう努力すると思うのですが、応仁の乱が一応収束した後の室町幕府でも、やっぱり似たような問題が起きます。

今回の注目は永正8年(1511年)8月14日に亡くなった11代将軍・足利義澄(よしずみ)。

彼もまた諸々の経緯で何回も改名しており、

清晃(僧侶時代の名前)

↓

義遐(よしとお)

↓

義高

↓

義澄

という順に変わっていますが、本稿では最初から「義澄」で統一させていただきます。

ちなみに亡くなった後の法号は「法住院旭山”清晃”」というので、元に戻ったことになりますね。

そしてその生涯は「最初から最後まで僧侶のままでよかったのでは……」と思わされるような辛いものでした。

足利義澄/wikipediaより引用

6歳で上洛&出家の生涯となるはずが……

足利義澄は文明十二年(1481年)、堀越公方・足利政知の息子として生まれました。

父の政知は、本来なら六代目・鎌倉公方として、東日本の統治を行うはずだったのですが、鎌倉に入ることすらできていません。

五代目の鎌倉公方・足利成氏が、女房役である関東管領・上杉憲忠を殺害したことで【享徳の乱】が始まり、その影響を受けてしまったんですね。

京都から見て鎌倉の手前にあたる堀越(現・静岡県伊豆の国市)で、ひとまず留まっておりました。

義澄には茶々丸という兄がおり、彼が堀越公方、そして将来的には鎌倉公方を継ぐ予定でした。

となると次男の義澄も早めに行き先を決めておかなければ、後々困ることが出てきます。

そこでときの八代将軍・足利義政がこう命じます。

足利義政/wikipediaより引用

「ならば義澄は京都に戻せ。天龍寺の塔頭の一つを継がせよう」

結果、6歳で上洛・出家することになったのです。

しかし……。

その二年後に従兄弟の九代将軍・足利義尚が亡くなり、続いて義政も死去。

この時点で義澄を次の将軍にする案もあったようですが、幼いこともあってか一時却下され、応仁の乱で義政と争った足利義視の息子・足利義稙が十代将軍になりました。

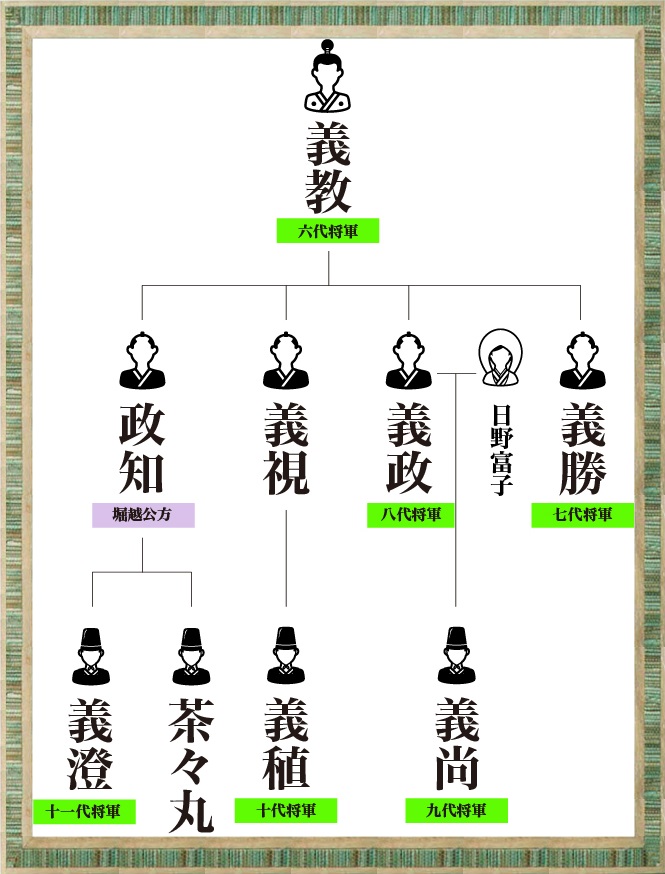

ややこしくなってきましたので、家系図を見てみましょう。

血縁でいうと

【四兄弟】義勝・義政・義視・政知

【従兄弟関係】義尚・義稙・茶々丸&義澄兄弟

となりますね。

日野富子と足利義視が再び揉めて

この時点で、義政の正室・日野富子は健在でした。幕閣としては、彼女の意見も無視できません。

富子としては先のことを考えていたのか、かつて息子の義尚と暮らしていた屋敷を義澄に譲っています。

しかし、息子・義稙の後見として政治に携わることになっていた義視が

「あの女、まだ俺と息子の邪魔をするつもりか!」

とキレ、屋敷を破壊させてしまいました。

ややこしくなってしまった方は、あらためて上掲の家系図を見直してください。ドロドロしていて面白ポイントでもあります。

足利義視/wikipediaより引用

状況は改善することなく、義視が亡くなって二年後の明応二年(1493年)にいよいよ事態が勃発します。

富子が、管領・細川政元とともに【明応の政変】というクーデターを決行。

義稙を京都から追い出し、義澄を十一代将軍に据えたのです。

まだ12歳になったばかりの義澄。

元服も済ませておらず、将軍にするため即座に儀式を執り行います。

しかもその会場が細川政元の屋敷で、加冠(大人の証として冠を被せる人)をはじめとした全ての役目が細川氏の人間によって行われるのですからやぶさかではない。

これでは「お前は俺たち細川氏のための将軍なんだよ^^」と言っているも同然でした。

※続きは【次のページへ】をclick!