戦国ファンの間では最強武将No.1として知られ、天文17年(1548年)2月8日が生誕の日だ。

「ただ勝つのみ」

そんな願いで付けられた「忠勝(ただかつ)」という名は三河武士のシンボルでもあり、徳川家康の天下平定には欠かすことのできない忠義の武将でもあった。

では一体どんな武将だったのか?

5つのエピソードに注目しながら、忠勝の生涯と強さを振り返ってみよう。

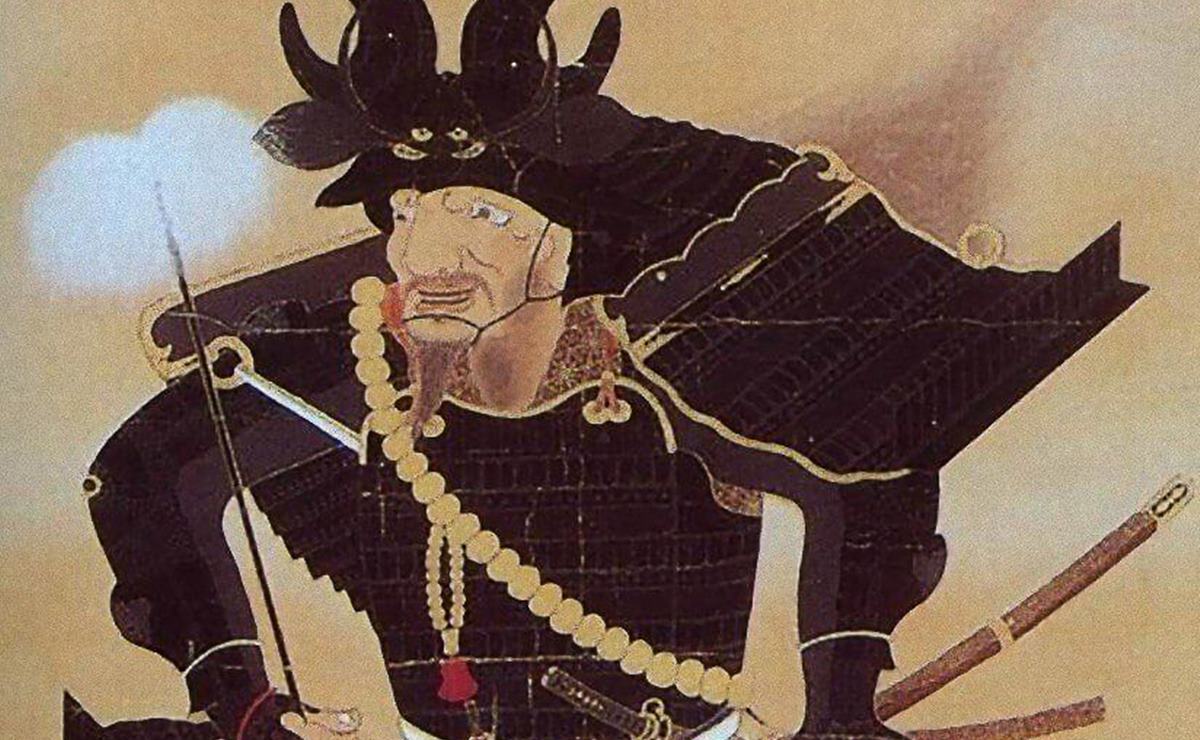

本多忠勝/wikipediaより引用

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

本多忠勝 初陣はあの桶狭間

「徳川四天王」にして「徳川三傑」の一人。

本多平八郎忠勝の父は、松平家臣・本多平八郎忠高である。

母は小夜(植村氏義の娘)で、忠勝は二人の長男(幼名は「鍋之助」)だった。

生誕は天文17年(1548年)2月8日で、場所は西蔵前城。

愛知県岡崎市は西蔵前町峠の火打山にあった城で生まれている。

主君・徳川家康は、忠勝より5歳年上で、同じく「徳川四天王」の榊原康政は同年だ。

※以下は家康ならびに康政の関連記事となります

-

徳川家康はなぜ天下人になれたのか?人質時代から荒波に揉まれた生涯75年

続きを見る

-

徳川四天王・榊原康政は秀吉に10万石の賞金首とされた?家康と歩んだ生涯59年

続きを見る

2歳の時、父・本多忠高が戦死したため、叔父である欠城主(かけじょうしゅ)本多忠真を頼り、洞城(ほらじょう・岡崎市洞町)に母と住んだと伝わる。

初陣は永禄3年(1560年)の「大高城兵糧入れ」(名古屋市緑区大高町)だ。

今川義元が織田信長に討たれた【桶狭間の戦い】の前哨戦となった作戦の一つで、松平元康(後の徳川家康)を支えて危険な任務を完遂。

-

戦国大名・今川義元 “海道一の弓取り”と呼ばれる名門 武士の実力とは?

続きを見る

翌年に「登屋ヶ根城攻め」で初首を獲ると、トレードマークの一つでもある「鹿角脇立兜」を制作している。

三河一向一揆では、同じくトレードマークにちなんで「蜻蛉切の平八郎」としてその名を馳せた。

「三河の飛将」から「日本の張飛」へ

それ以降は文字通り八面六臂の大活躍だ。

軍事訓練で馬に乗る本多忠勝を見た領民には「三河の飛将」と崇められ、【姉川の戦い】では怒涛の単騎駆けで「日本の張飛」と畏れられた。

詳細は、後述のエピソード編に譲るが【一言坂の戦い】をはじめ、その後の【長篠の戦い】や【高天神城の戦い(首級22)】など、最強に恥じぬ活躍で戦国の世を生き抜いていく。

-

長篠の戦いで信長の戦術眼が鬼当たり!勝因は鉄砲ではなく天然の要害だった?

続きを見る

-

高天神城で武田と徳川が争奪戦! 遠江一の堅城を実際に登ってみた

続きを見る

結果、慶長5年(1600年)の【関ヶ原の戦い】(岐阜県不破郡関ケ原町)までに生涯57回も戦い、

──武功、優れて多しと言へども、未だかつて傷を被る事無し。(『寛政重修諸家譜』)

として、傷が一つも無かったとは驚くばかりだ。

一方、同じ四天王の一人にして最も若い井伊直政と比べるとその所領は小さく、天正18年(1590年)、徳川家康の関東移封に伴った際は、上総国大多喜(千葉県夷隅郡大多喜町)に10万石。

慶長6年(1601年)には、伊勢国桑名(三重県桑名市)10万石に移封されている。

桑名では「慶長の町割り」と呼ばれる都市計画事業を断行し、「桑名藩創設の名君」として仰がれるほどだった。

徳川家康のイトコにして戦国一の暴れん坊・水野勝成も、福山藩主になった後は名君としての誉が高いが、忠勝もそうなるとは、単なる馬力だけで真に強い武将とはなれなかった証左かもしれない。

-

全国を流浪した傾奇者武将・水野勝成の生涯~家康の従兄弟は戦国一の暴れん坊

続きを見る

しかし……。

慶長8年(1603年)から眼病にかかり、慶長15年(1610年)、同病が原因で桑名城で病没してしまう。

享年63だった。

法名は「西岸寺殿前中書長誉良信大居士」で、墓所は浄土寺(三重県桑名市)。

子孫は、姫路藩主(兵庫県)、浜田藩主(島根県)などを経て、明和6年(1769年)に岡崎藩主となり、明治維新まで岡崎藩主として祖先の地・岡崎を治めた。

以降、本多忠勝のエピソード5へ!

エピソード1「装備」

本多忠勝の容姿については、一昨年(2016年)のNHK大河ドラマ『真田丸』の藤岡弘、さんや、昨年(2017年)のNHK大河ドラマ『おんな城主 直虎』の高嶋政宏さんのイメージが強いであろう。

一言で表せば「無骨」。

特徴的な鹿角の兜のみならず、肩から下げられた「金箔押の大数珠」は、いかにも堅強な武人というイメージである。

実際はどんな装備だったのか?

まずは「鹿角脇立兜」から見てみよう。

◆兜「鹿角脇立兜」

和紙を貼り合わせ、黒漆が塗られた角が最大の特徴。

なぜ、鹿なのか?

次のようなエピソードが残されている。

初陣となった永禄3年(1560年)の【桶狭間の戦い】。

-

桶狭間の戦い 信長の勝利は必然だったのか『信長公記』にはどう書かれている?

続きを見る

その翌年秋、本多忠勝は、松平元康に命じられ、矢作川を越えて刈谷方面へ偵察に行くこととなった。

帰り道、渡河点が分からなくて困っていると、1匹の大きな牡鹿が現れ、川を渡り渡河点を教えて消える。

忠勝は、その鹿を八幡神の使いと信じ、伊賀八幡宮の神主・柴田因幡に「鹿の角をあしらった脇立の兜制作」を依頼した。

あるいはこんな話もある。

本多忠勝が、八幡神から鹿の角の兜を賜る夢を見たので、伊賀八幡宮へ行ってみた。

すると、神主・柴田因幡が護符を貼り重ねて作っている。

「何事か?」と事情を聞いてみれば、

「夢で、鹿の角を作るようにと八幡神に告げられたので、作っている」

と答えたので、それを貰い受けて兜に付けたという伝説も。

◆鎧「黒糸威胴丸具足」

本多忠勝が好んだのは、動きやすさを重視した身軽な「当世具足」だった。

重装備なのに傷だらけだった徳川四天王・井伊直政とよく対比される。

見た目イカつい金箔押の大数珠を肩から下げていたのは、倒した敵を弔うためと伝わる。

◆愛刀「稲剪(いなきり)の大刀」

雲州道水作とも、伯耆広慶作とも。

刃渡り三尺(約1m)で、稲を背負った者を、稲もろとも大袈裟で切り倒した事から「稲剪の大刀」と呼ばれる。

十代の頃は、肩から吊っていたと伝わる。

◆愛槍「蜻蛉切(とんぼきり)」

藤原正真作で「天下三名槍」の一つ。

柄の長さは1丈3尺(約4m)で、一説には柄の長さが2丈の物と2本あったとか。

◆愛馬 黒馬「三国黒」

「三国黒毛」ともいい、徳川秀忠から贈られた。

しかし「関ヶ原の戦い」における島津義弘軍の銃撃により死亡し、本多忠勝は落馬した。

このときも怪我は、していない。

-

島津義弘(島津四兄弟の次男)が鬼島津と呼ばれる由縁~功績凄まじい85年の生涯

続きを見る

-

なぜ島津の退き口は成功した?関ヶ原の敗戦が決まり 逆に敵陣へ突撃した鬼の撤退劇

続きを見る

◆馬具 鞍は「海無鞍」と呼ばれる形式の「牛人形鞍」

「関ヶ原の戦い」の時に「三国黒」につけていた鞍。

「三国黒」の忘れ形見として、家臣・原田弥之助が持ち帰ったと伝わる。

鐙は「一本杉鐙」。

※エピソード2以降は【次のページへ】をclick!