寛永十年(1633年)1月20日は家康の側近僧侶だった金地院崇伝(以心崇伝)の命日です。

江戸幕府の成立にあたり、数多の法や制度がシステム化されていく過程で、その制度づくりに携わった方で、いかにもマジメなお坊さんという印象があるかもしれません。

あるいは大河ドラマ『どうする家康』で小栗旬さんが演じた南光坊天海を同時に思い浮かべる方もいらっしゃるでしょうか。

長い戦乱が終わり、社会を落ち着かせるためにはどうすればよいか。

金地院崇伝は具体的にどんな功績があるのか。

その生涯と共に崇伝の事績を振り返ってみましょう。

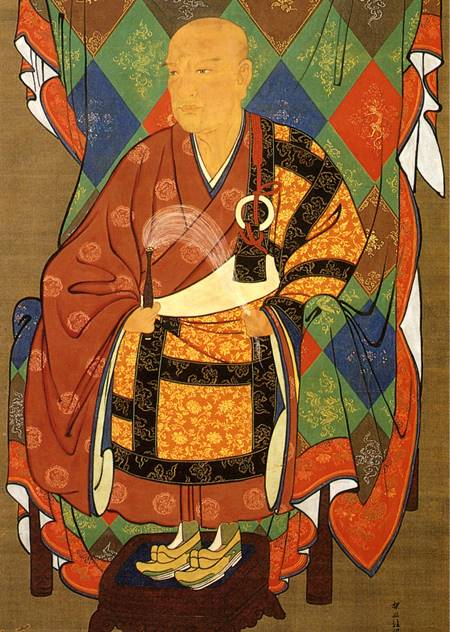

金地院崇伝/wikipediaより引用

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

足利家の家臣・一色秀勝の次男

金地院崇伝は永禄十二年(1569年)、足利家の家臣・一色秀勝の次男として生まれました。

歳の近い人物としては、伊達政宗や立花宗茂、黒田長政などがいます。

足利将軍家では、崇伝が生まれる直前の永禄八年(1565年)、永禄の変により十三代将軍の足利義輝が暗殺。

室町幕府は崩壊の一途を辿る時期であり、崇伝の父・秀勝も幼い頃に亡くなってしまいました。

そこで崇伝は、臨済宗の本山・南禅寺に預けられて育つこととなります。

元々学問が性に合ったのか、己の頭脳で身を立てようと思ったのか。

崇伝は幼い頃から勉学に励み、13歳で「以心崇伝」の号を与えられると、めきめきと知識や立場を得ていきます。

23歳の頃には説法の資格を得て、慶長十年(1605年)2月には京都在住のままでありながら、鎌倉五山のひとつ・建長寺の住職となっています。

建長寺

これはおそらく、翌月に南禅寺の住職になったことも関係しているかと思われます。

崇伝は当時37歳。

一つの宗派のトップになるには、異例といえる若さでした。

当時の彼には実家や政治的な後ろ盾がなかったので、純粋に崇伝自身の学識や知恵が認められた結果なのでしょう。

「金地院」も、南禅寺の塔頭のひとつからきています。現在の南禅寺公式サイトにも載っていますね。

◆南禅寺公式サイト(→link)

後々、江戸における崇伝の拠点にも同じ名前がつけられています。

西笑承兌らの後釜に据えられる

「異例のことを成し遂げた人物がいる」となれば、世間で噂になるのも当然の話。

金地院崇伝の名が家康のもとにまで聞こえ、スカウトを受けたのは慶長十三年(1608年)のことでした。

それまでは西笑承兌(さいしょうじょうたい)という僧侶が家康のブレーンを務めていたのですが、前年末に亡くなっていたため、家康はその後任として崇伝を召し出したのです。

承兌と崇伝は知己だったそうですので、承兌が体調を崩す前から紹介されていたと思われますね。

西笑承兌/wikipediaより引用

余談ですが、承兌はかの有名な『直江状』の宛先になった人でした。当時、上杉家との交渉を担当していたのが承兌だったからです。

この点でご記憶の方も多いかもしれませんね。

そんなわけで、崇伝が歴史の表舞台に登場するのは、関ヶ原の戦いが終わって数年後のこと。

同じく外交関係の仕事をしていた閑室元佶(かんしつげんきつ)という僧侶も慶長十七年(1612年)に亡くなったため、徳川家の外交が崇伝の一手へ委ねられることになりました。

しかも国内の大名や朝廷相手だけでなく、朝鮮や明、東南アジアなどの国外に宛てた文書の起草も任せられるほか、寺院などに向けた法の整備も担当することに。

常人であれば悲鳴を上げそうな量と責任の仕事です。

もちろんゼロから百まで崇伝一人でやったわけではないにせよ、家康も人使いが荒いというか、登用されたばかりの人物によくこれだけのハードワークを任せたものです。

元々デキる人だったのは間違いないので、崇伝本人にしても「ようやく私の知識と能力を活かせる」と喜んでいたのでしょうか。

では具体的に何をどう制定したのか。

崇伝の功績の中でも、特に社会的影響が大きかったものを見てみましょう。

バテレン(伴天連)追放令

まず一つめは【バテレン(伴天連)追放令】です。

バテレンとは、キリスト教の宣教師や聖職者のこと。

彼らを追放することにより、キリシタン(キリスト教の一般信者)の増加を防ごうという狙いのものでした。

絵・小久ヒロ

家康はもともと西洋との貿易を優先し、キリシタンを黙認する方針だったのですが……岡本大八事件とノッサ・セニョーラ・ダ・グラサ号事件が起きたため、少しずつ態度を硬化させていったという経緯があります。

本記事の末尾に関連記事がございますのでよろしければご覧ください。

最初は江戸・京都・駿府など一部での禁教で、この対象を全国に広げたのが慶長十八年(1613年)の【伴天連追放之文】です。

日本の宗教的背景や儒学などを交えつつ、といった内容が続く文章となっています。

「日本にはこのように根付いている宗教があるので、キリスト教はいりません!!」

余談ですが、崇伝はこれを一晩で書き上げたそうです。

日本の僧侶では、普段からキリスト教を嫌悪している人も珍しくありませんでしたので、崇伝も日頃考えていたことをこの機会にまとめ上げたのかもしれません。

他にも【武家諸法度】や【禁中並公家諸法度】など、小中学校の日本史でも出てくる重要な法律には、だいたい崇伝が関与しています。

これらは平たくいうと「徳川家以外の武家や朝廷・公家の言動を制限する法律」でしたので、この時点で崇伝に対する世間の印象は

「坊主のくせに、世俗にまみれた口うるさい奴」

という方向で固まってしまったかもしれませんね。

※続きは【次のページへ】をclick!