『太閤記』に登場する人気の脇役と言えば、蜂須賀小六こと蜂須賀正勝。

矢作川の橋の下で出会った木下藤吉郎と意気投合し、天下人へ昇り詰める秀吉を支えた物語は、昔から日本人に愛されてきました。

今回注目したいのは、正勝の嫡男である蜂須賀家政です。

この家政、寛永15年12月30日(1639年2月2日)が命日となりますが、死亡年からお察しできるように、非常に難解な局面だった戦国末期~江戸初期という荒波の時代を無事に生き残っています。

秀吉と、べったり昵懇だった蜂須賀家なのに、なぜ生き残ることができたのか。

一体どのようにして豊臣政権から徳川政権へ鞍替えしたのか。

蜂須賀家政の生涯を振り返ってみましょう。

蜂須賀家政/wikipediaより引用

お好きな項目に飛べる目次

お好きな項目に飛べる目次

蜂須賀正勝の嫡男として生まれる

永禄元年(1558年)、蜂須賀正勝に待望の嫡男が生まれました。

後の蜂須賀家政であり、母は松(まつ)。

漫画やドラマなどでは若手武将のイメージが強い家政ですが、この同年は織田信長の次男である織田信雄や三男の織田信孝が生まれています。

家政は、父と共に羽柴秀吉に仕えました。

豊臣秀吉/wikipediaより引用

幼少期から青少年期にかけては特筆すべきこともない家政に、大激震となる事件が勃発したのは天正10年(1582年)6月のことです。

織田信長が明智光秀に討ち取られる【本能寺の変】が勃発したのです。

このとき秀吉に従い中国地方で毛利攻めをしていた家政も、京都に戻って明智軍と対峙。

見事【山崎の戦い】に勝利すると、秀吉と付き合いの長い蜂須賀一族はそれ以降も頼りになる存在となってゆきます。

天正11年(1583年)に【賤ヶ岳の戦い】で柴田勝家に勝利し、翌天正12年(1584年)、播磨佐用郡内に3千石を与えられました。

権力は増大させても実子には恵まれない秀吉にとって、正勝の息子である家政は、我が子同然に可愛い存在だったことでしょう。

家政は、天正13年(1585年)の【紀州征伐】にも参陣。

蜂須賀父子はその後【四国征伐】においても武功を上げてゆきます。

そしてその褒美として阿波一国が与えられようとしましたが、秀吉のそば近くにいることを望んだ小六は、これを辞退するのでした。

蜂須賀正勝/wikipediaより引用

阿波18万石の大名となる

天正14年(1586年)5月22日、父の蜂須賀正勝が亡くなりました。

家を継いだ蜂須賀家政は、阿波領主18万石の地位を手にし、従五位下阿波守に叙任されます。

長宗我部元親による四国の支配体制は崩れ、代わりに蜂須賀家が阿波へ入ったのです。

海で隔てられた四国でも、距離的には京都に近く、とりわけ阿波は淡路島を挟んで大坂と接していることから、非常に重要な土地でした。

秀吉にとって、気の置けない者を配置するのは理にかなったこと。

家政も、その期待を裏切ることなく秀吉の天下取り事業に参加してゆきます。

天正15年(1587年)【九州征伐】

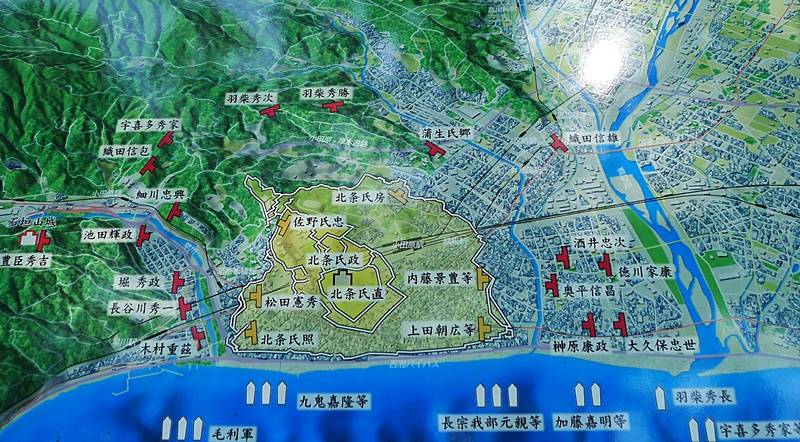

天正18年(1590年)【小田原征伐】

小田原征伐の陣図 photo by R.FUJISE(お城野郎)

天下統一事業において蜂須賀家は、父の代から変わらぬ堅牢な主従関係を続けてゆきました。

その後、もしもあの戦いが強行されなければ、家政は生涯、秀吉と豊臣家に忠誠を誓っていたのかもしれません。

しかし現実はそうなりませんでした。

※続きは【次のページへ】をclick!