慶長19年(1614年)5月6日は仙石秀久の命日です。

織田信長や豊臣秀吉のもとで武功を重ねて大名になりながら、その後、大失態を演じて追放されてしまう。

そしてその後また大名に復帰。

いくら戦国時代でも、この方ほどわかりやすい波乱万丈も他にないであろう――と、その様子が漫画『センゴク』でみっちり描かれ、戦国ファンの間でも大いに話題となりました。

決してスマートではないけれど、心を熱くさせる戦国武将と申しましょうか。

そんな漫画での描写は、一体どこまで史実に則していたのか。

仙石秀久の生涯を振り返ってみましょう。

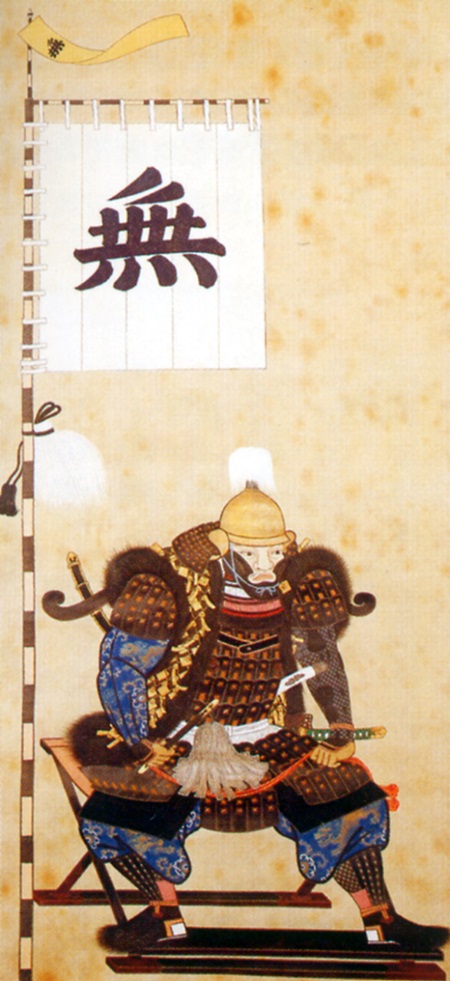

仙石秀久/Wikipediaより引用

お好きな項目に飛べる目次

仙石秀久 土岐氏に仕えた土豪の家に生まれ

仙石秀久は天文20年(1551年)、美濃国本巣郡中村で生まれました。現在の岐阜県本巣市付近です。

秀久の家はこの地で代々土岐氏に仕えた土豪で、父は仙石久盛。

久盛と幼少期の秀久は、土岐氏とその後釜として力を握った美濃斎藤氏に仕えていたとされます。

斎藤道三(左)とその息子・斎藤義龍/wikipediaより引用

ただし、仙石氏に関する記述は『改選仙石家譜』という信ぴょう性に疑問符の付く史料に頼らざるを得ず、以下に記す秀久の記録もそれに準じたものが多くなりますので、あらかじめご了承ください。

さて秀久といえば、やはり漫画『センゴク』が圧倒的に有名でしょう。

オツムはいささか弱いながらハートは熱く、豊臣秀吉の家臣として出世街道を駆け上がっていく。

序盤で殴り合った可児才蔵や堀秀政とは、小田原征伐でも再び協力し合ったりして、読む者の心も目頭も熱くする――。

と、非常に魅力的な内容ですが、漫画から切り離しまして、史実における秀久の幼少期から確認しておきましょう。

織田との戦で兄を失い家を継ぐ

前述の通り織田家に攻め落とされる前の仙石家は美濃斎藤氏に仕えており、『麒麟がくる』明智光秀のような暮らしをしていた可能性が考えられます。

ただし、仙石秀久本人は幼い時期に養子へ出されていたとされ、越前の豪族・萩原国満という人物のもとで幼少期を過ごしたようです。

彼には多くの兄がおり、本来でしたら家を継ぐ立場にありませんでした。

それがなぜ仙石家を継いだのか?

というと、当時の斎藤氏は織田氏との戦いで疲弊し、戦乱の最中、秀久の兄たちが次々と落命したからです。

秀久は急遽、本家に呼び戻され、家を継ぐ資格を得ました。

そして滅亡寸前だった主君の斎藤龍興を見限り(稲葉山城の落城時期については諸説あり)、永禄7年(1564年)には織田信長に従ったのです。

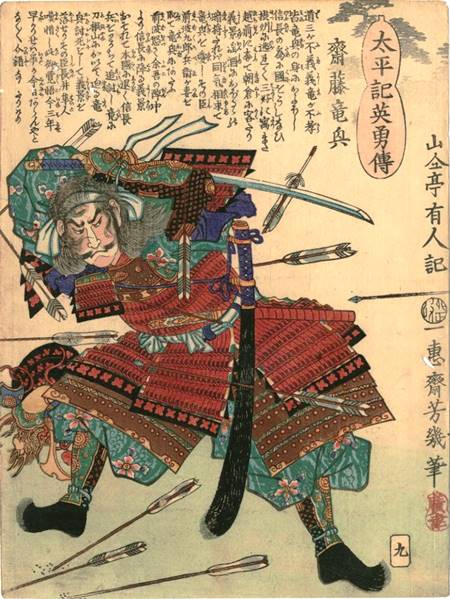

斎藤龍興・浮世絵(落合芳幾画)/wikipediaより引用

秀吉の配下として共に出世を果たし

信長に仕えた仙石秀久は、すぐに豊臣秀吉の配下とされました。

秀吉が大きな出世を果たす前。

天下人など夢のまた夢という若い頃の話であり、そのころから従った秀久は最古参の秀吉家臣ということになります。

漫画では、織田信長が浅井長政に裏切られた後の【金ヶ崎の退き口(1570年4月)】で、秀吉や光秀らと共に死地から脱するシーンが、序盤の一つの盛り上がりとなりますが、史実では特に記録は残されておりません。

ただし、直後の【姉川の戦い(1570年)】で戦功を挙げ、天正2年(1574年)に近江国野洲郡(現在の滋賀県野洲市)に1000石の領地を得たことから、地道に戦功を重ねていったことは間違いないでしょう。

以降、信長や秀吉が最も激しく戦った1570~1580年頃については、織田家に関連する年表からざっと推測しますと……。

織田信長(右)と豊臣秀吉/wikipediaより引用

1570年4月 金ヶ崎の退き口

1570年6月 姉川の戦い

1570年8月 石山本願寺挙兵

1571年9月 比叡山焼き討ち

1572年11月 武田信玄の上洛

1572年12月 三方ヶ原の戦い

1573年7月 足利義昭を追放

1573年8~9月 浅井・朝倉を攻略

1574年1月 長浜城を居城とする

1574年9月 長島一向一揆を全滅

1575年5月 長篠の戦い

1575年8月 越前一向一揆

1576年1月 安土城の築城開始

1576年6月 第一次木津川口の戦い

1577年9月 手取川の戦い

1577年10月 松永久秀の死

1577年10月 中国攻めスタート

1578年3月 上杉謙信が急死

1578年3月 三木合戦

1578年10月 荒木村重が離反

1579年9月 第一次天正伊賀の乱

1580年4月 石山本願寺に実質的勝利

※以下は信長と秀吉のまとめ記事

御覧の通り、これぞ信長と秀吉による「ザ・戦国時代!」という感じですね。

もちろん仙石秀久が上記すべてに関わったワケではありませんが、次に見える記録は天正6年(1578年)に4000石の加増を受けていることから、秀吉と共に出向いた中国進出の頃にはかなりの武将に成長していたことが見えてきます。

そして天正8年(1580年)には淡路洲本城の城主として5万石の領地を有する大名になったと伝わります。

※続きは【次のページへ】をclick!