こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【大政所(なか)の生涯】

をクリックお願いします。

お好きな項目に飛べる目次

小牧・長久手の戦い

織田家のトップに立った秀吉にとって実に厄介だったのが、尾張や近江に程近いエリアで精強な将兵を抱える徳川軍でした。

信長存命の頃は、織田と堅い同盟で結ばれていた徳川。

信長亡き今、家康が秀吉に従う筋はありません。

むろん秀吉とて百も承知で、だからこそ両者は激突します。

天正十二年(1583年)3月に始まった【小牧・長久手の戦い】ですね。

これが非常に複雑な決着となりました。

両軍が、非常に広大なエリアで城に入ったり、砦などを築いたりして、睨み合いの時間ばかりが過ぎてゆき、なかなか大きな戦闘には至りません。

池田恒興(左)と森長可/wikipediaより引用

彼らは、徳川軍不在の三河を攻撃するため【中入り】という戦術を実行したのですが、その作戦が家康に読まれて完膚なきまで叩かれ、結局、森長可と池田恒興は討死してしまうのです。

しかし、その激戦はあくまで例外的な戦闘です。

他のエリアではジリジリと睨み合いが続き、結局、天正十二年(1583年)11月、徳川軍が担ぎ上げていた織田信雄が勝手に秀吉と和睦をしてしまい、合戦は終了と相成りました。

要は武力で明確にカタをつけられたなかったわけで。

ここからは秀吉による政治外交手腕の見せ所であり、そこで最終的なキーマンとなったのが“なか”でした。

いったい彼女は何をしたのか?

妹の朝日姫が家康に嫁ぎ

小牧・長久手の戦いが終わった後、秀吉の目標は徳川家康を臣従させ、傘下に収めることでした。

石高も配下の勢力数も「秀吉>家康」なのは明白。

あらためて事を構えるとなると勝ち目は薄く得策じゃないと踏んだ家康は、ついに秀吉への臣従を決意します。

しかし、です。

家康がなかなか上洛に応じません。

いざ秀吉の前に出たりすれば殺されてしまうのではないか――そんな懸念を徳川家臣たちが抱いていたというのは、ごもっともな話であります。

そこで秀吉が大技を繰り出します。

妹の朝日姫を嫁がせ、さらには母のなかも一緒に徳川方へ送り込むことにしたのです。

朝日姫(旭姫)/wikipediaより引用

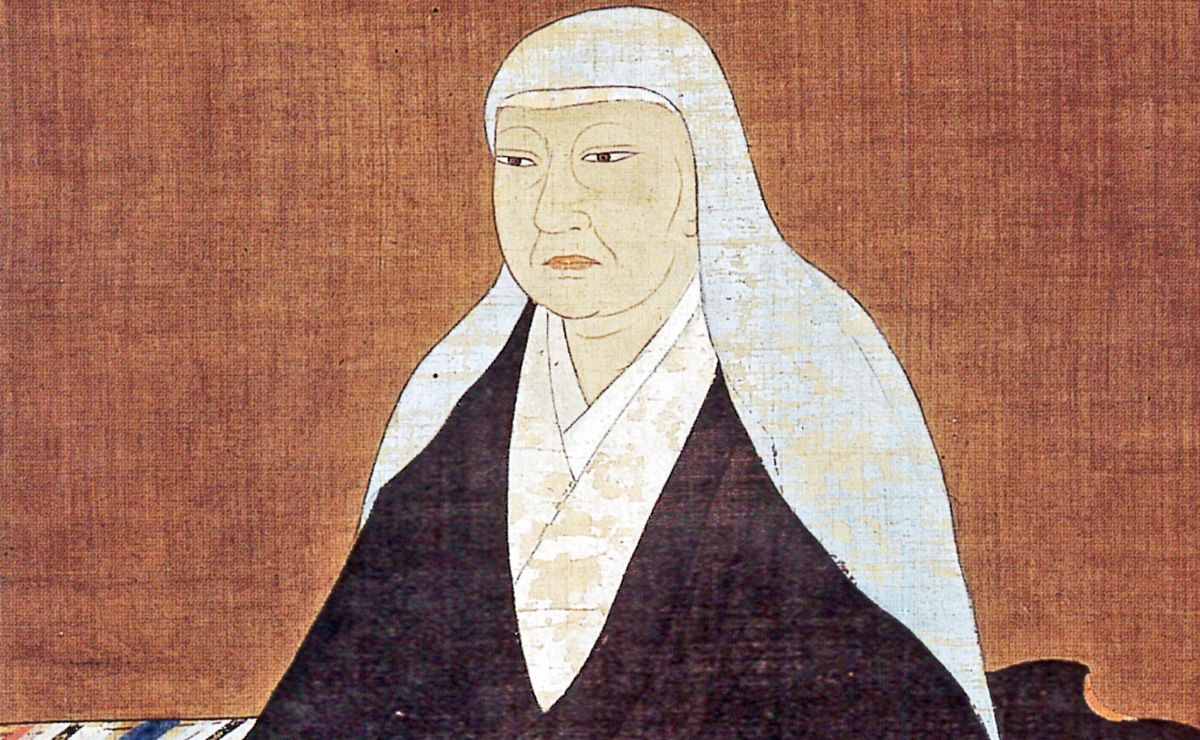

実は天正十三年(1585年)7月、秀吉は関白となり、その就任と同時になかは”大政所”の号と女性の最高位階【従一位】を与えられていました。

秀吉の母というだけで、突然仰々しい位階を貰い、彼女は何を思ったか。

当時は、大和郡山城の豊臣秀長を訪ねたり、寺社に参詣したり、割とアクティブに過ごしていたようですが、合間に体調を崩すことも珍しくなかったようです。

それでもとにかく、秀吉は母と娘を徳川方へ送り、一刻も早く家康を上洛させたい。

すると家康は、ようやくのことで上洛を決意。

引き換えに娘と共に岡崎へ送られた“なか”に対しては、三河武士の強烈なエピソードが残されることとなりました。

それは一体なんだったのか?

※続きは【次のページへ】をclick!