戦国ファン、特に信長のことが好きな方は【姉川の戦い】に胸踊らせる方も少なくないでしょう。

朝倉義景を討つべく越前に出兵した織田信長が、突如、背後にいた浅井長政に裏切られ、命からがら京都→岐阜へと帰還。

その後スグに軍勢を整え、近江の姉川で浅井・朝倉連合軍と戦った野戦です。

元亀元年(1570年)6月28日に勃発したとされます。

兵数は諸説あり、

・織田23,000

・徳川6,000

vs

・浅井8,000

・朝倉10,000~15,000

という規模。

しかし……。

少し不思議に思いませんか?

両軍それぞれこれだけの大軍で正面からぶつかっておきながら、思ったほどには決着はつかず、その後もずっと戦いは続いてます。

姉川の戦い:元亀元年(1570年)

↓

朝倉・浅井の滅亡:天正元年(1573年)

上記の間に志賀の陣(宇佐山城の戦い)があったり、比叡山焼き討ちがあったり。

あるいは本願寺の蜂起や長島一向一揆など、関連する戦闘を数えればキリがないほど勢力争いを続けており、だからこそふと思ってしまうことがあります。

いったい【姉川の戦い】とはなんだったのか?

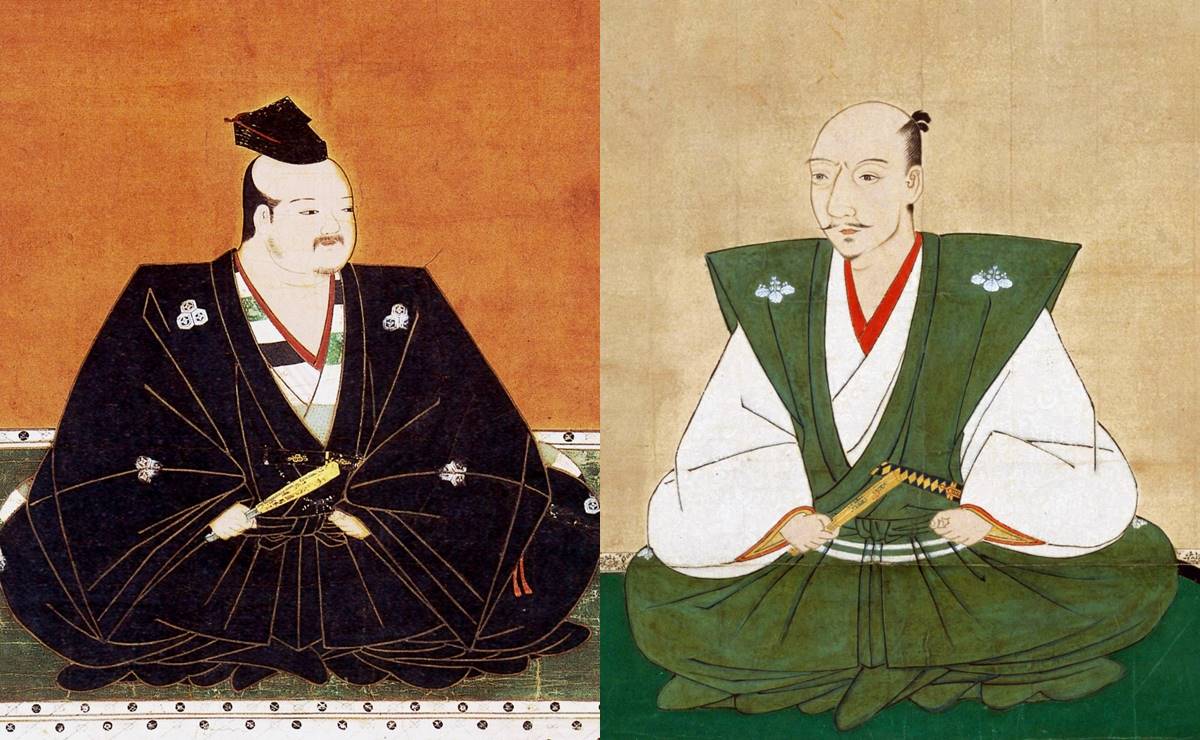

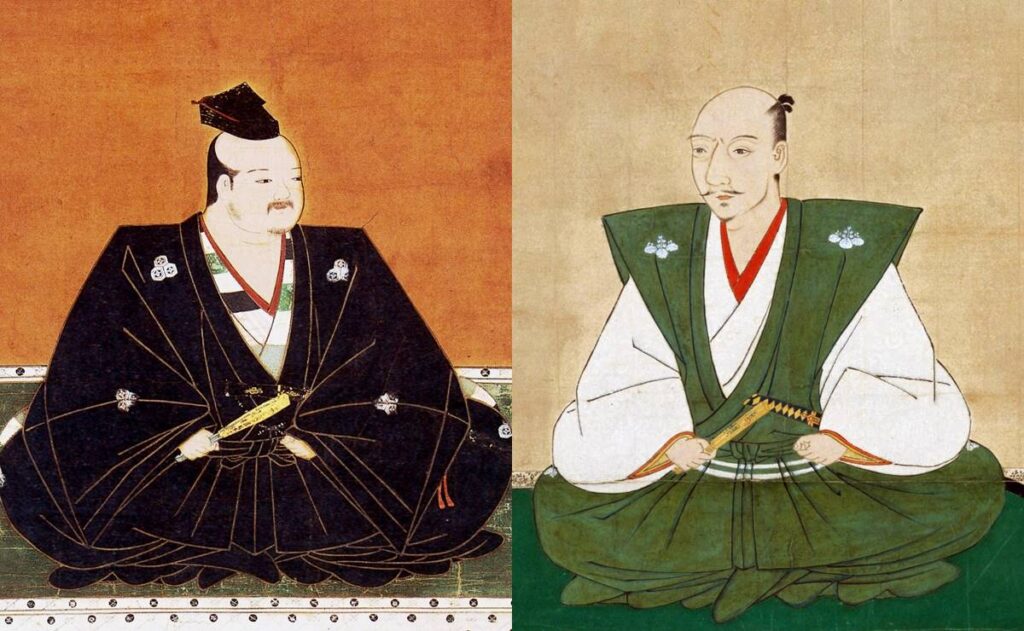

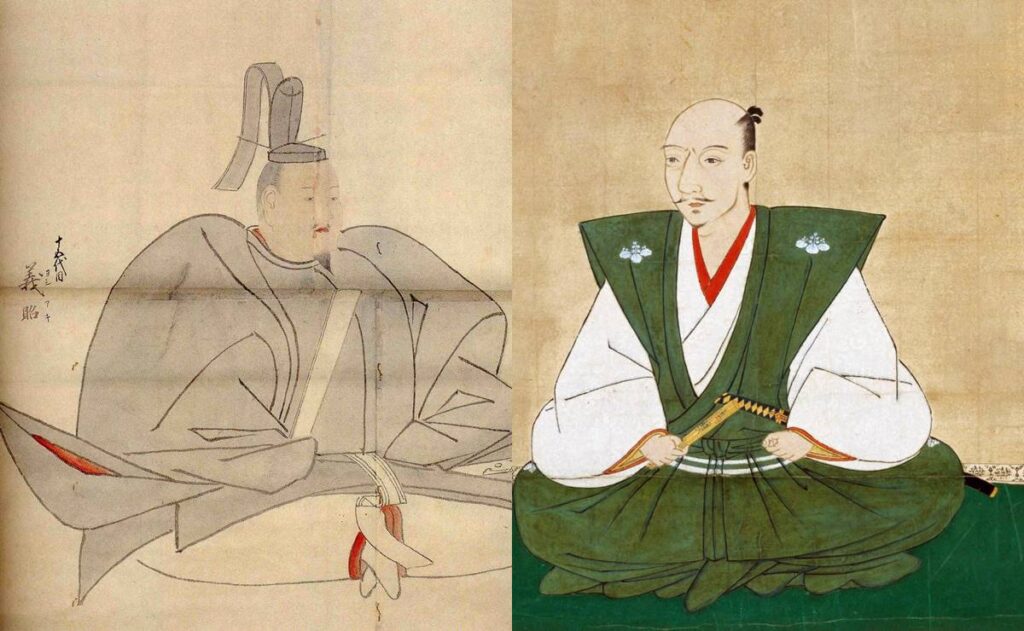

浅井長政(左)と織田信長が衝突/wikipediaより引用

本日は、戦闘そのものや、その背景も併せて見て参りましょう。

なぜ裏切られ 姉川の戦いが勃発したか

織田家と浅井朝倉両軍との因縁を考える上で真っ先に気になること。

それは「なぜ浅井は信長を裏切ったのか?」ということでしょう。

ざっくりと言えば、浅井が国衆の連合体であり、長政一人の意思ではどうにもならなかったということであり、強固な主君体制を敷いていた信長は、その辺の判断を見誤ったのかもしれません。

詳細は以下の記事に譲り(記事末にもリンクがございます)、

-

信長が浅井長政に裏切られた理由がスッキリわかる|近江の複雑な国家運営に注目

続きを見る

本稿では、信長の攻城戦とからめて姉川の戦い(野戦)を見て参りたいと思います。

まず、野戦と言いますと「城は関係ないでしょ?」なんて反応が必ず返ってきたりしますが、むしろ逆。

領地を治めるにせよ(政治面)、兵を動員するにせよ(軍事面)、戦国時代の基本は、あくまで拠点(城)。

その奪い合いが主目的です。

戦い方が攻城戦になるのか、姉川の戦いのように野戦になるのか、それはその時々の力関係や情勢により、今回の場合、織田信長の視点から見ていくと次のような流れになります。

【姉川の戦いに至るまでの織田軍の動き】

美濃を制する(岐阜城を確保)

↓

京都へ上洛(足利義昭の将軍就任)

↓

朝倉攻め(天筒山城・金ヶ崎城まで陥落)

↓

浅井家の裏切り(挟撃に遭う)

↓

金ヶ崎の退き口(豊臣秀吉らによる撤退戦)

↓

姉川の戦い

実は信長は、浅井家に裏切られたあと、すぐにでも戦わなければならない理由がありました。

岐阜城と二条城を結ぶルートは絶対!

織田家が浅井と戦わなければならなかった理由。

それは第一に【岐阜城と二条城を結ぶルート】の確保です。

それもただの連絡路ではいけません。

将軍・足利義昭も、ようやく自前の家臣団と軍事力を持ち始めたとはいえ、まだまだ非力であり、織田家の軍事力は必須。

巨大な軍事力が背景にあってこその強い権威と外交力は保たれます。

そして何かあったら常に「織田軍団が畿内に駆けつけるぞ!」という安全保障があってこそ、織田家と足利将軍家による畿内支配、すなわち天下布武は成り立ちます。

そのため岐阜城と二条城を結ぶルートは、素早い進軍が可能かつ安全な軍用道路でなくてはなりません。

美濃から京へ至る道は、信長が金ヶ崎から逃げ帰った千草峠越えなど複数ありますが、やはり重要なのは美濃から関ヶ原を抜けて琵琶湖沿いに南下して南近江から上洛するルートです。

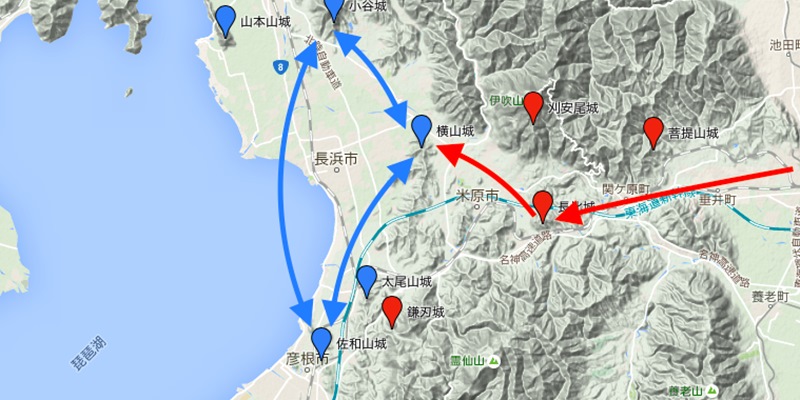

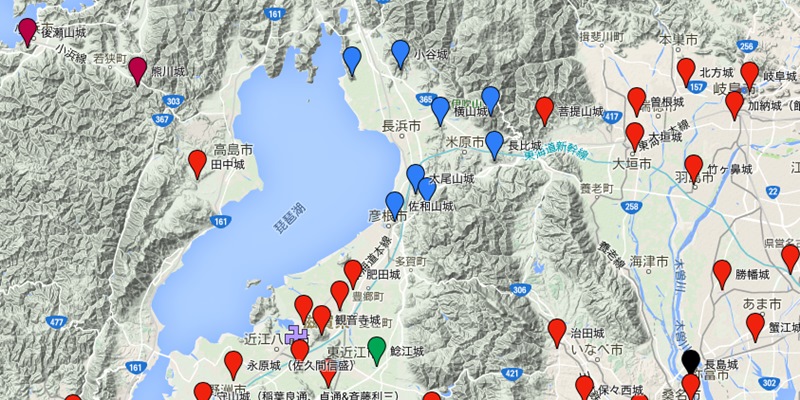

ここで以下の地図をご覧ください。

©2015Google,ZENRIN

赤が織田勢力下の城で、青が浅井方。

裏切りで美濃―京都間は分断されてしまいました。

京都側から見て

【二条城-宇佐山城-長原城-長光寺城-旧安土城】

あたりまでは織田家の重臣を各地に置いて保持していますが(赤い拠点)、岐阜城から旧安土城まで(青い拠点)を制圧しなければなりません。

細かいことを申しますと、石部城や鯰江城にも六角義賢、六角義治父子が潜んでおり、ゲリラ戦の根城となっておりました。

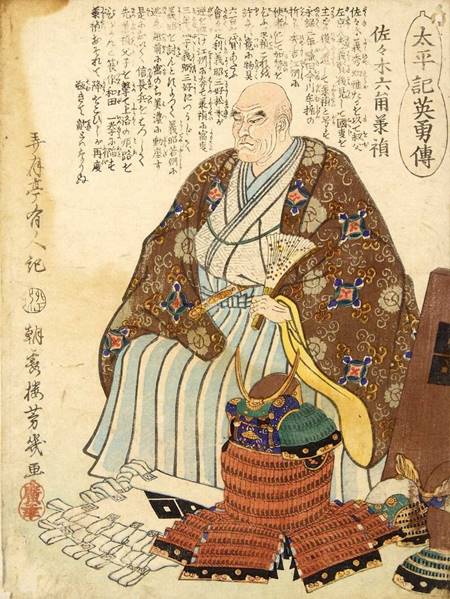

六角承禎(六角義賢)の錦絵/wikipediaより引用

佐久間信盛や柴田勝家らの奮闘で、それら“南近江ゲリラ”は押さえつけておりましたが、観音寺城の北、愛知川の先の佐和山城や横山城は浅井家が支配しており、南近江から岐阜城へ至る軍用道路はここで完全に断たれています。

ということで、信長なによりのミッションは、まず京への進軍ルートを回復することでした。

ここから長く続く浅井・朝倉連合軍との戦いは、裏切りへの報復や恨みというアウトレイジな理由よりも、畿内を勢力圏に置く天下布武の運営上、必要な措置なのです。

琵琶湖利権は絶対に譲れない浅井家

次に裏切り後の浅井家の戦略をみてみましょう。

浅井家の方針は基本的には変わりません。

北近江と琵琶湖の経営を維持することです。北近江以外への領土拡大の意図はありません。

しかし領土内への織田家の軍事侵攻は絶対に許せない。

ここで浅井家の北近江を取り巻く地政学について少し詳しく見ておきましょう。

琵琶湖東岸の小谷城を本拠地に、北部は北国街道で越前に繋がり、南部は琵琶湖沿いに南下して南近江に繋がります。

途中で東山道が東へ分岐して、これが美濃へとつながります。

赤=小谷城 紫=姉川古戦場 黄=岐阜城

東部は軍の進軍が不可能な山岳地帯で、唯一、関ヶ原経由の隘路で美濃に至ります。

西部は広大な琵琶湖が広がります。

浅井家の地理的特徴として、とにかくこの【琵琶湖が重要】。

関西圏への単なる水瓶だと侮ってはいけません。

琵琶湖は莫大なカネも生むのです。

その水運は、敦賀と京、大坂を結ぶ巨大な商業利権を形成しており、堅田衆などの水運や漁業権を担った湖族を生み出しました。

浅井家はこの湖族の権利を保証し、彼らの信仰の中心でもある竹生島信仰の最大の後援者となることによって、味方に付けて琵琶湖全体をゆる~く支配しておりました。

つまり浅井家の支配圏は琵琶湖そのものに加えて、琵琶湖の西岸や南岸各地の港町も浅井の勢力圏と考えなくてはなりません。

琵琶湖にへばりつくように細長くつながる土地だけが浅井家の領地ではないのです。

西部は琵琶湖を含む比叡山の麓が国境であり浅井家の勢力圏なのです。

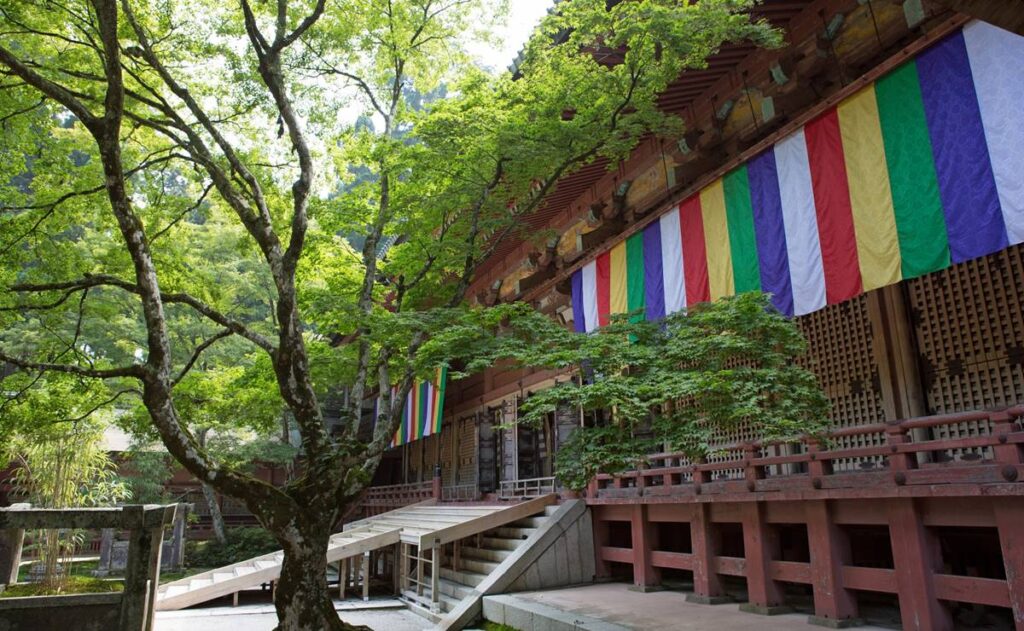

延暦寺とも関係良好だった浅井家

では、西部で隣り合う比叡山との関係はどうでしょうか。

古来より近江には寺院の荘園領地が各地に散らばっていました。もちろん比叡山延暦寺の寺社領もあります。

比叡山延暦寺

寺社領には代官が置かれます。

代官が独立して戦国領主となることもありますが、延暦寺の寺社領は直接支配により厳格に管理されていました。

そのような寺社領が散らばる近江でも、浅井家は彼らの土地を奪うのではなく、所有を保証することで北近江の支配権を確立してきました。

『じゃあ浅井家なんていらないじゃん?』

そう思いますが、国衆同士で土地の境目争いが起こっても、戦国時代には裁判所もなければ奉行所もありません。

もはや機能していない守護に相談しても解決能力はゼロですし、京に出向いて将軍にお伺いを立てたって同じく解決されません。

そんなとき公明正大にジャッジできて地元の事情にも詳しい人物がいると話が早いわけです。

それが浅井家の存在意義です。

浅井家がトップダウンの組織ではなく北近江の国人衆の連合組織なのはそういう理由です。

そのようなゆる~い支配で浅井家は北近江の支配権を保ってきたので、延暦寺との関係も良好なのです。

つまり浅井家は、北部の越前や若狭方面は盟友の朝倉家、西部は延暦寺と友好関係にあり、美濃方面から織田方が侵入されてかき回されるのは百害あって一利なしなのです。

その際、美濃からの侵入を防ぐためにあったのが横山城。

また佐和山城を対南近江の最前線の城として、織田方の諸城を陥落させるのが、浅井にとっての戦略となります。

【浅井家の戦略】

・東(岐阜城)からの侵入を防ぐ

・南近江の織田方諸城を落とす

信長の戦略ばかりに注目していると、浅井長政が何もやってないかのような印象を受けるかもしれませんが、そんなワケありません。

浅井家は、南近江の国人衆や寺社勢力に対しても権利を保証することで次々と味方にしていきます。

かつては浅井家の天敵であり、織田家に対してゲリラ活動を展開する六角家すらも「敵の敵は理論」で味方にします。

長々と書きましたが、もうお気づきでしょう。

浅井家はこの時点で決して孤立していたわけではありません。

織田家を裏切った理由も感情的なものではなくて、勝算あっての裏切りだったのです。

美濃からの侵入を防ぐ刈安尾城と長比城

浅井家は美濃方面からの後詰めルートを遮断するためにいち早く動きました。

交通の要衝「関ヶ原」を抜ける伊吹山周辺の防衛のために「刈安尾城(かりやすおじょう)」と「長比城(たけくらべじょう)」を築城。

これらは朝倉家による築城と云われています。

以下の地図をご覧ください。

右側(東)の美濃から、左側(西)の近江へ抜けようとすると、山岳の合間で道が狭くなり、そのすぐ先に刈安尾城と長比城がご確認できるでしょう。

刈安尾城は北近江守護・京極高清の居館「上平寺館」の詰めの城があったところで、関ヶ原方面まで見渡せる場所に位置しています。

ここで美濃から北国街道へ出る道を封鎖しましました。

一方、長比城は美濃から京へ向かう東山道を封鎖します。

そして織田家と同盟していた頃には小谷城と佐和山城のつなぎの城でしかなかった「横山城」を改修して北近江~美濃国境にフタをしたのです。

仮に、このフタが破られても、背後の鎌刃城と佐和山城で待ち構え、その後詰めとして本城の小谷城から軍勢を繰り出して南下する織田方の背後を襲うことが可能です。

囲碁や将棋のように考えれば、まさに盤石の守備体制です。

敵に攻撃する意思を見せつけなければ機能せず

これだけ強固な防御に対し、織田軍はどうすればよいか?

小谷城と佐和山城を結ぶ縦のライン上に出てこなければ、京へ進軍するどころか、南近江に近づくことすらできません。

まさに八方塞がり。

このように浅井家は、関ヶ原周辺を二つの陣城と横山城で危険なデルタ地帯を造り、待ち構えていたのです。

一見すると完璧な守りにも見えますね。

しかし、この浅井家の防衛戦略が間違いだったことがすぐに露呈します。

実は軍事的に攻め寄せる敵に対し、自領に城を構えて待ち受ける戦略は良策ではありません。

どこがまずい戦略なん?と思われるかもしれませんが、自領に城を構えるということは、

【これ以上先に進みません・絶対にこちらから攻めません】

と宣言するようなものです。

仮に両軍が同盟中であればそれでもよいでしょう(そうであれば城は構えませんが)。

しかし今は交戦中。

自分から「攻めてやる!!!」という強固な意図を見せつけることは非常に重要です。

例えば、織田信長が美濃の斎藤家を攻めるとき、危険を冒して何度も木曽川の向こうに橋頭堡を築こうとしたり、あるいは武田信玄があえて敵地に旭山城や海津城を築いて領有を既成事実化したように、

【自領外(敵領)でのアクション】

が必要なのです。

仮に、領土的野心がなく、防衛に徹する場合でも、上杉謙信のように最前線を越えて敵領内へ侵入して敵陣を破壊し、【進攻の代償が高くつくこと】を見せつけることが重要。

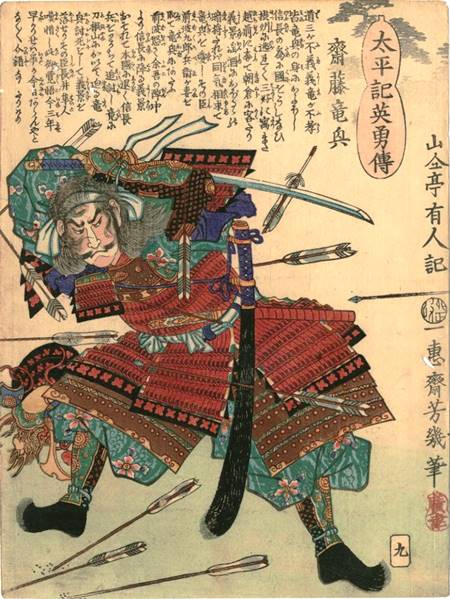

『芳年武者旡類:弾正少弼上杉謙信入道輝虎』(月岡芳年作)/wikipediaより引用

なぜなら相手に反撃の意志なしと分かれば侵攻にのみ専念でき、【攻めの戦略】だけを立てればよくなるからです。

その方が、圧倒的に戦いやすいのは自明の理でありましょう。

浅井長政は、たとえ防衛が主目的でも、「美濃へ攻め込むぞ!」という意思を見せつけなければならなかったんですね。

誰得?と問われれば朝倉得!

本気で自領を守りたいのであれば、最前線の城は鉄壁の防御ではなく「攻めの城」でなくてはなりません。

例えるなら、分厚いコンクリートで固めた要塞ではなく、空母やイージス艦の機能を有している必要がある。

信長が稲葉山城攻略に手こずったのも、同城がイージス艦のように機能して、再三の信長の侵攻を、稲葉山城のはるか手前で防ぐことがてきたでした(以下の記事に詳細あります)。

-

稲葉山城の戦い|信長の“美濃攻略” 実は信玄に気遣いながらの大戦略だった

続きを見る

しかしせっかくのイージス艦機能があっても、運用する者次第でいくらでも変わります。

稲葉山城の場合、斎藤道三や斎藤義龍らは運用できても、その次代・斎藤龍興には荷が重過ぎました。

斎藤龍興・浮世絵(落合芳幾画)/wikipediaより引用

ゆえに信長に落とされたのです。

では、浅井家はどうでしょうか。

智謀に優れる浅井久政と戦上手の浅井長政。

そんな最高の運用者がおりながら、浅井家は美濃との国境を分厚いコンクリートで固めてしまいました。

実は、長政の祖父・浅井亮政の時代は、当時、新興だった美濃斉藤家に対して度々国境を越えて軍勢を繰り出しておりました。

そうやって北近江の国境を美濃勢から守ってきていた。

そんな先例があったにも関わらず、今回は国境の手前を固めるという誤った戦略をとってしまったのです。

もっとも刈安尾城と長比城は越前衆による築城との記録に従えば、浅井家にとっては愚策でも、朝倉家にとってはベストな選択でしょう。

朝倉家にとっては、北近江そのものが越前防衛の緩衝地帯であり、そこを織田家との決戦の場に設定すれば、少なくとも越前には戦乱のトラブルは及ばないからです。

浅井長政はこの朝倉家中心の戦略に気づいていたのか。

あるいは反対したかったがゴリ押しで築城されたのか。

もしくは全く理解できずにお人好しにも築城を承知したのか。

詳細は不明ですが、両城の築城が「誰得?」と問われれば、間髪入れずに「朝倉得!」と答えられる築城位置なのです。

いずれにせよこの防衛戦略を見る限り、信長が長政を小心者呼ばわりした人物評価は的を射ていたと思います。

浅井長政/wikipediaより引用

信長に衝かれた浅井家第二の失策とは

では浅井長政にとってベストな選択は何だったのか?

亮政時代の戦略を踏襲すれば、信長が金ヶ崎から岐阜城にたどり着く前に美濃に侵入し、大垣あたりまで西美濃を荒らしまくるか、長政自ら全軍を率いて関ヶ原の隘路で待ち構え、決戦に持ち込むべきでした。

信長は必ず京への進軍ルートの確保に出てきます。

相手の出方が分かっていることほど戦略が立てやすいことはありません。

個々の戦闘力では決して負けてはいない北近江兵ですが、織田信長の動員兵力(尾張、美濃、伊勢、援軍の徳川家)を考えると数で劣ることは明らかです。

織田信長/wikipediaより引用

少ない兵力が大軍を相手にするときは、相手に包囲されないことが最も重要です。

包囲されないためには相手が留守の時に攻勢に出つつ、後退して関ヶ原付近の隘路で待ち構えるべきで、自領に引きこもるだけで何もしないのは最もダメな選択で、実際、そういう動きになっていきます。

長政が攻勢に出てこない――。

それを理解した信長は、京に向けて全力で侵攻するのでした。

そして信長は浅井家の第二の失策をつきます。

浅井家の失策――それは地元の国人衆・堀秀村とその家臣・樋口直房に重要なデルタ地域を任せたことでした。

この二名を、竹中半兵衛重治が短期間で調略してしまうのです。

竹中半兵衛/wikipediaより引用

「さすが半兵衛!軍師様!」

そう言いたいところですが、これはほとばしる智謀というよりも、竹中家代々の領地が北近江との国境付近「菩提山城」にあることがミソです。

国は違えど、領地が隣り合う竹中重治と樋口直房は顔見知りなのです。

しかも竹中は稲葉山城を乗っ取った後に斉藤家を出奔し、しばらく樋口直房の食客になっていたという仲でもあります。顔見知りどころか両者には国境を超えた熱い友情さえ感じます。

堀秀村は「鎌刃城(かまはじょう)」という、名前だけみると血が滴り落ちてくるようなスプラッターな城名の城主です。

文字通り鎌の刃のような縄張りをしているのでこの名称になりました。

鎌刃城は佐和山城同様に、南近江との最前線に位置して、浅井―六角間で何度も奪い合いになった城でもあります。

堀家は先祖代々、六角家についたり浅井家についたりを長年繰り返し、戦国の世を泳いできました。

こんな堀秀村に「裏切るなよ!絶対に裏切るなよ!絶対だぞ!」と指示してもダチョウ倶楽部的展開になるのは目に見えています。

浅井長政は、樋口直房の領地だからといって最前線の重要な城の管理を現地人に任せるのではなく、磯野員昌や阿閉貞征レベルの重臣に任せるべきでした。

もしくは長政自ら本隊を率いて入城すべきでした。

しかしそれができなかったのが浅井家のゆる~い支配のデメリットです。

重要拠点に半兵衛旧知の武将を置いたのが間違い

ともかく鎌刃城まで調略され、補給ルートを絶たれた刈安尾城と長比城は敵地に孤立。

無用の長物となってしまい、両城の守備兵も織田方が来る前に逃げ散ってしまいました。

この調略に怒った浅井長政は小谷城にいた樋口直房の人質を見せしめに殺してしまいますが、二人を調略されたのは明らかに長政自身の失策です。

とはいえ北近江にはまだ横山城とその背後に佐和山城があります。

ここで信長は南近江へ向けて一気に進軍――と思いきや、押さえの兵力を横山城にわずかに残して自らは北上し、小谷城に向けて進軍を開始します。

もうおなじみの光景ですね。

今回も敵の本陣、小谷城へ全速力で向かうのです。

しかしさすが難攻不落の小谷城です。

そう簡単には落ちません。

結局、信長は小谷城の陥落は難しいとあきらめて小谷の城下町を放火。

虎御前山など付近の小山に陣取り、挑発を繰り返しながら長政を小谷城から引きずり出そうとしますが、敵もなかなか出てきません。

ならばと、いったん小谷城から撤退し、横山城の総攻撃に移ります。

浅井長政にしても、この間、小谷城でプルプル震えていたわけではありません。兵力を補うため朝倉家の援軍をひたすら待ちながら、織田方に対して夜討ちを仕掛けて反撃していました。

実はこの数日前に朝倉義景は、朝倉家の軍事一切を引き受ける軍奉行の朝倉景鏡(かげあきら)を信長追討軍として派遣していました。

朝倉家の軍奉行は長年、猛将・朝倉宗滴が務めていましたが、宗滴死去後は義景の従兄弟・朝倉景隆、次いで朝倉景鏡が務めました。

この景鏡率いる信長追討軍が既に動いていたのです。

ただし小谷城の救援ではなく「金ヶ崎から撤退する織田信長の追撃」のためです。

ええ、そうです。

みなさんもぜひ同じツッコミを入れてやってください。

「遅いわ!」

これが朝倉クオリティーです。

朝倉家の後詰めは不安でしかない

実は朝倉家の軍勢は、ここまで長年、朝倉宗滴のセンスだけで維持されていたので、彼の死後は急激な質の低下を招いていました。

さらに後任の朝倉景隆は謎の死を遂げ、朝倉景鏡が軍奉行の全権を握ってしまい、なんだかなぁ……な状態。

信長の撤退から10日ほどして、のんびりと金ヶ崎に現れた朝倉の大軍勢が、「よし! 信長は金ヶ崎から撤退した!」と指差し確認して(さあ、もう一度ツッコミましょう「遅いわ!」)、一乗谷に帰ってしまいます。

そしてちょうど越前に帰り着いた頃、浅井家からの小谷城援軍要請がやってきたのでした。

さすがの朝倉義景も後詰めの義務は果たさないといけないので「んじゃまた頼むわ、景鏡さん」と、景鏡に出陣要請します。

しかし肝心の景鏡はやる気無し。

「は? 無理無理。今帰ったとこだし、足疲れたわ」といった会話があったどうか分かりませんが、再び出陣することはありませんでした。

確かに、これほどの大軍が帰郷して一度緩んだ士気を再度入れ直し、あらためて攻勢に出るには徹底した指揮命令系統が必要であり、さらに相当な訓練が必要です。

当時の朝倉クオリティーでは不可能に近い要求です。

結局、朝倉家は親戚衆の一人(謎の死を遂げた朝倉景隆の息子)である朝倉景健(かげたけ)に兵8千を任せて小谷城の後詰めに出しました。

当主の朝倉義景でもなく、軍奉行の景鏡でもない。

朝倉義景/wikipediaより引用

朝倉家のやる気スイッチがオフなのが分かります。

この軍勢が姉川の戦いで朝倉方として戦うことになるのです。

味方なら、不安しかありませんね。

【姉川の戦い】ではなく【野村の戦い】か?

朝倉景健の北近江到着後、浅井長政も小谷城から出て横山城の救援に向かいました。

援軍は、朝倉家主力ではなかったものの、織田方との兵力差は縮まりました。

信長は、横山城の北端「竜が鼻」に陣を敷き、横山城への後詰めとして南下するであろう浅井家本隊と朝倉の援軍に備えます。

ここで信長は徳川家康に援軍を要請しています。

徳川家康/wikipediaより引用

この後に勃発するのが有名な【姉川の戦い】です。

兵数は前述の通り

・織田23,000

・徳川6,000

vs

・浅井8,000

・朝倉10,000~15,000

という規模ですね(推定)。

『信長公記』では【野村の戦い】と呼ばれています。

浅井側の記録も【野村の戦い】であり、朝倉家の記録では【三田村の戦い】、そして徳川の記録だけが【姉川の戦い】です。

実は姉川の戦いは正確な記録が残っていません。

信長の13段の構えを、浅井重臣の磯野員昌が11段まで崩した――なんて勇ましい記録もありますが、すべて後世の軍記物が出典であり、本当かどうか怪しいところです。

浅井三代記など後世の軍記物に準拠した布陣図/photo by Jmho wikipediaより引用

【野村の戦い】ではなく【姉川の戦い】の名が残ったように、戦況も徳川寄りの内容に随分脚色されています。

少数の徳川方が朝倉方を蹴散らした勢いで浅井家の側面に横槍を入れて最終的に織田・徳川連合軍が勝利したことになっており、この戦闘経過も軍記物が作られた江戸時代という時代背景が色濃く出ていると思います。

なんせ3代将軍・徳川家光のおじいちゃん徳川家康と、母・江の実家の浅井家、そして母方のおばあちゃん・お市の実家の織田家が入り乱れて戦ったとあれば、徳川の時代ではこれほどの豪華キャスティングを見逃すことはできないでしょう。

要は徳川のための合戦描写なんですね。

また姉川の戦いでは、やたら徳川の譜代家臣たちが活躍していまして。

戦国の世を知らない将軍に対して

「我々の先祖が家康公を支えたから今の徳川の世があるんです。譜代家臣を大事にしなさいよ!」

という、将軍を教育する格好のネタにしていたようにも思えます。

姉川の戦いは野戦による決戦が目的ではなかった

話を戻しましょう。

姉川の戦いの経過で確かなことは、ざっと次のようなことです。

◆西の朝倉家に徳川家が対峙し、東の浅井家を信長の馬廻り衆と西美濃三人衆が戦ったこと

◆朝倉家の猛将・真柄直隆や、同じく浅井家の猛将・遠藤直経など、浅井、朝倉方の多数の将が戦死したこと

◆織田信長が、撤退する浅井・朝倉家を追撃し、小谷城下をまたしても放火しまくったこと

本多忠勝と一騎打ちしたという伝説もある真柄直隆(姉川合戦図屏風)/wikipediaより引用

姉川の戦い後も、浅井家は何年にも渡って軍事行動が可能だったように、

「実は浅井は負けてなかったんじゃないか?」

とか

「そもそも小規模な戦いだったんじゃないか?」

と言われており、結局は正確な経過がほとんど不明なんだ……ということに尽きます。

確実なことを確認しておきますと……。

あくまで横山城が主戦場。

姉川の戦いは後詰め戦から展開した野戦であり、野戦による「決戦」が目的ではなかったことです。

この後、小谷城下まで攻められているので浅井長政は確かに野戦に負けましたが、「横山城防衛に失敗した」と言う方が正確でしょう。

【姉川の戦いの意義】

・野戦による決戦が目的ではなかった

・浅井は横山城の防衛に失敗した

後詰めの来ない横山城はもはや死んだも同然です。

横山城を守備する浅井方の国人衆は、戻ってきた信長に降参し、城を織田方に明け渡します。

信長は横山城の城番として木下藤吉郎(豊臣秀吉)と竹中半兵衛重治を入れ、続いて佐和山城の攻略に向かいました。

豊臣秀吉/wikipediaより引用

磯野軍 佐和山城参戦は不可能だったのでは?

佐和山城は相変わらず磯野員昌が守備しておりました。

軍記物では、磯野員昌の姉川の戦いでの活躍が知られていますが、そもそも敵地にポツンと取り残されている佐和山城の城主が姉川の戦いに参加できたかどうか疑問です。

磯野員昌/wikipediaより引用

陸路では織田家の支配地域を縦断して行かなくてはなりません。

そうであれば、わざわざ浅井長政の元になど行かず、織田方の背後に陣取るか、横山城に入城するでしょう。

あるいは琵琶湖から船で小谷城方面に出ることも考えられます。

今と違って佐和山城下まで内湖が広がっていましたので、城から直接、琵琶湖に出ることが可能です。このルートで船団を率いて小谷城に向かったことも考えられます。

そこで佐和山城を空っぽにしてまで姉川に向かうでしょうか。

今回の織田家の目的は「京都までの進軍ルートを確保」し、「織田信長がいつでも畿内に軍勢を繰り出せることを諸大名に見せつけること」です。

故に、主戦場は南。

佐和山城はそれを阻止する最後の要の城ですから、守る側の浅井家も小谷城より佐和山城の防衛こそがヤマになっていたはずです。

そう考えると磯野員昌の参戦も怪しく、そもそも姉川の戦いの勝敗もそれほど重要ではないことが分かります。

京都までの進軍ルートは確保した

岐阜城の出陣から、佐和山城攻城戦までの一連の戦い。

それを見ると、小谷城への攻撃や姉川の戦いは、横山城と佐和山城の攻撃前に、織田方が背後を狙われないために仕組んだ牽制と見るほうが自然です。

浅井長政が北近江防衛のためにすべきだった美濃に侵入して荒らしまくるという牽制を、義兄の信長自身が長政の面前でやってみせたのです。

佐和山城の短期間での落城は難しいと判断した信長は付け城戦術で対抗します。

城に通じるすべての道を付け城で遮断しました。

佐和山城を包囲する織田方の付け城。戦国時代は城の麓まで琵琶湖の内湖が広がっていました。彦根山は内湖からの補給ルートを阻止する役目があったと思われますが、制湖権は浅井方にありましたので、どこまで機能していたか分かりません/©2015Google,ZENRIN

すでに横山城まで信長の支配地域に入ってしまったため、小谷城からの援軍や兵糧は期待できません。

かなり絶望的な状況。

しかし佐和山城自体が巨大な城郭で、琵琶湖からの補給ルートはまだ浅井家が握っておりました。

磯野員昌という頼りになるアニキの存在で、これ以後も降伏することなく籠城に徹します。

結局、道を封鎖されたとはいえ佐和山城の落城は免れました。

横山城、佐和山城の攻城戦を一連の戦いと考えると1勝1敗の引き分けと考えてもよさそうです。

とはいえ信長は京までの進軍ルートを確保するという主目的を達成しております。

信長が、義昭に謁見して勝利を報告したのは誇張でも間違いでもないでしょう。

良好な関係だった足利義昭(左)と織田信長/wikipediaより引用

このようにお互いが完璧とは言わないまでもある程度目的を達成したのです。

こうしてみると有名な戦いであるにも関わらず【姉川の戦い】が決定的な戦いにならなかった理由が分かります。

今回はここまで!

今後は三好三人衆や本願寺の蜂起から、森可成の死、それに続く坂本城の歴史的意義まで突っ込んでみたいと思います。

あわせて読みたい関連記事

-

織田信長の生涯|生誕から本能寺まで戦い続けた49年の史実を振り返る

続きを見る

-

金ヶ崎の退き口|浅井長政に裏切られ絶体絶命の窮地に陥った信長や秀吉の撤退戦

続きを見る

-

浅井長政の生涯|信長を裏切り滅ぼされ その血脈は三姉妹から皇室へ続いた

続きを見る

-

越前の戦国武将・朝倉景鏡が朝倉氏滅亡の戦犯か? 義景を裏切り信長の傘下へ

続きを見る

-

近江を代表する戦国武将・磯野員昌~織田家vs浅井家の行方を左右する勇将だった

続きを見る