歴史上の有名な人物たちは一体何を食べていたのか?

2023年に『À Table!~歴史のレシピを作ってたべる~』というドラマが放映されました。

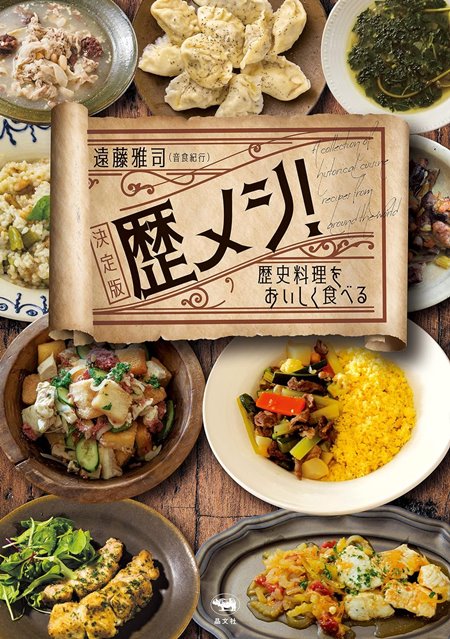

レオナルド・ダ・ヴィンチやマリー・アントワネットたちが普段何を食べていたのか? という内容で、歴史料理研究家・遠藤雅司氏(音食紀行)のレシピ本『歴メシ! 決定版(→amazon)』が原案。

歴史好きにはたまらない企画で、もともとは2017年に発売された『歴メシ! 世界の歴史料理をおいしく食べる(→amazon)』がパワーアップして決定版とされたもので、いずれも色褪せない内容の名著と言えるでしょう。

では実際に彼らはどんな料理を食していたか?

早速、偉人たちの好物を確認して参りましょう!

日本の家庭でも比較的作りやすい

古代メソポタミアからビスマルクまで。

ドコかで一度は聞いたなぁという世界史ビッグネームの時代から、当時の料理を現代に蘇らせてみようという一冊。

本書の魅力はいろいろありますが、最大の特長は「日本の家庭でも比較的作りやすい」点ではないでしょうか。

実は、歴史的なレシピ集というのは、海外でもわりと出ていまして、

『ロイヤル・レシピ―英国王室料理』

『アリスの国の不思議なお料理』

『シャーロック・ホームズ家の料理読本』

等の邦訳もあります。

ただし、こうしたものを日常の延長で作ろうとすると、高確率で詰みます。というのも……

・材料が入手できない!

・いちいち分量が多い! まず卵を1ダース割ってください、とか……

・描写ザックリでよくわからない!

・写真がなくて完成状態が想像できない!

・宮廷料理人の技なんて再現できない! レベル高っ!

ご覧のとおり、ハードル高し。

藤原シシン氏のように気合いの入った方でないと、なかなか再現できません→参照。

考えてみれば、織田信長が徳川家康にふるまったレシピを再現した、宝善亭の「信長御膳」も相当大変だったと言います。

以下のリポートにもありますように、

-

信長御膳の豪華な中身|信長が安土城で家康に振る舞った究極のグルメとは?

続きを見る

プロでも大変なものを、素人が真似しようと思ってもどだい無理な話。

その点、本書の内容は、レシピにもよりますが日本の台所事情でも再現できるようになっており、大変貴重な一冊と言えるのではないでしょうか。

昔の食べ物=マズイって思ってない?

昔の食べ物なんてマズイ――そう思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、要は、どの階層が食べていたかにもよるはず。

本書は基本的に、現代人が食べても結構イケるものを中心にセレクトしているため、安心できます。

通常版のラインアップはこの通りでした。

第1章 ギルガメシュ王の計らい

第2章 ソクラテスの腹ごしらえ

第3章 カエサルの祝宴

第4章 リチャード3世の愉しみ

第5章 レオナルド・ダ・ヴィンチの饗宴

第6章 マリー・アントワネットの晩餐会

第7章 ヴィクトル・ユーゴーのごちそう会

第8章 ビスマルクの遺言

マリー・アントワネット/wikipediaより引用

それが決定版では、以下の通り嬉しい大増量です!

第1章 ギルガメシュ王の計らい:古代メソポタミア

第2章 ソクラテスの腹ごしらえ:古代ギリシア

第3章 アレクサンドロス大王のもてなし(新):古代マケドニア

第4章 クレオパトラの歓待(新):古代エジプト

第5章 カエサルの祝宴:古代ローマ

第6章 マルコ・ポーロの帰還(新):中世・各国

第7章 リチャード3世の愉しみ:中世イングランド

第8章 レオナルド・ダ・ヴィンチの饗宴:ルネサンス期イタリア

第9章 マリー・アントワネットの日常:フランス・ブルボン朝

第10章 ユーゴーのごちそう:フランス・ナポレオン時代

第11章 ベートーヴェンの晩餐(新):神聖ローマ帝国&オーストリア帝国(18〜19世紀)

第12章 ビスマルクの遺言:プロイセン王国&ドイツ帝国(19世紀後半)

絨毯の中からカエサルの前に現れるクレオパトラ/wikipediaより引用

実に、第4章も追加されるばかりか、地域も大きく広がっていて、まさしく決定版。

こんなビッグネームの時代・文化でどんな味を召し上がっていたのか。

時代が降るにつれて食べる人の身分が低くなっているのも、歴史の潮流が顕れていて興味深いです。

第6章まではほとんどが王侯貴族用のレシピですが、第7章は市民がお客さんのレストランレシピ。

そして第8章には労働者が愛するレシピまで入り込んできます。

再現レシピが誤解と偏見を解消する!

本書で誤解と偏見が解消されることもあります。

「第4章リチャード三世」の愉しみです。

◆リチャード3世はワイン好きの美食家 遺骨から判明(→link)

発掘された遺骨調査から、ワイン好きの美食家であることが判明したリチャード3世。

リチャード3世/wikipediaより引用

イギリス料理というと質素で味にはこだわらない、要はマズイというイメージですが、シェイクスピアの時代あたりまで彼の国は美食家で有名だったそうです。

それがなぜマズくなっていったか?

・粗食をよしとするプロテスタントの普及

・産業革命以降庶民の労働時間が増加し、調理時間が激減

・寄宿学校の食事が粗末すぎて上流階級子弟の味覚がおかしくなる

・第二次大戦期の粗食レシピがそのまま残った

と、諸説ありますが、ともかく時代がくだるにつれて味が変化したのは間違いないようです。

この4章は、見た目もカラフルで滋養にあふれ、美味しそうなレシピでいっぱいです。

「いい意味で裏切られた」という感想も多いとか。

※続きは【次のページへ】をclick!