幕末がそれ以前の時代と大きく異なる点――。

何と言っても肖像写真が残っていることでしょう。

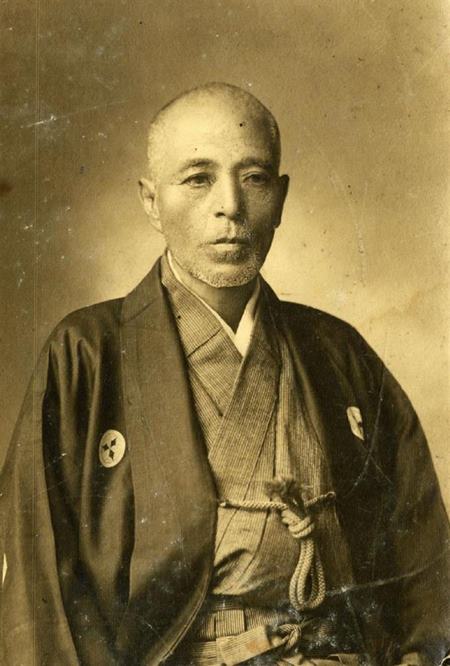

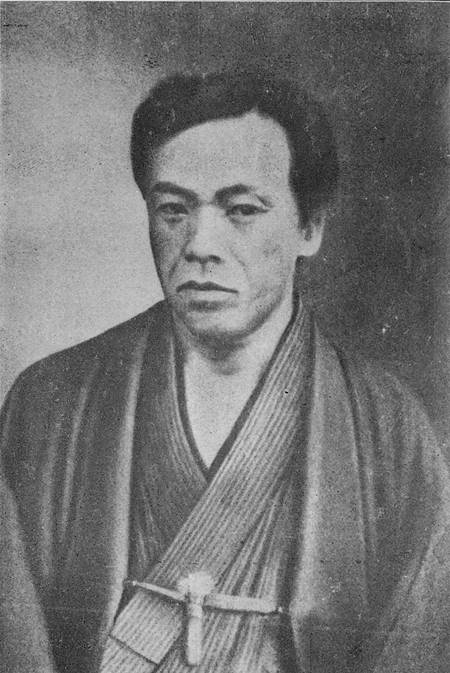

かつては別人の写真が流通しており、遺族が本物の公開に踏み切った斎藤一。

斎藤一/wikipediaより引用

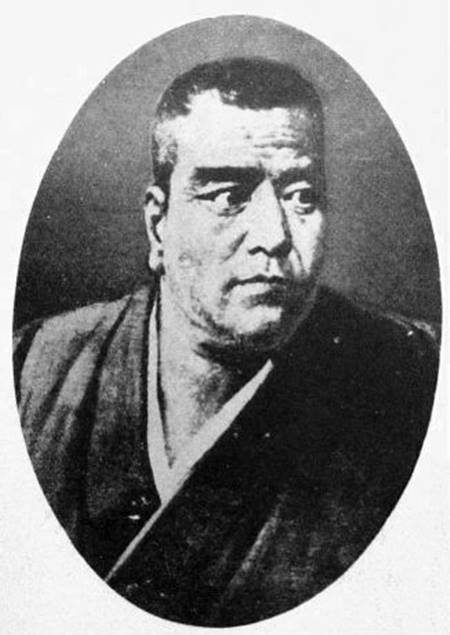

初代総理の姿からは想像もできないほど暴れん坊オーラ満載の伊藤博文。

若かりし頃の伊藤博文/wikipediaより引用

そうかと思えば本人が写真を嫌がり、キヨッソーネの描いた肖像画が広く出回っている西郷隆盛など。

西郷隆盛byキヨッソーネ/wikipediaより引用

なかなか混沌としている中、日本人初ではないか?と思われるプロカメラマンがいます。

明治37年(1904年)5月22日が命日である上野彦馬(うえの ひこま)。

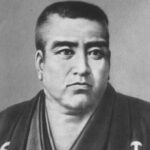

あの龍馬の有名な写真も、彼が直接撮影したものではないものの、上野のスタジオで撮られたものだったりします。

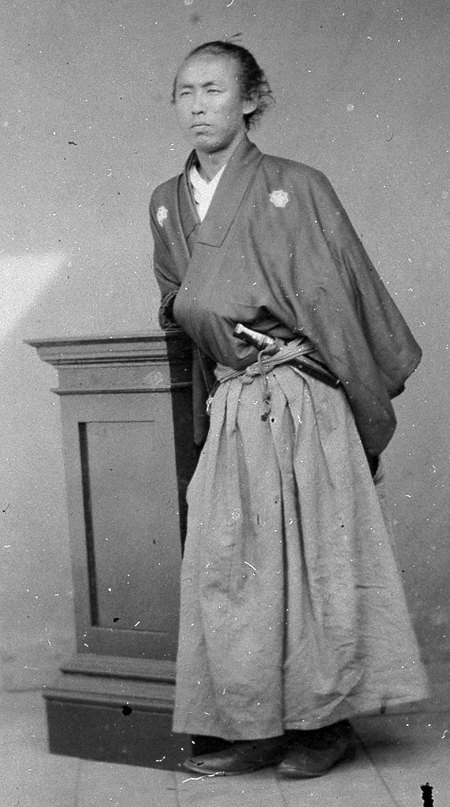

坂本龍馬・上野彦馬が長崎に開業した上野撮影局で撮影/wikipediaより引用

現代で龍馬がこれほど愛される人物になったのも、あの一枚があったから、とはあながち言い過ぎでもないでしょう。

本稿では、そんな写真の歴史と共に上野の功績を振り返ってみたいと思います。

肖像画から肖像写真へ

自分や家族の姿を残したい――。

そんな欲求は、昔からあるものでした。

西洋では、ルネサンス時代から写実的な肖像画が残されてきたものです。

そして、それは絵でありますから、実物より美しくできるもの。

ギリシャやローマ神話の人物に見立てる。小道具や背景でイメージ戦略を練る。老けさせない。

そういうことも可能でした。

エリザベス1世の場合、何歳になっても若い頃そのままの肖像画を残し続けたもので、盛ったものと、盛らないもののギャップは、なかなか凄いものがあります。

言わば“盛りザベス女王”と、

盛りザベス女王/wikipediaより引用

“盛らナベス女王”って感じでしょうか。

エリザベス女王/wikipediaより引用

中にはゴヤのように「王族の肖像画だろうと、盛らねえし」と、盛ることを拒否する画家もおりまして。

スペイン王家の肖像画は「ありのまま」と当時から評判でした

ゴヤと同時代、大人気だった肖像画家がルブランです。

彼女のタッチは、美肌効果抜群、魅力を引き出す繊細さが大人気でした。

マリー・アントワネットはじめ、多くの上流階級女性が顧客だったものです。

シュミーズ・ドレスを着たマリー・アントワネット(1783年)/wikipediaより引用

こちらの肖像画はシュミーズドレスが軽薄だと悪評をかいましたが、画家のせいではなく、衣装センスの問題でしょう。

ゴヤやルブランが巻き込まれたフランス革命からナポレオン戦争は、かように肖像画の全盛期。

そして19世紀前半から、写真が普及し始めます。

ヴィクトリア女王は、長い在位期間に肖像画から写真に切り替わった代表例でしょう。

即位当初からしばらくの間は、堂々たる絶世の美女というよりも、小柄で可憐な肖像画が残る女王。

それが晩年の女帝となると、気難しい顔をした写真に切り替わってゆきました。

夫・アルバートとヴィクトリア女王(1854年)/wikipediaより引用

何かと苦労の多い人生経験と老化のせいなのか?

それとも写真は美化できないせいなのか?

なかなか興味深いところです。

そんなヴィクトリア女王の治世に、開国へと向かっていったのが日本です。

写真は海を越えて、東の果てにも届きました。

長崎に伝わったダゲレオタイプ

カメラの技術そのものは、写真よりもずっと前にありました。

平賀源内も、箱とレンズを組み合わせた「写真鏡」を作っています。

平賀源内/wikipediaより引用

この技術と化学薬品を組み合わせ、画像を写す技術が写真であり、硝酸銀を使った試みは18世紀から行われて来ました。

1839年、その技術がついに実用化。

フランスのルイ・ジャック・マンデ・ダゲールによって「ダゲレオタイプ(銀板写真)」と呼ばれる技術が世に送り出されます。

ダゲールによる写真『Boulevard du Temple』。1838年から1839年の間に撮影/wikipediaより引用

それから僅か4年後。

1843年(天保14年)の長崎に、オランダ船が写真機を持ち運んできました。

強い興味関心を抱いたのが、蘭学者である上野俊之丞です。

好奇心旺盛で、蘭学の習得に熱意のあった俊之丞ですが、機材をじっくりと観察するわけにはいきません。

当時、幕府は蘭学への取り締まりを強化していました。

渡辺崋山や高野長英が災禍に見舞われたのも、その弾圧のせいです。

オランダ語の翻訳に許可が必要となり、幕府の目をかいくぐらなければならない、暗黒時代でした。

それから10年もたたない1851年(嘉永4年)、俊之丞は享年62で亡くなっています。

時はペリー来航の前年、まさに幕末前夜。

しかし俊之丞には、彦馬という子がいました。

彼こそが、幕末においてプロカメラマンとなるのです。

プロカメラマン上野彦馬

彦馬はダゲレオタイプ写真と同じころ、1838年(天保9年)に生まれました。

そんな彼の一生をたどることは、幕末から明治にかけての写真受容をたどることでもあります。

ざっと振り返ってみましょう。

蘭学者の父と、教養溢れる母のもとで生まれた彦馬は、幼い頃から秀才でした。

上野家では、日常会話でもオランダ語が飛び交うほど。10代で広瀬淡窓の咸宜園に学んだあと、激動の1858年(安政5年)、医学伝習所に入学します。

ここでオランダ軍医ポンペから、学んだのが湿板写真の技術でした。

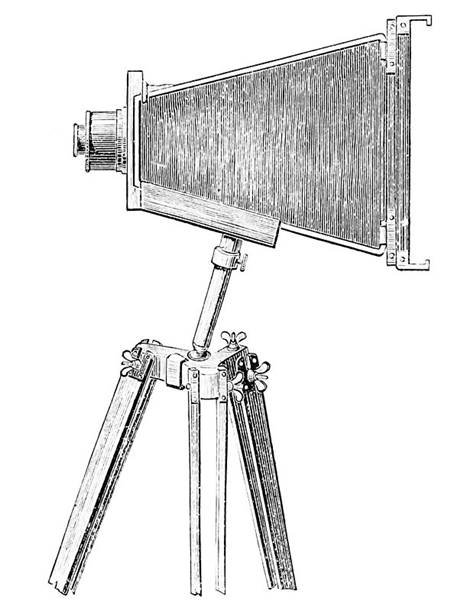

1878年当時のカメラ/wikipediaより引用

これだ!

彦馬はそう大興奮し、医学を並ぶことはやめて、舎密試験所で舎密学(化学)を学ぶこととなったのです。

蘭書を読み漁り、同僚の堀江鍬次郎ら写真に取り組むわけですが、そもそも撮影に必要な薬品があります。

そこで自作した……と、簡単にまとめられないほどの苦労をしております。

【上野手作りの薬品】

・アルコール

→焼酎やポンペからもらったジンを煮詰める

・アンモニア

→牛骨を埋めて、腐らせて掘り出し、煮詰める

青酸カリ

→牛の血を日光で乾燥させ、分析して精製する

肉食すら珍しい幕末に、こんなことをしたら、周囲からすればマッドサイエンティストにしか思えません。

実際「キリシタンの妖術でもやっているのか?」と噂されただけでなく、彦馬の姉が「弟の気持ち悪い実験で自分の婚期が遅れる」と嘆くほどです。まぁ、これは責任転嫁の部分もありましたが。

彦馬は江戸に遊学し、来日していたフランス人写真家ロシエに師事。

写真のための化学を学ぶ日々を送ります。

ロシエが撮影した横浜(1859年)/wikipediaより引用

長崎に戻ってからは、カメラを持って撮影に励む毎日です。

そして1862年(文久元年)、故郷長崎で「上野撮影局」を開きました。

写真館は赤字必至

江戸から戻った彦馬を迎え、長崎の人々はこう噂しました。

「ホトガラ狂いが戻ってきたと!」

歓迎ムードどころか、正気を失っているとすらみなされていたのです。

写真は、どのような扱いをされていたのか?

というと、これより前の1860年(万延元年)の万延元年遣米使節は、現地で幕府の使節たちが硬い顔で写真におさまっております。

万延元年遣米使節/wikipediaより引用

同年の遣欧使節団では、福沢諭吉はじめ、リラックスした笑顔で写真におさまる人もいたものです。

それも彼らが、最先端の学問を学んでいたからこそ。

当時は、カメラ好きの島津斉彬に、写真モデルを頼まれた薩摩藩士2名が、「魂を吸われたくない」と切腹したこともあったほどでした。

そんな時代です。

当然、長崎の人々も事情は大して変わりません。

鶏卵紙を使った写真をするようになってからは、上野家には卵の殻がどっさりと置かれていたため、「カステラを作ったらよか!」と助言してくる者もいたとか。

彦馬の写真に、周囲の理解はなかなか追いつかなかったのです。

そんな中で写真館を経営することが、どれほど大変であったことか。

儲かるどころか、大赤字でした。

・モデルに多額を払わねばならないのに、撮影料ゼロ

→撮影というよりも、実験に付き合わされる感覚でした。定着するとお礼を持ってくる者もいたものの、野菜や酒等、現物です。

・「上野撮影局前の溝には、血が流れとるたい」「キリシタンの魔術と!」

→化学薬品実験のせいもあって、黒魔術をしていると信じられたとか。

・化学薬品はともかく高い!

→材料確保も、実験も、大変です。一から作るものですから、並大抵の苦労ではなかったのです。

黒字になるどころか、破産すると家のものが口をこぼすほどでした。

幕末に生きたものの姿を残す

そんな赤字経営でもどうにかやっていけるようになるのは、幕末という時代の流れのおかげでした。

来日外国人が、日本で記念撮影をしたのです。

彦馬が撮影する風景や、遊郭の様子も、お土産には最高。彼ら外国人と取引をするため、政治活動に熱心な者たちも長崎を訪れるようになります。

そうです。

はじめのうちは外国人ばかりであった顧客の中に、彼らも加わるようになったのです。

彼らの多くが、敵対勢力から命を狙われておりました。

そんな時代に、自分の生きた姿を残したい――と、カメラの前でポーズをつけ、金を惜しまず払うようになるのです。

後藤象二郎も、そうした被写体の一人です。

坂本龍馬も、上野撮影局の顧客でした。

龍馬の撮影者こそ彦馬の弟子である井上俊三ですが、上野撮影局のスタジオに龍馬がいたことは確かなのです。

坂本龍馬・上野彦馬が長崎に開業した上野撮影局で撮影/wikipediaより引用

弟・幸馬や弟子たちとともに写真に打ち込みながら、彦馬は確信します。

『写真師という職業は、これからこの国で定着するぞ』

上野撮影局とほぼ同時、1862年(文久2年)には、横浜で下岡蓮杖が写真局を開業しておりました。

そのため日本の写真の祖は「東の下岡蓮杖、西の上野彦馬」とされています。

彼らは幕末の歴史的な人物だけではなく、街並み、来日外国人、庶民、風俗……様々な姿を写真に残しました。

パイオニアは引っ張りだこに

そして迎えた幕末から明治期にかけて、彦馬は引っ張りだこになりました。

肖像や風景だけではなく、様々なものにシャッターを切ったのです。

それは一体どんなものだったのか?

証拠写真

幕末は、血なまぐさい攘夷事件が多発していた時代でもあります。

殺傷された外国人の遺体、刑死された生首といった写真も、結構な数が残されております。

現場の証拠保全のため、彦馬も事件現場で撮影をしました。

警察誕生前夜、証拠をおさめるカメラマンはいたのです。

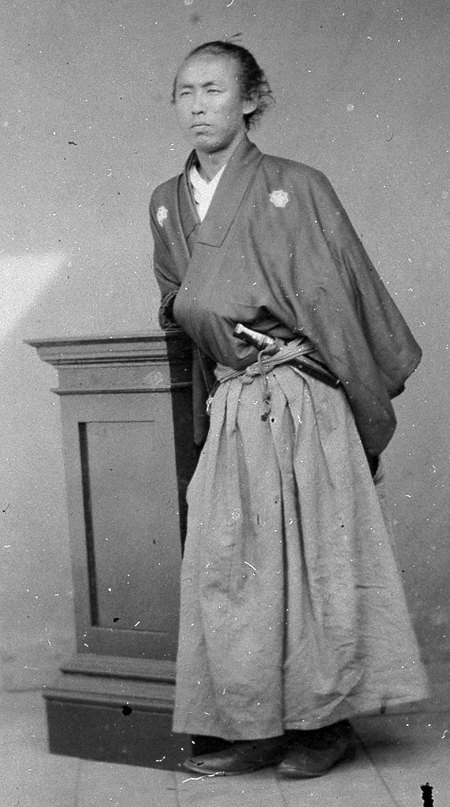

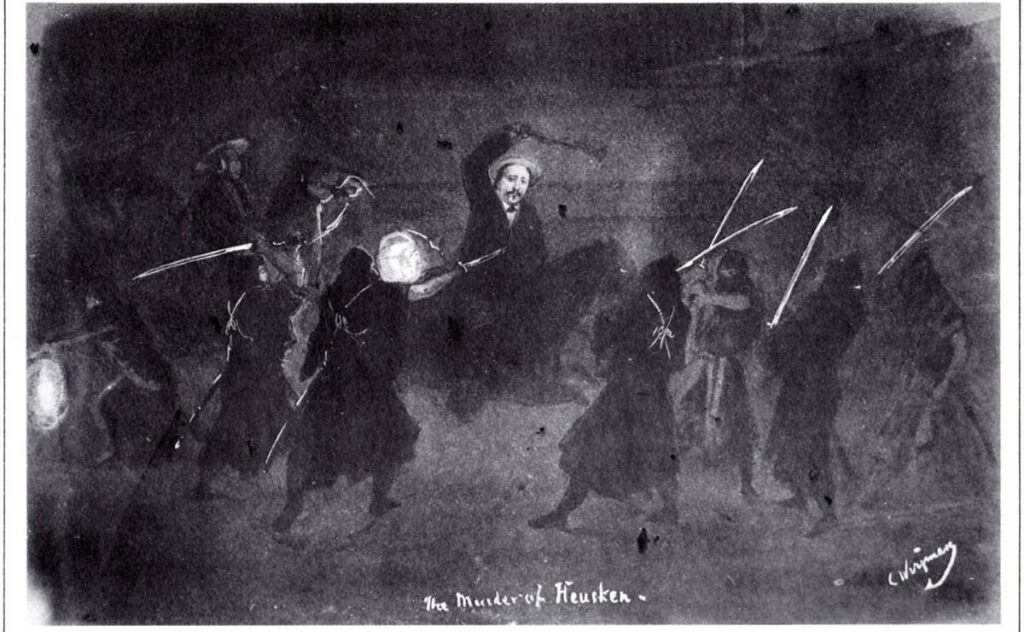

一例としてヒュースケンの遺体写真も、残っています。

ヒュースケン襲撃の想像図(あくまで想像図です)/wikipediaより引用

日本初の天体写真

1874年(明治7年)、金星の太陽面通過という天体現象が起こります。

およそ一世紀ぶりという珍しいものでした。

しかも、欧米では観測できません。

日本、中国、インド、満州といったアジアに、世界から撮影隊が派遣されました。日本でも、海軍が観測を行っています。

アメリカからやってきたダビッドソンの隊に、彦馬も参加。

残念ながらこのとき撮影した膨大な写真は紛失し、未発見です。

それでも彦馬にとって、大きな経験であったことは確かです。

日本初の戦場カメラマン

日本史上初の戦場カメラマンともいえる、それが彦馬でした。

1877年(明治10年)に西南戦争が勃発すると、彼と弟子たちは戦場を写真に収めることとなりました。

まだ写真への理解が足りず、費用を申請すると高すぎないかと言われることもあったとか。

絵から写真へ。

戦争を残す技術も、かくして変貌してゆきました。

アート写真

明治は、キリシタンの魔術であった写真が、芸術とみなされるようになった時代でもありました。

1877年(明治10年)の第一回内国勧業博覧会では、彦馬の写真が鳳紋賞を獲得。

「実に無比の芸術と云うべし」

そんなコメントを受けたのです。

こうなると、彦馬の元に続々と弟子も集まって来ます。

様々な工夫を凝らし、美麗な写真、実物よりも印象的なものを撮影すべく、彦馬は邁進したのです。

肖像写真

明治20年代ともなると、明治天皇と皇后、海外の王族の写真がブームに。

彦馬は引っ張りだこで大忙しです。

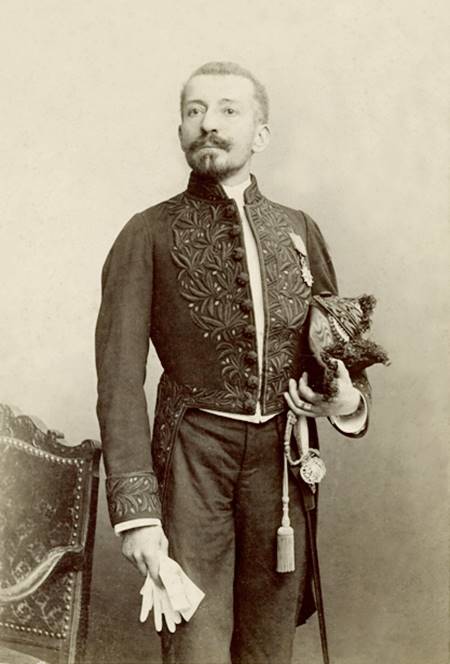

長崎でのニコライ皇太子・この有名な一枚も上野彦馬が撮影したものです/wikipediaより引用

それだけではない、プライベートな肖像写真も、ブームとなります。

来日外国人が自分や家族のみならず、現地で作った恋人の写真撮影を頼んできていたとか。

『お菊さん』で知られるロティは、長崎の上野という写真家のことを書き残しています。

それだけ有名だったのでしょう。

ピエール・ロティ/wikipediaより引用

明治37年(1904年)に享年67で亡くなるまで、彦馬は写真家として満ち足りた日々を送りました。

忙しくも、飽くことのない、充実した人生でした。

写真のちょっと気まずい使い方

こうまとめますと、写真は消えゆく日本の原風景や、江戸の人々を残したものと思えて来ます。

これも上野彦馬がパイオニアかつ、表舞台に残っているからこそ。名もない、あるいは残さなかった写真家もいます。

その使い道も、綺麗なものだけではもありません。

ちょっと困った使われ方も見てゆきましょう。

グロ画像をお土産に

証拠写真であればまだよいものの、生首がお土産写真になったというのですから、洒落になっておりません。

この困ったブームは、江藤新平の生首写真によって問題化し、やっと終止符が打たれたのでした。

江藤新平/wikipediaより引用

美女とエロ画像で一儲け

どうせなら美人の写真が欲しい!

そういう欲求は、当然ながらあるものです。

「お歯黒と眉剃りをした既婚夫人はどうかと思う。しかし、日本人女性の切れ長の涼しい目と黒髪はセクシー。お土産にちょうだい!」

そんな外国人の要望もあり、日本人女性を撮影したブロマイドも人気があったものです。

来日外国人はしょうもないな〜、と思いますか。

確かに、遊郭に入り浸る、覗きをする、そんな人もいました。

中には、外国からいやらしい写真を持ってきて、日本人に売り払うということも……お互い様です。

しょうもない交流は、幕末からありました。

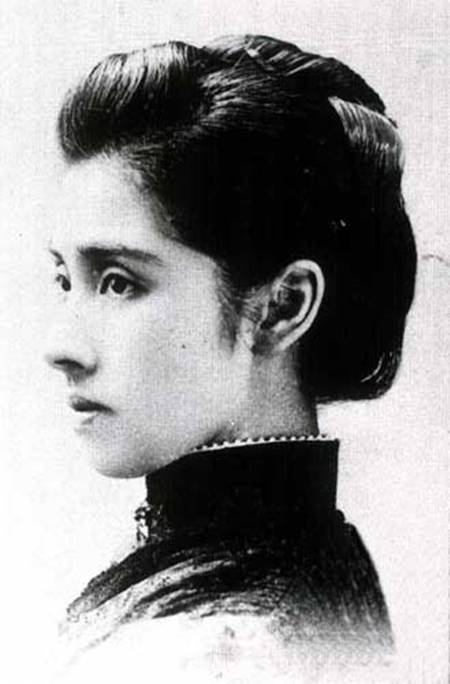

明治時代も、美人コンテストの上位入賞者のグラビアは大人気でした。

陸奥亮子(1888年頃・亮子33歳頃の写真)/wikipediaより引用

なりきりや自作自演写真

幕末から明治の写真は、どう考えても顔が引きつっていたり、不自然なものが結構あります。

演出をしているからです。

お土産になるからと、お白州で裁いている場面を演じたり。美少女が集まっていたり。

緊張感や納得できていない表情にも味があるものです。

尻鞘を被せた太刀を佩く武士(撮影:臼井秀三郎)/wikipediaより引用

切腹の様子(明治時代の芝居)/wikipediaより引用

コラージュもあり

写真のコラージュや修正は、誕生と同時にありました。

これぞ元祖Photoshopです。カラーでないモノクロのぶん、ばれにくなったかもしれません。

アングルが気に入らないとか。もっと美形に見せたいとか。

割と気軽にコラージュはされていたようです。

肖像写真であれば大問題ですが、お土産ポートレイトではありとみなされたようですね。

時代がくだり明治となりますと、一発でバレるパロディコラージュもできました。

アスリートの体に、政治家の顔を組み合わせるようなものです。

風刺画ならぬ、風刺コラ写真ですね。

修正だってあり

修正で有名であるのが、土方歳三です。

彼に出会った人が揃って美男子と証言するトシさん。そのブロマイド写真はお土産として人気でした。

せっかくだからもっと美形にしちゃえ!

そんなノリで、皺を消して目をパッチリとさせた写真が流通したのです。

こちらは修正前の土方歳三/wikipediaより引用

現在は修正前が多いものですが、古い書籍では修正後を掲載していることがあります。気になる方は、ご確認ください。

確かに修正後の方がキラキラ感はアップしていますが、ちょっとわざとらしいものを感じます。

修正前で十分美男子ですよ!

あの顔とボディを合成して!

さて、コラージュですが。

それはあの禁断の欲求を叶える技術でもあります。

エロ画像も、どうせなら理想の顔と、肉体であれば言うことはないわけです。

明治時代には、顔は日本髪の日本人、肉体は西洋人というエロコラ画像が出回っていたとか。

人間の欲求は、明治もそんなものでした。

コスプレをしよう!

コスプレ写真も、幕末からあります。

甲冑姿でポーズを取る侍の写真は、ぎこちないものがあって味わい深いものです。

来日外国人が、武士のコスプレをした記念写真もあります。なかなか微笑ましくて、味わいがこれまたあるものです。

大物コスプレイヤーといえば、明治の徳川慶喜でしょう。

謹慎して駿河で楽隠居状態になってからは、趣味の写真をバチバチ撮りまくる日々でした。しかも、コスプレとしか言いようのないものも多いのです。

幕臣は貧困で苦労したものですが、将軍ともなればそうでもありません。

明治時代をコスプレはじめ趣味に生きた慶喜こそ、究極の勝ち組という気がしない訳でもありません。

隠居生活で狩猟を楽しんでいた慶喜/wikipediaより引用

写真に「いいね!」をつけて欲しい。

インスタ映えする写真を撮影したい。

コスプレ姿を写真で残したい。

コラ画像で楽しみたい。

エロい画像、グロい画像をこそこそ見たい。

こうした欲求は、現代人特有の病理のように思われがちです。

そんなことはありません。幕末明治、写真が伝来したころからありました。

当時の偉人の写真を見ていると、なんだか素晴らしい時代のように思えます。

が、いやいや、それだけではありません。

カチコチに緊張してカメラの前に立った人。

エロ画像を見て興奮していた人。

美人の写真を集めて喜んでいた人。

そういう無名の人も、大勢いました。

人間とはそういうものなんですね。

なんだか彼らに親しみを持てませんか?

そんな幕末や明治の写真を、ぜひご覧いただければと思います。

あわせて読みたい関連記事

-

斎藤一の生涯|謎多き新選組の凄腕剣士 その魂は会津の地に眠る

続きを見る

-

秀吉並の超出世で足軽から総理大臣となった伊藤博文~松陰に愛された才とは?

続きを見る

-

西郷隆盛~幕末維新の時代を最も動かした男~誕生から西南戦争まで49年の生涯とは

続きを見る

-

美貌の画家ヴィジェ=ルブラン~マリー・アントワネットの姿を後世に伝える

続きを見る

-

大英帝国全盛期の象徴・ヴィクトリア女王はどんな人で如何なる功績があるのか

続きを見る

【参考文献】

八幡政男『上野彦馬―幕末のプロカメラマン (1976年) (文明開化の先駆者たち〈1〉)』(→amazon)

日本カメラ博物館『秘蔵古写真 幕末』(→amazon)

後藤和雄・松本逸也『写真集 甦る幕末―ライデン大学写真コレクションより』(→amazon)