こちらは3ページめになります。

1ページめから詠む場合は

【島津久光】

をクリックお願いします。

生麦事件

久光の運動が実り、幕府への勅使派遣が決まりました。

このとき、勅使が幕府につきつけた要求は、以下の三条件です。

1. 将軍・徳川家茂が諸大名を率いて上洛し、朝廷で朝政を行う

2. 沿海5大藩主(薩摩藩島津家・長州藩毛利家・土佐藩山内家・仙台藩伊達家・加賀藩前田家)を五大老として幕政に参加させる

3. 一橋慶喜の将軍後見職、前福井藩主・松平春嶽(慶永)を大老職として就任させる

当時の久光は、徳川慶喜とも松平春嶽とも面識はありませんが、亡き斉彬が両者と親しくしていました。そのことから推薦したのでしょう。

このとき、久光が薩摩藩主になりたいと運動をした、官位を欲しがった、とも言われています。

実際は、周囲が勝手にやったことで、久光は特に希望していなかったようです。

うちの殿様にも肩書きがあった方が動きやすいだろうという「忖度」なのでしょうが、久光としてはありがた迷惑なこと。そういうことにこだわらないタイプでした。

久光が江戸に入る前、薩摩藩邸が焼失していました。江戸に入る理由のひとつとして、藩邸再建監督という名目もあったのです。

しかし、実は薩摩藩士が焼いていたと、幕府にバレました。いわゆる自作自演ですね。

「江戸に来る理由のために、わざと藩邸を焼くとは……」

幕府は呆れ、久光への心証が最悪になってしまいます。

さらにこの江戸行きで、思わぬ事件が起こります。

生麦村で、イギリス人が行列を乱したため、殺害された――いわゆる生麦事件です。

生麦事件のイメージ/国立国会図書館蔵

久光は、帰路、京都に立ち寄りました。

そこは以前とはうって変わり、ますます騒然とした場所に変わっていました。諸藩のパワーゲームの場と化し騒乱の中心として荒れまくっていたのです。

ここで久光は公武合体運動を行いますが、孝明天皇や諸侯と意見が折り合わず、挫折を味わうことになります。

仕方なく、いったん帰国することとなりました。

西郷は無謀な暴挙とあきれて諫めた、久光の計画。

むろん西郷が間違っていたとは言えません。無位無冠の藩主でもない人物が、政局を動かすとは考えられないことでした。

しかし、久光はやってのけたのです。彼の度胸が成功をおさめました。

薩英戦争

久光の度胸が成功をおさめたといえる東行。

このとき起こった事件が、薩摩に危機をもたらします。

生麦村でのイギリス人殺傷事件が、その原因でした。

この事件はいろいろ言われていて、当のイギリス人側も、

「ローマではローマ人のするようにせよ(郷に入り手は郷に従えの英語版)、って言うでしょ。礼儀のなってない軽率な奴ばっかりで困るよ」

と呆れていた面もありました。

が、それはそれ、これはこれとして、今も昔も「自国民の保護」や「自国民殺傷に対する賠償請求」は政治介入の常套手段です。

実のところ、薩摩藩はかなり冷静な目線も有していました。

斉彬の時点で武力衝突すれば勝ち目はないと理解していたのです。このあたりは猪突猛進の長州藩とは違います。

そうはいっても、ここまで攘夷熱が高まる中、あっさりと降伏するわけにもいきません。

イギリス側も「賠償金をもらい、犯人さえ確保できればいい」と割り切っている側面もあります。

ここに両者の誤解がありました。

薩摩側は「最高責任者として藩主父子の首すら要求している」と考えました。

しかし、イギリス側はあくまで実行犯さえ確保できればそれでよかったのです。

文久3年(1863年)、幕府から賠償金を受け取ったイギリス側は、薩摩を目指しました。

イギリス側にも、油断があったのでしょう。

いざ、イギリス艦隊vs薩摩砲台の戦闘が始まると、痛み分けのようなカタチで終わりました。

人的損害は、60名を超える死傷者を出し、将官クラスまで失ったイギリスの方が大きいのです。

とはいえ、薩摩側も市街地の10分の1を焼き払われるという、甚大な損害を受けました。

そこでイギリス側は、「日本を侮るべきではない」と認識を正し、薩摩側もこれだけ被害を受けたとなると、高らかだった攘夷の声も沈黙してしまうわけです。

かくしてこの戦争を経て薩摩とイギリスは接近し、薩摩は諸藩より一歩前進することになったのでした。

突発的に起きた生麦事件でしたが、終わりとしてはこれ以上ない成果、つまり結果オーライだったと言えましょう。

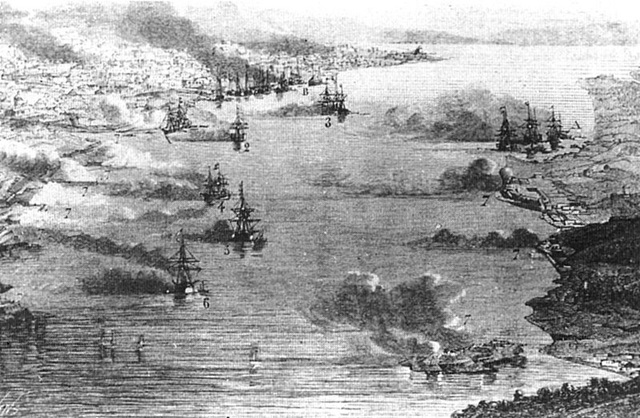

薩英戦争で鹿児島に押し寄せるイギリスの軍艦/wikipediaより引用

またも上洛、参与会議

薩英戦争の同年文久3年(1863年)、久光は再び上洛。

このころ京都では、過激な尊皇攘夷派が猛威をふるっておりました。

暗殺、テロ、脅迫が横行する無法地帯と化していたのです。

「ともかく異人を追い払うべきだ」という過激な尊皇攘夷思想とは距離を置いていた久光。

そんな彼にとって、京都で横行するテロは嘆かわしい、愚行の極みとしか思えません。

孝明天皇にしても、長州藩の工作を受けた三条実美らの公家が勝手な詔勅を出すことに困り果てていました。

三条実美/wikipediaより引用

そこで久光は、一度は鹿児島に戻るものの、京都に戻ると会津藩と手を組み、長州藩過激派の追い落としに成功(「八月十八日の政変」)。

激変する政局の中、リードを保ちます。

このあと、久光ら有力大名による合議制の「参与会議」が発足します。

ただし、主導権を取りたがる久光と慶喜の意見が異なることもあり、わずか数ヶ月で終了。

孝明天皇の信任が篤かった以下のメンバーらが実権を握ることになります(「一会桑政権」)。

・徳川慶喜(禁裏御守衛総督、一橋徳川家当主)

・松平容保(京都守護職・会津藩主)

・松平定敬(京都所司代・桑名藩主)

元治元年(1864年)久光は帰国し、内乱に備えた武備増強やイギリスへの留学生派遣に取り組み始めました。

入れ替わって京都に足を踏み入れたのは、西郷たちでした。

薩長の対立と和解

薩摩藩と長州藩の仲は、最悪でした。

元治元年(1864年)、追い詰められた長州藩過激派による「禁門の変(蛤御門の変)」が勃発。

薩摩藩と会津藩に蹴散らされた長州藩士は、「薩賊会奸」と書いて踏んづけて歩くほど恨みました。

長州藩としては、自分たちこそ攘夷のトップだと思っていたのに、薩英戦争以来薩摩の方がそういうポジションになったのも、気に入らなかったようです。

この程度なら「ハハッ、長州って恨みがましいね」で終わるんですけどね。

このあと、長州藩は過激な報復をやらかします。

薩英戦争後、薩摩藩はイギリスと密貿易を行っておりました。

南北戦争の影響で綿花不足に陥っていたイギリスは、日本産綿花を喜んで買い取ったわけです。

「薩摩め、攘夷をするふりをしておきながら、本当は英夷相手に貿易をしているとは! 化けの皮をひっぺがしてやる!」

長州藩はバレバレの嘘をついて、なんと綿を摘んだ薩摩の船を砲撃。

「すんません、外国船かと誤解して打ち払ってしまいました!」

そうシラを切ったのです。

この攻撃で薩摩藩士28名が死亡。久光も、薩摩藩も激怒しました。

しかし、当の長州側は反省するどころか「逆賊薩摩三郎(久光のこと)、心を入れ替えないなら天誅を下す!」という、殺害予告を大阪でバラ撒く始末です。

西郷は、自ら長州藩邸に赴いて調停しようと言い出します。

彼お得意の「捨て身で相手の元へ乗り込んで、もし自分が殺されたら倍返しする」戦法をここでもやろうとしたのです。

が、これは止められて不発。

このころ西郷は勝海舟に出会い、その思想にすっかり感化されていました。

勝海舟/wikipediaより引用

長州征伐でも西郷は、単身、敵地へ乗り込み、交渉をマトメてくるなどしております。

そして彼の行動は、久光の意向を無視した越権行為が増えてゆきます。

薩長同盟やその後の動きにどの程度久光が関与し、どう考えていたのかはあまりわかっておりません。

ただし、納得し満足していたらば、このあとの行動も変わってきたはずです。

後に薩摩藩が倒幕に舵を切ったことは、重大なことでした。

もし第二次長州征討に薩摩藩が参加していたら、長州の勝利はかなり疑わしいものだったでしょう。

薩摩藩は幕末の政局において、重要な役割を果たしていたのです。

※続きは【次のページへ】をclick!