貴族にとって【都落ち】というのは、これ以上無い悲壮感が付き纏います。

光源氏は須磨で己の境遇を嘆き、菅原道真は死して祟りを招いたとされ、藤原伊周などは母の高階貴子が同行を却下されて泣き崩れる始末。

時が流れて幕末維新――。

明治政府でもかなり重要なポジションについた公家の一人に三条実美(さねとみ)がいます。

後に500円札にもなった幕末貴族の出世頭・岩倉具視よりも家格はずっと上で、公家の中でもエリートでした。

しかし、この三条実美は、幕末~明治維新の激しいうねりの中で【七卿落ち】という憂き目にも遭っています。

文久3年(1863年)の雨の中、都から追い出されたのです。

幕末といえば志士たちの激動の時代ですが、いったい貴族の間で何が起きていたのか?

明治24年(1891年)2月18日はその命日。

公家ながら激しい日々を送った三条実美の生涯を振り返ってみましょう。

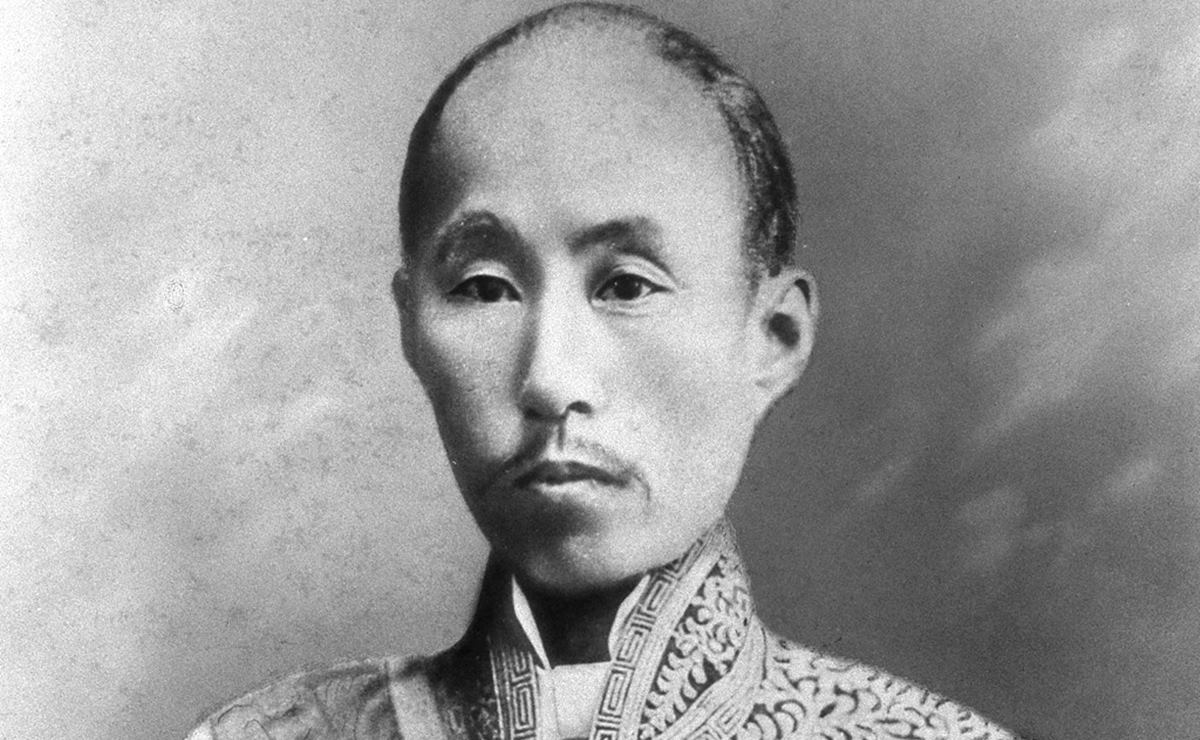

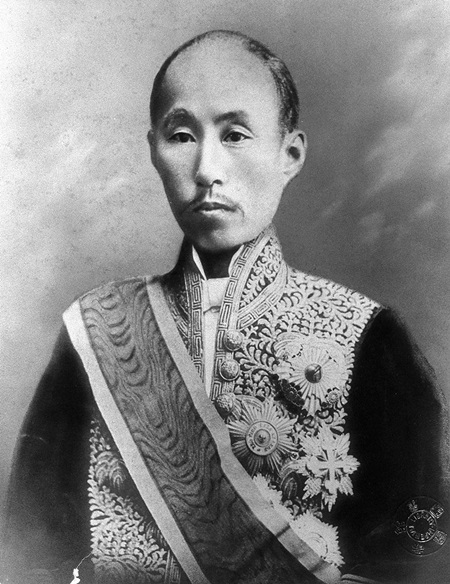

三条実美/wikipediaより引用

元服前に当主となりエリート貴族の道を行く

三条実美は天保8年(1837年)、三条実万の三男として生まれました。

母は9代土佐藩主・山内豊策の娘・紀子。

兄・公睦の死により、安政元年(1854年)に若くして三条家を継ぎました。

まだ元服前でありながら、名門の当主となったのです。

三条家の当主となってからの生活はまずまず順調です。

安政2年(1855年)に18才で元服を果たすと、位階は従五位上に叙されて侍従。加茂社臨時祭では、舞人の役を止めました。

さらには翌安政3年(1856年)に、19才で右近衛権少将となり、貴族としては王道のエリート街道を歩みます。

しかし、そんな順風満帆な貴族生活も長くは続きませんでした。

嘉永6年(1853年)の黒船来航から始まる動乱の波は、京都まで及んできたのです。

ペリー来航/wikipediaより引用

若き尊攘のプリンス

安政5年(1858年)、日米修好通商条約の勅許を得るため、老中・堀田正睦らが京都へやって来ました。

徳川斉昭ら一橋派と通じる公卿たちは、堀田の工作に対して立ち塞がります。

堀田正睦/wikipediaより引用

失意(というより呆れ果てた)堀田が、何の成果を得られないまま江戸に戻ると、今度は井伊直弼が勅許を得ずに条約を締結。

返す刀で【安政の大獄】を敢行し、一橋派に厳しい弾圧を加えます。

その煽りを受けて、三条実美の父・三条実万(さねつむ)も、辞官落飾処分を受けました。官職を奪われた上、出家させられたのですね。

このころから、実美も、政争の渦中へ巻き込まれてゆきます。

そもそも実美には、政治へ深く関わっていく素養や環境が整っておりました。

若かりし頃から彼の周囲には、著名な思想家がいたのです。

・家臣で尊皇攘夷志士の富田織部

・国学者の谷森種松(谷森善臣)

・漢学者で尊皇攘夷志士の池内大学(陶所)

彼らからの教育と父の無念さを踏まえ、実美は筋金入りの尊王攘夷派公家へと成長していったのです。

長州藩と行動をともにし、七卿落ち

文久2年(1862年)、三条実美は左近衛権中将、従三位、議奏加勢、ついで権中納言、議奏に出世。

トップエリートとなりました。

このころ京都は、混迷の極みにありました。

公武合体政策が実りつつあり、孝明天皇自身までもがその方向へと傾いていったのです。

孝明天皇(1902年 小山正太郎筆)/wikipediaより引用

この流れを、薩摩藩や会津藩も後押しします。

困ったのが、反幕尊攘の姿勢を取る長州藩です。

長州藩はますます先鋭化して、三条実美も長州藩に近い公家グループのリーダーとなりました。

主導権を握った長州藩と実美らは、積極的に動き始めます。

まずは公武合体派公家のリーダー・岩倉具視らを弾劾しようともくろみ、その意見書を関白・近衛忠煕に提出。

さらに幕府に対して、攘夷督促の勅使派遣の建言を行うことにしました。

勅使となった実美は、副使の姉小路公知と共に江戸へ。

警護は、実美とは姻戚にあたる土佐藩主・山内容堂(豊信)があたります

11月、実美らは江戸城にて勅書を交付すると、江戸城大広間の上段にあがりました。

勅使の姿は、幕府にとっては驚くべき異例のものでした。

八月十八日の政変で「七卿落ち」

この翌月、三条実美は新たに設置された「国事御用掛」の一員となります。

翌文久3年(1863年)には、将軍・徳川家茂が上洛。

徳川家茂/wikipediaより引用

孝明天皇とともに賀茂神社・石清水八幡宮で攘夷祈願を行いました。

実美は、ここで御用掛を勤めています。

一方、家茂は、朝廷の勢いに押されて5月には攘夷を行うと約束、江戸に戻ることとなりました。

孝明天皇は、妹・和宮の夫であり、誠実な家茂の人柄が気に入ったのでしょう。

長州藩や実美ら尊王攘夷派が「いよいよ攘夷だ!」と盛り上がる中、肝心の孝明天皇は彼らに嫌悪感すら覚えていました。

やたらとヒートアップする長州藩を何とかして欲しいと考えていたのです。

その意を受け、天皇の側近・久邇宮朝彦親王(くにのみや あさひこしんのう)、薩摩藩、会津藩らは【八月十八日の政変】を起こします。

京都から長州藩が追い出されることになったのです。

それに伴い尊王攘夷派の公家七名に対し、追放処分が下されます。

一般的に「七卿落ち」とも呼ばれておりまして、実美はじめ、以下がそのメンバーとなります。

・三条実美

・三条西季知

(さんじょうにし すえとも)

・東久世通禧

(ひがしくぜ みちとみ)

・壬生基修

(みぶ もとおさ)

・四条隆謌

(しじょう たかうた)

・錦小路頼徳

(にしきこうじ よりのり)

・沢宣嘉

(さわ のぶよし)

さすが貴族だけあって、現代の我々には難解な漢字の名前ですね。

ほとんど日本史受験の問題には挙がらないので、受験生の方は助かったのでしょう。

特に、三条西季知あたりがややこしいかもしれません。

「さんじょうにし」と読み、元々は藤原北家の名門貴族であり、鎌倉時代から続く家でした。

三条実美らの一行は、暴風雨の中、長州藩を目指しました。

※続きは【次のページへ】をclick!