幕末史をおさらいしていると、

【いくら何でもそのネーミングセンスは……】

と、思わず立ち止まってしまう集団に出くわします。

長州藩の負け組【俗論派】です。

冗談みたいな名前ですが自称でも何でもなく、天保年間(1831年~1845年)に長州藩内で勢力が分かれた結果、敵対した一派に名付けられたものです。

勝った方は自らを「正義派」と名乗り、長きに渡って以下のような対立の図式になっておりました。

◆勝ち組の正義派

vs

◆負け組の俗論派

しっかし、これほどまでに“結果ベース”で名付けられる歴史用語ってありなのでしょうか……。

本日は、勝者の中にいた敗者――一般的には注目度の低い、長州藩の「俗論派」について見てみたいと思います。

長州だけでなく薩摩や土佐でも……

そもそも明治維新って、なぜ勝者である新政府側の方が揉めがちなのか?

例えば会津藩は現在でも団結しています。

増大した年貢に反発した民がいたとはいえ、戊辰戦争ではまとめて敗北者という立場に押し込まれたからでしょう。

会津戦争後に撮影された若松城/wikipediaより引用

一方で、勝者の薩長土肥には、隠したくなる過去が多々あります。

例えば薩摩藩の場合。

西南戦争で敗れた西郷隆盛を讃美する一方、敵側に回った大久保利通や川路利良らが辛い評価を受けることがありました。

また、島津久光も正当な評価をされたとは言いがたい。

土佐藩では坂本龍馬がヒーローとなる一方、武市瑞山や岡田以蔵といった過激攘夷派の人々は隠蔽されがちです。

そして長州藩でも「俗論派」のように、藩内闘争で負けた者は不名誉な存在として矮小化されました。

実は、こうした歴史って、戦前では闇の中に隠されて発表に時間がかかったため、現代ではあまり知られていません。

以下は、その一例です。

◆会津藩関係者による孝明天皇の書簡が発表を止められていた

-

「禁門の変」の背景にあった不都合な真実~孝明天皇は長州藩の排除を望んでいた

続きを見る

◆薩摩が明治天皇の恩人を殺害

-

明治天皇の恩人・田中河内介の殺害事件は薩摩最大のタブー いったい何が起きたのか

続きを見る

◆「あの密勅はニセモノ?」

-

疑惑と陰謀にまみれた討幕の密勅|薩長が慶喜を排除して幕府を潰すのが狙い?

続きを見る

国を統べる権力階級に、触れられたくない過去があった場合、どうしたって封じられてしまいがち。

そんな歴史の中で異色なのが、前述の「俗論派」でしょう。

勝ち組長州藩の中の負け組がどんな存在だったのか。

ちょっと遅くなりましたが本題へ入ります。

関ヶ原が正義東軍vs俗悪西軍だったら炎上でしょ?

前述の通り、長州藩内で割れた権力争い「正義派」と「俗論派」。

その説明も

・正義派◯

・俗論派✕

という善悪の単純すぎる描写で凄まじいんですが。

まずは各派のプロフィールをツッコミ入れつつ見てみたいと思います。

【正義派】

◆攘夷路線・倒幕派

◆身分的落差がない

※実際は……松下村塾でも身分落差による扱いの違いがあります(松下村塾生は大半が武士階級)

◆封建主義より大義を重んじる

※実際は……あくまで自称ですね

【俗論派】

◆門閥身分にこだわる武士集団

※実際は……維新を成し遂げたメンバーも薩長閥政治を進める

◆君より藩を重視

※実際は……そう言い切れない気がしてなりません

とまぁ一方的なものでして、例えば【関ヶ原の戦い】に当てはめたらどうでしょう?

「正義の家康東軍」

「俗悪の三成西軍」

そんな風に断言したら、現代でも炎上燃料になりません?

西軍ファンが怒るだけでなく、それ以前に「勝ったから正義とは何なのか!」と突っ込まれるでしょう。

実はこうした長州藩の対立についての研究は、歴史がさほど長くはありません。

対立した百年以上前から、今日までほとんど論じられてこなかった。

ゆえに太平洋戦争終結までは、

「正義派」こそ正義!

という、一面的かつ「正義派」の活躍を讃美することしかできませんでした。

「天保の改革」が対立の始点だった

この「正義派」と「俗論派」の対立は、攘夷方針や松下村塾を認めるのかといった対立軸と思われがちです。

しかし、実はもっと歴史を遡るものです。

始まりは、天保年間に行われた長州藩制改革でした。

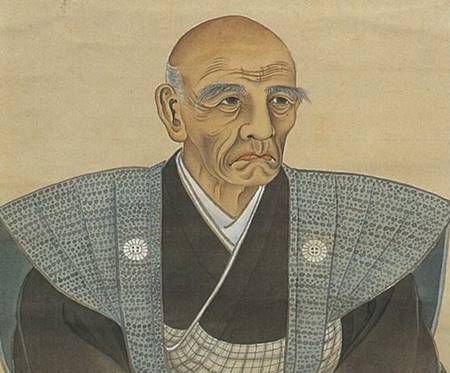

改革のスタートを切ったのは村田清風。

村田清風/wikipediaより引用

ざっと挙げると、こんな感じです。

【清風の改革リスト】

藩借財の整理

士民の馳走出米の軽減

士民に貸付ける修甫金穀制廃止

下関の諸国貨物へ貸付ける越荷方拡大

産物専売制の推進

士卒の公私借財整理

対外防備を高めるため、神器陣編成

羽賀台における大操練

こうした改革は一定の効果を挙げながら、同時に藩内での反発も買いました。

例えば士卒の借財整理を目的とした

【公内借三十七ヵ年賦皆済の法】

は、金を貸した側にとっては借金踏み倒しと同義。金融経済を停滞させるのか!と、大反発を受けています。

さらに天保14年(1843年)には、幕府が諸藩専売を取り締ったことから「国産方」が廃止。

藩財政立て直しは、リセットされてしまいました。

村田の改革は挫折してしまい、弘化元年(1844年)には江戸手元役を辞任することになり、翌弘化2年(1845年)には大津郡三隅村の旧宅で隠居にとなります。

藩政は、村田に反対していた坪井九右衛門が担うことになりました。

ある程度、ご想像が付いたでしょうか。

藩政改革を巡って

◆村田清風派=正義派

◆坪井九右衛門派=俗論派

と、分けられたのです。ただし……。

※続きは【次のページへ】をclick!