こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【松浦武四郎】

をクリックお願いします。

松浦の目指した北海道は

こうした活躍から、金百円と従五位の官位を得た松浦。

しかし開拓使では、藩閥争いが発生していました。

長州系の兵部省と佐賀系の北海道開拓使の対立は、深刻なものでした。

対立構造は、こうなります。

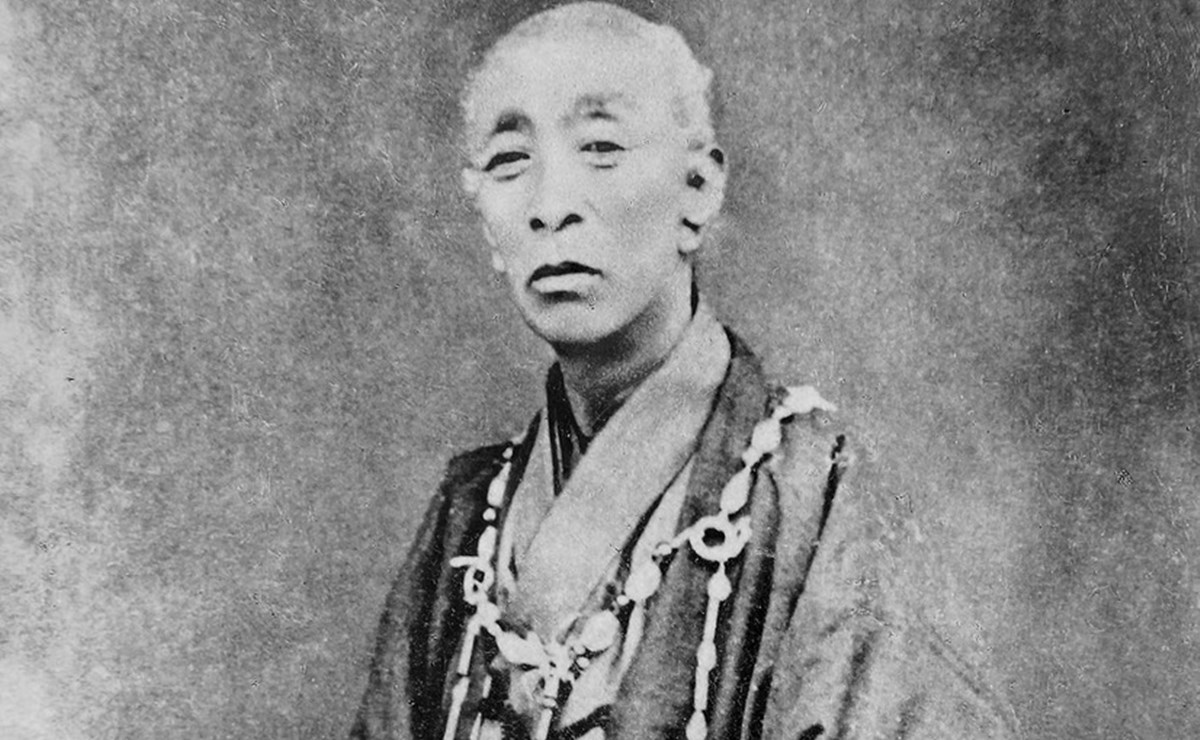

松浦武四郎/wikipediaより引用

【開拓判官】

松浦武四郎

島義勇※「北海道開拓の父」とされ、札幌都市開発に関わった、佐賀藩出身

vs

【開拓長官】

東久世通禧※「七卿落ち」で長州に逃れた公卿の一人

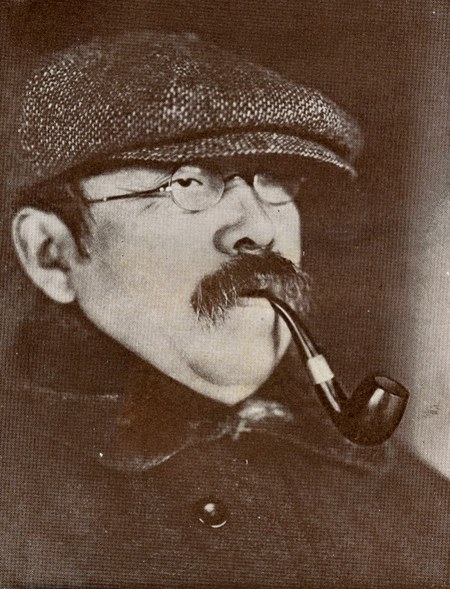

東久世通禧/wikipediaより引用

これは、あまりに酷い人選であったと思わざるを得ません。

幕末明治初期にかけて、勝者となった長州藩の背後には、攘夷思想に凝り固まった公卿たちがおりました。

彼らは京都を出ることもなく、国際情勢を学ぶこともありません。

「獣のような穢らわしい夷人が、この神の国に上陸するとは! あきまへん」

「ところで、キリシタンバテレンゆう国はどこにありますのえ?」

そんな感情論と優越感だけで、無謀な攘夷の後押しをしていたのです。

こうした公卿は、岩倉具視のような稀有な例外を除けば、実務能力など皆無。

岩倉具視/wikipediaより引用

よりにもよって、そんな公卿を北海道開拓を任せるとは最悪です。松浦と理解し合えたはずもない。

戊辰戦争には、差別感情がつきまといました。

大和朝廷以来、東北には野蛮な蝦夷がいるのだから、それを倒すという感覚がそこにはあったのです。

自分たちこそ大和朝廷以来の洗練された日本人だと思う、その頂点に位置する公卿。

彼らにアイヌの権利を説いたところで、蝦夷と一蹴されてもおかしくはありません。

北海道開拓は、こうした政治的な権力争いの中、混沌の中で始まりました。

開拓のため、真っ先に送り込まれたのが戊辰戦争で敗北した東北諸藩の武士たちです。

-

とにかく過酷だった北海道開拓~明治維新敗者に新選組や囚人達の苦難とヒグマの恐怖

続きを見る

彼らに、食料や寒冷地対策を教えたのは、開拓使ではなくアイヌです。

その親切心と知恵を知ればこそ、松浦の焦燥感は増すばかり。

アイヌを苦しめ抜いた松前藩は、幕末の混乱の最中、大打撃を受けながらも一応官軍側についたと言えます。

そのため、転封とならなかったのです。

「場所請負制」も、廃止となりません。松前藩は、打撃を受けた際にアイヌの搾取で立て直すことが、身についていました。

松浦の苦悩は、いかばかりであったか――。

早くも明治2年(1870年)には、官位を返上し、辞表を提出してしまうのです。

彼が明治維新に期待を寄せたのは、「安政の大獄」だけが原因ではありません。

松前藩を放置し、結果、アイヌを苦しめている幕藩体制。その打破を願ったからこそでした。

しかし、その松前藩は官軍側についた。そのために、新政府は処罰するどころか、残してしまう。アイヌを救うために、力と正義に期待する。

それを繰り返して、松浦はことごとく裏切られました。

幕府に期待しても、幕末の混乱のさなかにどうにもならない。新政府も、結局は駄目だった。アイヌをどうあがいても救えない。

松浦は疲れ果ててしまいました。

退官後、新政府から功績に対し「終身十五人扶持」を受けます。

松浦は北海道を後にします。

そして、二度とそこに戻ることは、ありませんでした。

「一畳敷」に座る探検家

退官後も、松浦は探検家として身についた生き方を捨てませんでした。

しかし、その旅路はまるで精神世界へ向かうようなもの。熊野、奈良の霊場、菅原道真関連の史跡巡りを繰り返したのです。

そんななか「好古家」(骨董マニア)としても知られるようになっていきます。

学究心の塊であった松浦は、

・勾玉

・青銅鏡

・石器

・古書物

等々、ありとあらゆる骨董品を集めたのです。

そのマニアぶりは「乞食松浦」というあだ名までつけられたほど。晩年の旅は、こうしたコレクション収集の一環でもありました。

そんな彼の究極の部屋が、東京神田の自宅に建てた「一畳敷」です。

友人から提供された寺社仏閣由来の古材で建てられた、まさに集大成とも言える場所。

大正期の随筆家・内田魯庵をして「好事の絶頂」とされた、究極のコレクションルームでした。

内田魯庵/wikipediaより引用

古希を迎え、死を悟った松浦。

生涯を歩き尽くしてきた彼にとって、最期の旅の場所のようなものです。

肉体は歩けなくとも、魂はこの小さな場所で、飛び回っていたのでしょう。

明治21年(1888年)、松浦は享年71という生涯を終えました。

生前の松浦は「一畳敷」を破壊し、その木材で遺体を焼き、遺骨ともに大台ケ原山に埋めるように言い残していました。

しかし、それは実現していません。

彼の書斎「一畳敷」は何度かの移転を経て保存されています。

関東大震災、東京大空襲から逃れ、今も国際基督教大学敷地内に「高風居」として残されているのです。

松浦の生涯を振り返る理由とは

蝦夷地を歩き抜いた松浦は、北海道から身を置きました。

その背後には、失望感と苦しみもあったことでしょう。

松浦が職を辞した後、明治政府首脳部は「岩倉使節団」をアメリカに派遣します。

そこで彼らが目にしたのは、日本人によく似たネイティブ・アメリカンが迫害される姿でした。

はじめこそ憤っていたものの、こうした西洋諸国の姿から、明治日本は学んでしまったのです。

偽科学に基づく「合理的な人種差別」という概念を。文明国である欧米もそうなのだから、そういうものなのだと。

こうしてアイヌは、政府により人間動物園で展示されました。

アイヌの墓から骨が盗掘され、「学問のための資料」として研究されてしまいました。

その蹂躙はまだ決着がついていません。

屯田兵はじめ、多くの和人がアイヌの知恵で救われたにも関わらず、そうした歴史は消されてゆきます。

一方的に和人が恩義を施してやったと、歴史修正がなされてゆくのです。

このやり口も、欧米諸国から学んだものでした。

その一方で、アイヌは「日本人だから」という理由で、戦場に送り込まれていく。

功績をあげても一時的に褒められるだけで、その待遇には露骨な差別がある。

この北海道の歴史を、アイヌの苦難を、松浦武四郎が目にしていたら?

彼はどう思うのでしょう。

松浦の苦悩に似た苦い味を、アイヌとその差別解消に尽力する側はまだまだ噛み締めねばなりません。

太平洋戦争後――GHQの支配下のもと、アイヌは権利向上に期待を寄せます。

しかし、そうはなりませんでした。

珍しい踊りや儀式を見せる観光資源としてのみ、期待される。その一方で、差別をされたのです。

一体いつになれば、アイヌは正義ある扱いを受けられるのか?

もしも松浦武四郎が生きていたら、激怒する歴史が、まだ刻まれているのです。

そうした歴史を経て、2019年に彼の生涯がドラマになること。これは画期的な一歩ではあります。

金田一京助ではなく、なぜ松浦武四郎なのか。

明治以降のアイヌ研究者は、研究材料として彼らを扱い、許可なしに文物を収集することも珍しくありません。

金田一の収集や研究も適切であったか?

そこはアイヌの見解をふまえねばならないでしょう。

そこをふまえますと、適任者は松浦武四郎なのです。

彼は、和人とは思えぬほど親切なニシパであると、評価されていました。

これは彼だけの証言とは思えない部分があります。

著作や証言をみてゆくと、松浦は無私無欲、知的好奇心に突き動かされ、アイヌの保護と研究に生きていたことがわかります。金銭は、あくまで探求費用でしかありません。

家を残すことも二の次と考えていた節があります。

40を過ぎてから女性側のアプローチで、やっと結婚したほどでした。

彼は己の探究心と、その果てみ見出したアイヌのことを考え抜き、生きた人物でした。

そういう彼は世間から見れば異色で、理解しがたいものがあったのかもしれない。

攘夷志士であることを強調した戦前の伝記は、迷いながらキャラクター付けをしたあとすら感じるほどです。

松浦武四郎という人物は、江戸から明治においても、戦前ですら、理解しにくい先進性のある人物であったのではないでしょうか。

ヒューマニスト、人間とは何であるかをひたすら追い求めた。そんな人物だと感じます。

彼以上に、北海道の誕生にふさわしい人物はいないでしょう。

それは、彼が北海道の名付け親という名誉を担っているからだけではありません。

松浦は、あまりに先進的でした。

人は人らしくあるべきだ。

人種による差別ほど愚かしいものはない。

そう理解していたからこそ、アイヌのことを考えてきました。

人間は、人間だ。

そう人類が学び、到達できたのは、松浦が世を去ったずっとあとのことです。

松浦は、その先進性ゆえに苦労を重ねました。

しかし、だからこそ、現在でも錆びつくことのない、そんな人物なのです。

※続きは【次のページへ】をclick!