こちらは3ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

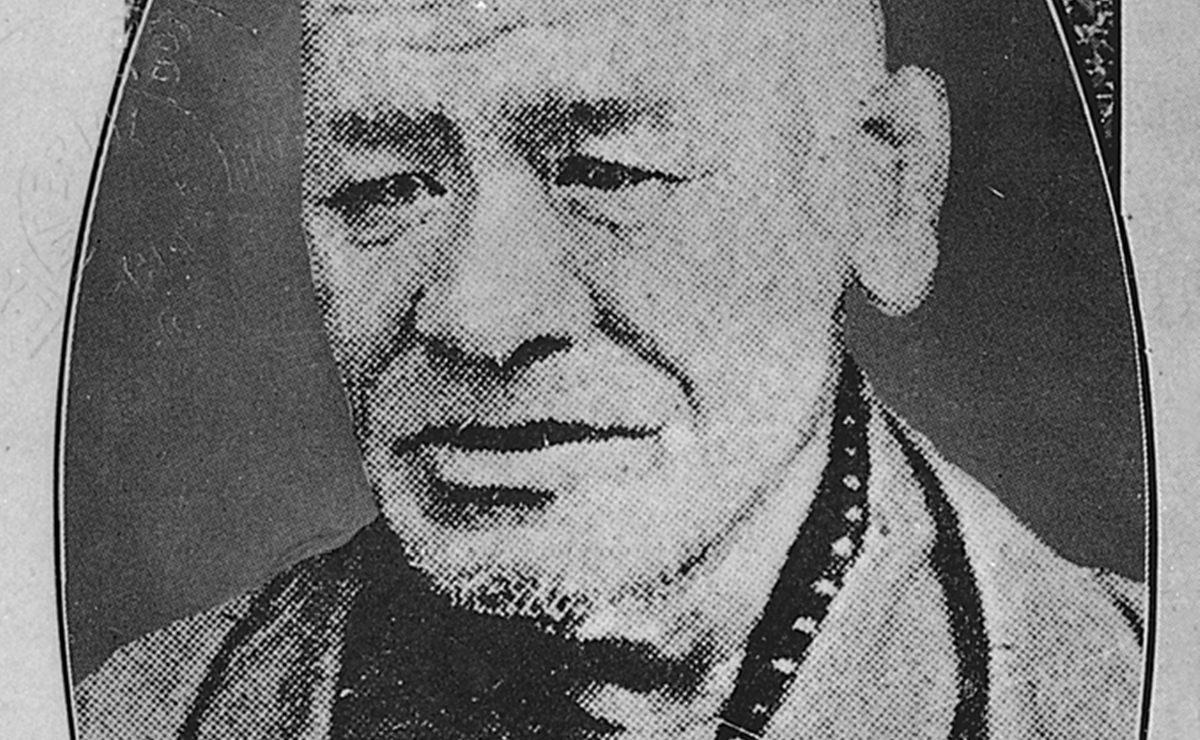

【栗本鋤雲】

をクリックお願いします。

反骨のジャーナリストとして明治を生きる

慶応4年(1868年)5月、帰国した鋤雲は隠棲しました。

才智あふれる鋤雲は新政府からの出仕を依頼されましたが、これを拒否。

栗本鋤雲は元幕臣です。

新政府に仕えることは「弐臣(じしん)」になることを意味する。二君に仕えた家臣のことで、東洋の道徳規範では恥ずべきものとされました。

では、登用を一切断って何をしていたのか?

当初は隠棲しながら、明治5年(1872年)、仮名垣魯文の推薦で「横浜毎日新聞」に入り、以降は筆でもって活躍。

明治6年(1873年)には「郵便報知新聞」の主筆を務め、福沢諭吉とも交流を結びました。

福沢諭吉/wikipediaより引用

そして明治18年(1885年)にはジャーナリストも辞め、悠々自適の暮らしに入り、明治30年(1897年)、息を引き取りました。

享年76。

弐臣となるを潔しとせず

元幕臣で豪快な栗本鋤雲――彼はなぜ、新政府からの出仕要請を断り、明治の世でジャーナリストになったのか?

逆に、幕臣から新政府のもとで御用商人へと転じた渋沢栄一。

慶応3年(1867年)の渋沢栄一/wikipediaより引用

両者を比較すると見えてくるものがある気がします。

幕末の京都以来、新政府サイドの各藩はジャーナリズムの重要性を実感し、御用記者を養成するような状態でした。

例えば、京都で酒食の金を豪快に使った長州藩は京雀から喝采を送られました。

【禁門の変】では長州藩尊皇攘夷派が「どんどん焼け」の原因を作ったにも関わらず、糾弾されたのは幕府、京都守護職会津藩、新選組でした。

そういう背景があればこそ、元幕臣にとっては筆誅をくだすジャーナリストこそ、なすべき仕事といえましょう。

反骨であることが、新政府へ対抗する道だったのです。

豪傑肌の鋤雲が、徳川慶喜があっさりと幕府倒壊を招いたことに、苦い思いがあったことは想像に難くありません。

しかし、天運は去っていました。

鋤雲と意気投合した小栗忠順は冤罪で斬首刑に。

海軍を率いた榎本武揚が、はるばる函館まで転戦したことは痛快といえる。しかし、抵抗はそこまでのこと。

徳川の世は、武士の世は、終わりを告げたのでした。

ただし、主君を攻撃することができるほど、幕臣としての忠は捨てられない。

例えば、会津藩士である山川浩・健次郎兄弟であれば、直接の君主にはあたらない慶喜を罵倒することは憚られません。

しかし、鋤雲のように幕臣となると、慶喜は全く親しみは持てなくとも、名目的には主君にあたる。

こういうとき、使える手はあります。

君側の奸――主君を誑かしたけしからん家臣を叩くべし。そうなるのです。

積もる怒りと憤懣は「二君に仕えた幕臣=弍臣(じしん)」にぶつけられます。

栗本は、榎本武揚の顔を見た時、こう言い放っています。

「よく俺の顔が見られるもんよ」

罵倒された榎本は、反論もできずにジッと黙っているばかり。

旧幕臣の会合で、勝海舟を見た鋤雲は、

勝海舟/wikipediaより引用

問答無用で怒鳴りつけました。

「下がれ!」

この会合には鋤雲と親しい福沢諭吉も同席しており、それこそ快哉を叫んでいたことでしょう。

福沢はここで鋤雲に『痩せ我慢の説』を見せています。

勝海舟と榎本武揚を、武士の誇りを台無しにしたと罵倒する書物でした。

弍臣とならず、在野で才智を生かし、誇り高き幕臣として生きる。

栗本鋤雲と福沢諭吉には、利よりも義を選んだという共通点があります。

まさに『論語』にある「君子は義に喩(さと)り、小人は利に喩(さと)る」という生き方です。

思えばそんな誇り高き幕臣にとって、大河ドラマは冷淡でした。

栗本鋤雲ら幕臣が罵倒した勝海舟、そして隠れ討幕志士といえる渋沢栄一が、幕臣枠として先行するとはどういうわけなのか?

勝海舟については眉間に皺がより、渋沢についてはますます困惑しかねない話でして。

「渋沢ね。ありゃァ幕臣つうよりも、一橋じゃねえか」

「だいたいよぉ、あいつァ、幕府は倒れて当然と言ってやがったよなァ?」

「義ではなく利を選んでおいて、『論語』を説くたァ、ふてェ野郎だねェ!」

となりかねません。実は、そんな受け止め方のヒントとなる反応があります。

幕臣の子として生まれ、明治の世では作家として生きた幸田露伴。

彼は渋沢の伝記『渋沢栄一伝』を執筆したのちに、彼の話題となると口をつぐむようになったとされます。腹に据えかねるものが色々あったのでしょう。

そもそも幕臣や江戸っ子にとって、実質的な最後の公方様は14代家茂になります。

江戸から離れた京都で将軍となった慶喜はよくわかりません。その慶喜の一橋家に仕えていた渋沢は、そもそも幕臣扱いするにしても新参者に過ぎない。

渋沢の場合、志士として杜撰なテロ活動をしていた結果、捕縛を恐れて一橋家に拾われたという仕官経緯もあります。

生まれながら幕臣になる道筋があった旗本御家人からすれば、それが代表扱いとは「もっと日本史勉強しやがれ!」となりそうな話です。

2027年『逆賊の幕臣』は、そんな誤解も拭い去る。

『青天を衝け』のことはキッパリ忘れて、思う存分、幕臣の活躍を楽しみましょう。

あわせて読みたい関連記事

-

幕末に長崎海軍伝習所を設立した幕府の狙い~海軍重視の姿勢は無能にあらず

続きを見る

-

幕末三舟の一人・山岡鉄舟~西郷を説得し無血開城を実現させた武人 53年の生涯

続きを見る

-

欧州視察中に幕府が倒れてしまった!将軍の弟・徳川昭武が辿った波乱万丈の生涯

続きを見る

-

パリ万博で渋沢が目にした3つの衝撃~トップセールス・官民対等・株式とは?

続きを見る

-

薩摩出身の川路利良が導入した「近代警察制度」仏英の歴史と共に振り返る

続きを見る

-

勝や榎本にケンカを売った福沢諭吉! 慶応創始者の正体は超武骨な武士だった

続きを見る

文:小檜山青

※著者の関連noteはこちらから!(→link)

【参考文献】

小野寺龍太『栗本鋤雲』(→amazon)

泉秀樹『幕末維新人物事典』(→amazon)

野口武彦『ほんとはものすごい幕末幕府』(→amazon)

宮永孝『プリンス昭武の欧州紀行』(→amazon)

三好徹『政・財 腐蝕の100年』(→amazon)

小曽戸洋『新版 漢方の歴史 中国・日本の伝統医学』(→amazon)

渡辺賢治『漢方医学「同病異治」の哲学』(→amazon)

伊沢凡人『漢法を知る』(→amazon)

スティーブ・パーカー『医療の歴史』(→amazon)

他