明治42年(1909年)4月28日は由利公正(ゆりきみまさ)という幕末の武士が亡くなった日……と言ってもご存知ない方が多いかもしれません。

実は坂本龍馬もプッシュしていた有能な福井藩士なのですが、そもそも福井藩自体が幕末明治では埋もれてしまいます。

藩主の松平春嶽や、その家臣・橋本左内に横井小楠など。

数多の才人を輩出していながら、いまいち波に乗り切れない――そんな福井藩において明治新政府でも活躍したのが由利公正です。

しかも日本初の財務大臣であり、明治東京の都市計画にも絡んだ、知性溢れる財政マン。

橋本左内や横井小楠と違い、明治末期まで天寿を全うした、その生涯を追ってみましょう。

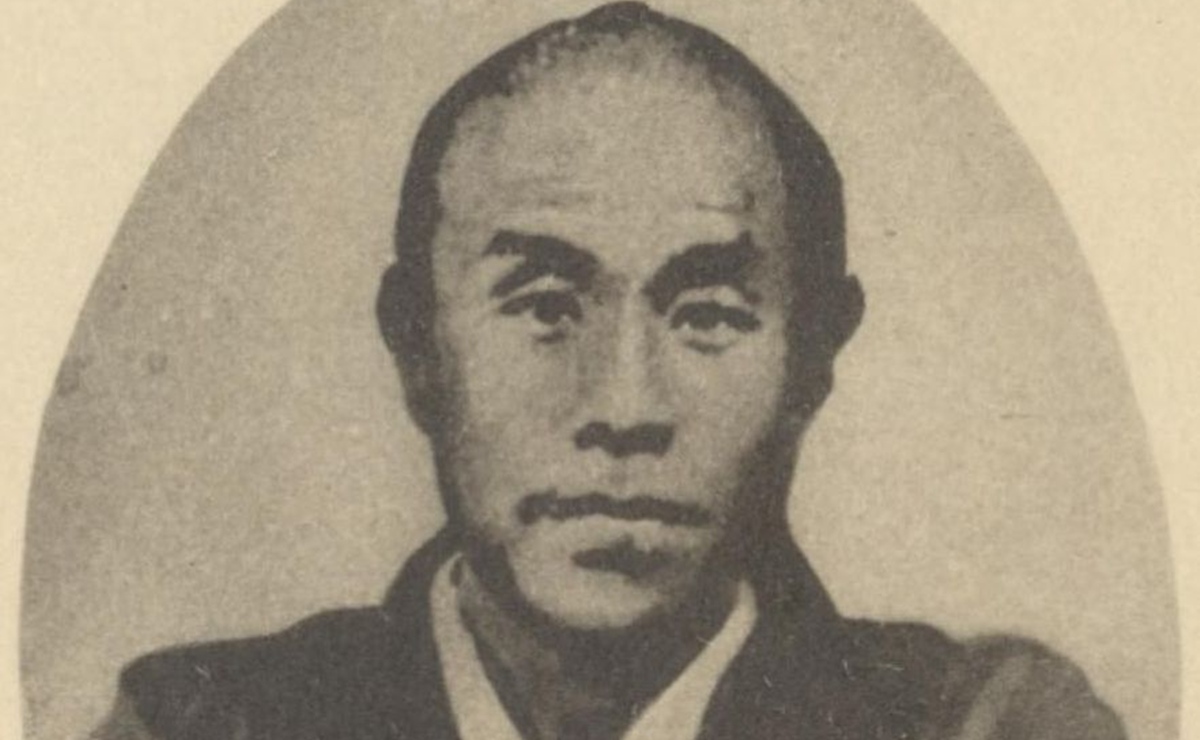

由利公正/国立国会図書館蔵

福井藩財政を立て直した男・由利公正

のちに初代財務大臣となる由利公正は文政12年(1829年)、百石取りの御近習番嫡子として生誕。

西郷隆盛より1歳下、橋本左内よりは5歳上にあたります。

幼名は義由。

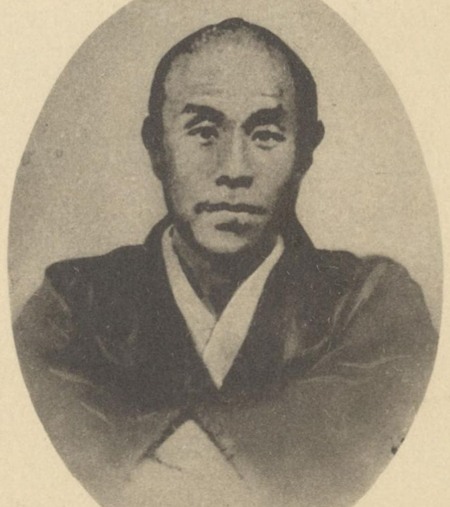

初めは三岡石五郎と名乗った由利が、ビビビと来たのは、1847年(弘化4)に来藩した横井小楠の教えを学んでからのことでした。

横井小楠/wikipediaより引用

福井藩の財政も、横井先生の教えを元に改革すれば出来るのでは?

そう思いついた由利は、財政チェックを開始します。わずか20歳くらいの青年が張り切ったわけです。

しかも由利は、武士として体力作りも怠りません。

馬術、剣道、槍術、冬の鴨狩り。ありとあらゆる武芸の場で、やたらと興奮しハッスルしまくる由利は目立っていました。

西洋砲術の演舞で死傷者が出て、他の人々が怯えたあとでも、彼は「一度の失敗で見限るな」と率先して入門訓練を続けたほどです。

タフでなければ武士じゃない――そんな気合いを、学問でも武術でも、存分に発揮しておりました。

このような気合い十分の若手武士を見守る環境があったのも福井藩の特徴です。

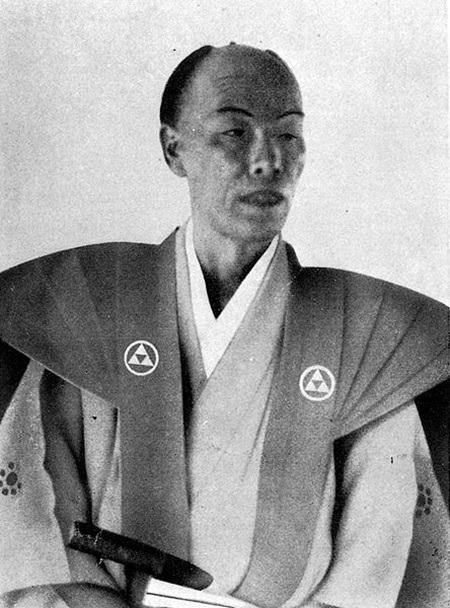

若手藩士間の交流も活発で、由利は、橋本左内とも意気投合。

松平春嶽も熱心に関わった「将軍継嗣問題」でも、共に熱意をあげていました。

しかし、左内はこの問題の弾圧(安政の大獄)のため斬首刑で命を散らします。

橋本左内肖像画(島田墨仙作)福井市立郷土歴史博物館蔵/wikipediaより引用

左内の志は、由利の中に残りました。

そうした感傷的な話だけではなく、横井から学んだ財政知識で、幕府の懐も確認できるようになっておりました。

商才冴え渡る

明治維新の後、「武士・士族の商法」という皮肉な言葉が流行します。

士族授産によって商業に従事した旧武士は、失敗連発。

「刀を算盤に持ち替えても、あのザマさ」と皆が失笑したものです。

この諺は、不慣れな事業などに手を出した者が、下手くそで偉そうな失敗をすることをさすものとなりました。

しかし、です。

この諺をもって武士=商業下手と決めては早計です。

由利を見てみましょう。

「将軍継嗣問題」敗北の翌安政6年(1859年)。

由利は長崎に出張し、「越前蔵屋敷」を設立しました。オランダとの交易を始め、生糸や醤油を販売したのです。

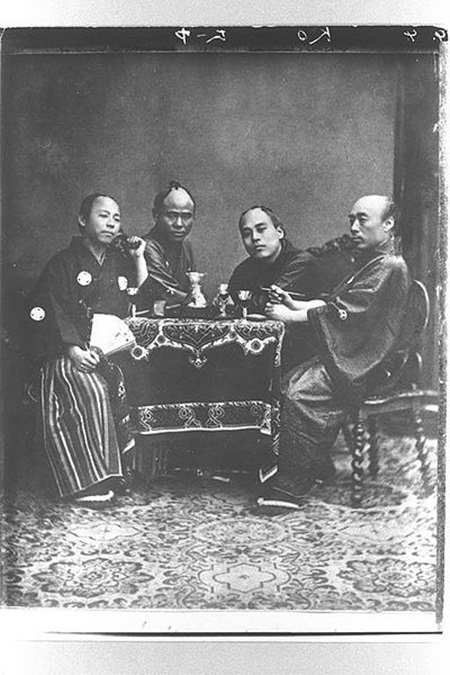

幕末当時、欧州旅行で食事にことのほか苦労した福沢諭吉は、オランダで醤油を購入し、大喜びしております。もしかしたら、福井藩産のものだったかもしれませんね。

文久遣欧使節団の福沢諭吉(右から2番目)/wikipediaより引用

このあたりの経済感覚が敏感といえる。

幕末に勇躍した薩摩藩も、南北戦争後にアメリカから生糸を買えなくなったイギリス相手に売りさばいて一儲けしています。

栗本鋤雲や小栗忠順ら幕閣は、フランスとの協力を推進しました。フランスは蚕が伝染病で壊滅的打撃を受けており、生糸を得られるならば幕府を支援することは十分にメリットがありました。

こんな状況に目をつけた由利も、輸出をより強化したかったのでしょう。

藩内でも、物産総会所をつくり、養蚕事業の奨励等をしています。

明治42年(1909年)に日本は清を上回る絹生産量となり、その輸出を外貨獲得の大きな商材としました。

由利の読みは正しかったわけです。

なにせ彼は10年間の財政改革で、90万両という福井藩の借財を帳消しにし、黒字転換した実績もある。

経済の読みは実に正しかったのです。

※続きは【次のページへ】をclick!