こちらは2ページ目になります。

1ページ目から読む場合は

【西村屋与八】

をクリックお願いします。

ポスト田沼時代を生き抜くには

今も昔もメディア運用者は、常に新たなネタ、いわば売れ筋商品を探すことが宿命付けられています。

それは江戸中期以降の地本問屋も同じであり、当時の彼らには、さらに深刻な社会の変化がありました。

天明6年(1786年)、将軍の徳川家治が世を去り、彼が重用していた田沼意次も失脚。

【田沼時代】が終焉を迎えたのです。

田沼意次/wikipediaより引用

重商主義で何かと自由を謳歌できた時代は過ぎ去り、跡を継いだ松平定信は【寛政の改革】で知られる文武奨励策を推し進めます。

これにより、まず大打撃を受けた売れ筋ジャンルが【黄表紙】でした。

政治批判を含めてきたこのジャンルは、恋川春町と朋誠堂喜三二という武士出身の大物作者が売れ筋でした。

蔦屋重三郎お抱えの作家でもあり、以下に詳細記事がございます。

-

『べらぼう』恋川春町の最期は自害だった?生真面目な武士作家が追い込まれた理由

続きを見る

幕府に睨まれると朋誠堂喜三二は筆を折り、恋川春町は急死。

お上の目を掻い潜って【黄表紙】を出し続けることには限界があり、新ジャンルの開拓は急務といえました。

蔦屋重三郎は【黄表紙】挿絵を手がけてきた絵師の中から、喜多川歌麿を見出し、誰も見たことのないような【美人画】を世に送り出すのです。

「八頭身美女」で売り出す西村屋与八

初代・西村屋与八は、既に江戸でも実力派の絵師と縁がありました。

【美人画】の祖ともいえる鈴木春信。

そして寛政年間(1789ー1901)となると、鳥居清長の【美人画】が人気となります。

【田沼時代】は、浮世絵の歴史においてもターニングポイントといえました。

あの発明王たる平賀源内は【田沼時代】を代表する人物といえます。

彼は印刷技術も高め、版画に用いられる色数をグッと増やした。

鳥居清長の作風は、そんな新時代、そして『雛形若菜の初模様』以降のトレンドにもかなっています。

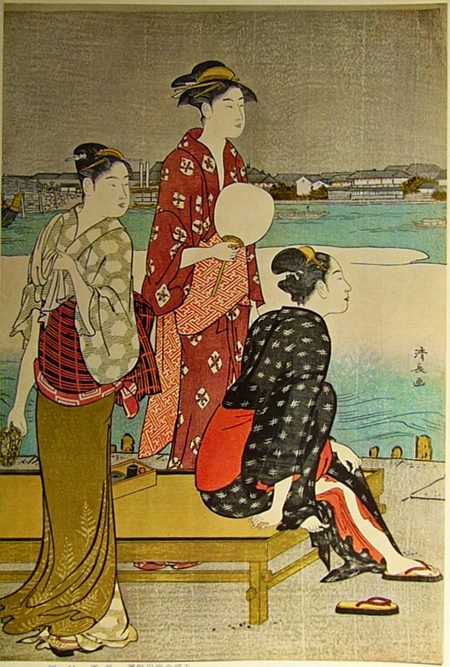

【大判】の中でのびのびとした肢体を見せる美女たち。鈴木春信のあどけない少女とは異なり、八頭身のスレンダーな姿が特徴です。

鳥居清長『濱屋 川岸の涼み』/wikipediaより引用

必ずしも当時の体型を反映しているわけではなく、あくまで理想。

背景には美麗な名所が描き込まれ、高級感もあふれています。

こんな素敵な着物をみにつけて、イベントを楽しめたら素敵――現代のファッション誌に通じるセンスがそこにはありました。

江戸は男女比がいびつであり、女性を愛でたい需要から【美人画】は売れたとされます。

そんな男性目線だけでなく、おしゃれなファッション誌のグラビア感覚で楽しみたい女性の需要もあったのです。

天明のヴィーナス――のちにそう称されるほど、西村屋与八の売り出す鳥居清長の絵は理想的でした。

それに対し、蔦屋重三郎の売り出した【美人画】の発想は大きく異なったのです。

※続きは【次のページへ】をclick!