狂歌師たちの宴会代を払い、吉原では誰袖花魁を贔屓にする――。

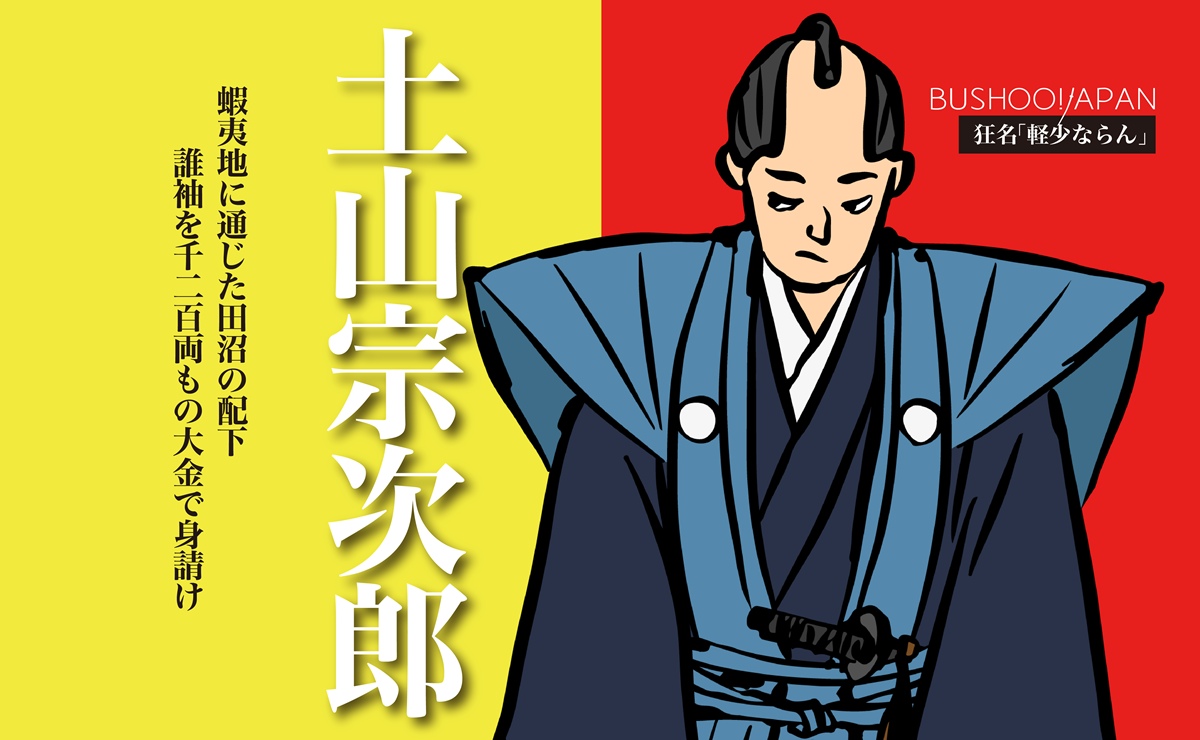

大河ドラマ『べらぼう』に登場する土山宗次郎とは一体何者なのか?

金回りの良さはまるで悪徳商人のよう。

しかし、実際は武士であり、田沼意知の下で働いていることが劇中で示されています。

この謎多き土山宗次郎、史実を踏まえると、今後ドラマでも中心にいると言えるのかもしれません。

というのも、蝦夷地をめぐっては田沼や松前藩、吉原を舞台にしては蔦重や誰袖花魁などと絡み、常に重要な場面に顔を出すような存在になり得るのです。

いったい土山宗次郎とは何者だったのか?

その生涯を振り返ってみましょう。

150俵取の微禄旗本として生まれ

元文5年(1740年)、勘定組頭を務める土山家に、後に宗次郎として知られることになる男児が生まれました。

母は土山照苗の娘とされ、旗本同士の婚姻。

禄高は150俵取という微禄です。

後に宗次郎は日下部七十郎の娘を娶ることになりますが、妻よりも妾のほうが有名であり、かつ彼の命運を決めることを頭の隅にでも入れておきましょう。

微禄ながら土山は、勘定奉行・松本秀持のもとで実力を発揮して、安永5年(1776年)には勘定組頭となります。

時折しも彼らが生きていたのは、実力で出世が見込める田沼意次の時代です。

田沼意次/wikipediaより引用

農本主義の限界を実感し、経済の立て直しを目標としていた意次にとって、土山のような人材はまさに意中の逸材。

土山は、田沼政治の目玉ともいえる蝦夷地開発において存在感を発揮します。

この地について詳しかったのです。

なぜ、江戸の旗本が蝦夷地に詳しいのか?

そこで浮かんでくるのが“とある人脈”です。

文人でありパリピでもあり

土山宗次郎は文芸を嗜む武士でした。

和歌は日野前中納言に入門、俳句の号は「粘之」と称し、狂歌では狂名「軽少ならん」として嗜みました。

狂歌は即興で楽しむものであり、人脈形成に大きく役立ちます。

天明狂歌を代表する人物に、大田南畝がおります。

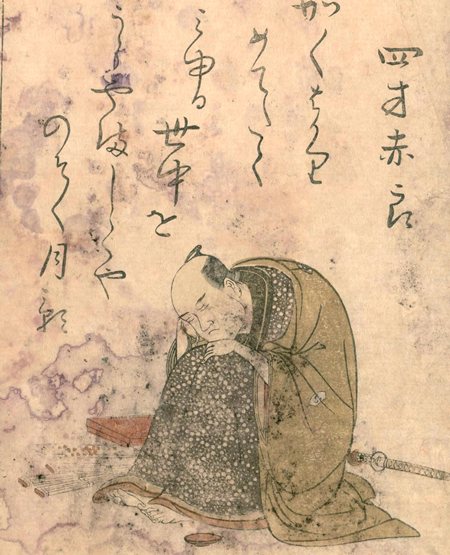

鳥文斎栄之が描いた大田南畝/wikipediaより引用

狂名を「四方赤良(よものあから・四方の酒を飲んだ赤ら顔の意味)」といい、彼が主催する「山手連」は大層な賑わいを見せており、そこへ「軽少ならん」も出入りしていたというわけです。

彼ら狂歌師たちは江戸時代のパリピと化しました。

大田南畝がその交際記録を日記『三春行楽記』(天明2年/1782年)に記しています。

「行楽記」とは、そのまんま「遊んだ記録」という意味ですが、彼らは狂歌会だけでなく詩会に観劇、花見など、「一体どういうことなんだ?」というぐらい、とにかくずっと遊んでいたのです。

江戸っ子らしく船遊びで鯉に舌鼓を打ったり、初鰹を味わったり、高級料亭や土山邸での酒宴にも明け暮れました。

歌川広重『浪花名所図会 安井天神山花見』/wikipediaより引用640

大河ドラマ『べらぼう』でも、吉原で夜通し遊びまくり、翌朝、蔦重のいる耕書堂で蕎麦を食べるシーンがありましたよね。

あれが全く誇張でもなく、むしろおとなしい方だったとも言えるほどで、劇中でもあったように

土山宗次郎のもとに花魁誰袖がいた

という記録も残されています。

狂歌を嗜んだとされる誰袖。この絶世の美女に惚れ込んだ土山宗次郎は、後に1200両という破格の大金で彼女を身請けすることとなるのです。

大田南畝の文人としての絶頂期はこの日記のあとも続きますが「よくぞこれで倒れなかったな……」と思うほど、土山宗次郎、平秩東作、朱楽菅江らと遊びまくっていました。

四方赤良という、いかにもそれらしい狂名の通り、彼はまさしく酒豪だったようです。

狂歌文壇ネットワークが蝦夷地政策背後にあった

むろん毎日が毎日、遊んでばかりではありません。

天明3年(1783年)、土山宗次郎は工藤平助の『赤蝦夷風説考』を読み、蝦夷地開発を提言したとされます。

田沼意次が蝦夷地の重要性を認識したのは何がきっかけだったのか、何時のことだったのか、その辺りは諸説あるのですが、土山宗次郎だったとしてもおかしくないシチュエーションです。

土山が出入りする狂歌文壇には、四方赤良(大田南畝)の親友である内藤新宿の煙草屋・稲毛屋金右衛門の顔もありました。

彼は文人・平秩東作(へづつ とうさく)としても知られ、平賀源内とも親しくしていました。

平賀源内/wikipediaより引用

『べらぼう』では、この平秩東作が「蝦夷地では金が取れる」と平賀源内に告げる場面がありました。

狂歌を通した江戸の情報ネットワークに蝦夷地情報が流れていてもおかしくはありません。

『赤蝦夷風説考』が知る人ぞ知るものとして回し読みされる余地がないとは言い切れないのです。

なお、この『赤蝦夷風説考』は『加摸西葛杜加国風説考(かむさっかこくふうせつこう)』が正式名称であるという説も近年出てきており、今後変更される可能性はありますがドラマでは従来通りの説を採用していますね。

ちなみに「加摸西葛杜加」が「かむさっか」となります。

平秩東作は、本草学の知識を活かし、鉱山開発をする平賀源内と行動を共にしており、あたかもスパイ映画のような人脈が形成されます。

平秩東作/国立国会図書館蔵

大田南畝の営む狂歌サロンに出入りする土山宗次郎と平秩東作。

この平秩東作に、土山宗次郎が蝦夷地探検の密命をくだす。

そして平秩東作が得た情報を土山宗次郎が松本秀持に報告し、田沼意次が政策を進めてゆく。

狂歌を介した秘密の情報ネットワークが出来上がってゆくのです。

『べらぼう』第21回放送では、土山主催の花見の会が、吉原で開催。

あの場面では身をやつして参加した田沼意知が、松前藩勘定奉行であった湊源左衛門と蝦夷地の情報交換をしておりました。

ああした状況は一から創作したものではなく、「ありえた」ものであったのです。

宴の裏で、幕府の政策を決めることになる情報作戦が展開されていて、それがありえたのだとしたら驚くべきことではありませんか。

天明4年(1784年)にはいよいよ平秩東作らを派遣。

天明5年(1785年)にはさらに本格的な調査がなされています。

しかし、この日々も長くは続かないのです……。

転落、そして斬首

公私ともに充実した土山宗次郎――その日は天明6年(1786年)、徳川家治の死によって終わりを告げます。

徳川家治/wikipediaより引用

家治の庇護を失った田沼意次は失脚し、その元にいた人材も一掃。松本秀持も罷免されました。

土山宗次郎は、罷免だけでは済まされません。

富士見宝蔵番頭を務めていた土山は、買米金500両の横領が発覚し、さらに余罪ありとみなされ身辺を調査されます。

娘が病死していたにもかかわらず、生きているかのように装っていたこと。

狂歌師たちと連日連夜遊び回っていたこと。

そして、誰袖という女郎を妾としていること。

たまらず土山は逐電し、平秩東作を頼ります。

平秩は武蔵国所沢の山口観音に土山を匿いました。現在、プロ野球・西武ライオンズのベルーナドームのすぐ隣にある金乗院です。

しかし、やがて発見されてしまい、天明7年(1787年)12月5日、土山宗次郎は斬首されました。

武士でありながら切腹すら許されない酷い最期でした。

彼が酒池肉林に耽っていたことは世に広く知られており、それも当然とみなされたことでしょう。

【田沼時代】は武士が堕落したとしか言いようのない不祥事が連発しており、江戸っ子も呆れ返っていたのです。

その代表格として土山宗次郎が斬首されたことは、痛快事とみなされてもおかしくはない。

来たるポスト【田沼時代】への露払いのようにすら思えたかもしれません。

では、彼の隣で艶然と微笑んでいた誰袖はどうなってしまったのか?

誰袖は何処へ?

誰袖の行方は不明です。

伝説的な女郎とは、歴史の中で権力者のトロフィーのようにその姿を見せることがほとんど。

五代目瀬川も、貨幣経済が強まる時代に咲いた花としての姿を見せておりました。

金貸しとして権勢をふるっていた当道座の鳥山検校に身請けされ、そして落ちぶれてゆく運命は、一つの時代の流れを感じさせたものです。

誰袖の運命は、土山の死と共に賑わいを失った天明狂歌と重なり合うものとなるのでしょう。

そしてそのとき視聴者は、瀬川と鳥山検校の運命はまだマシだったと噛み締めるのかもしれません。

月岡芳年『日進佐渡流刑 地獄太夫』/wikipediaより引用

夢から醒めると悪夢が待っていた大田南畝

土山宗次郎の凋落と死は、親しかった大田南畝にとっても悪夢のような日々の始まりでした。

なんせ彼の豪遊は土山の財布あってのもの。そこを睨まれたら死すら有り得ます。

彼は狂歌集から平秩東作が蝦夷地で詠んだ歌を削るなどして、なんとか関係を消そうとしました。

大田南畝(四方赤良)/国立国会図書館蔵

大田南畝が最も冷や汗をかいたと思われることは、吉原が絡んでいます。

松葉屋の新造である三保崎を身請けし、妾としていたのです。

誰袖ほど高値ではなかったとはいえ、まとまった金を貧乏御家人が払えるわけもありません。

スポンサーである土山あってのものだと暴露され、女郎を囲っていることを糾弾されたら、斬首の可能性すら浮かんできます。

狂歌仲間はそのあとも細々と活動を続けたものですが、大田南畝は参ってしまいます。

彼にとっての悪夢は終わりません。

松平定信の時代、

松平定信/wikipediaより引用

その政策を皮肉った狂歌が世に出ました。

世の中に蚊ほどうるさきものはなし ぶんぶといふて夜もねられず

曲がり手も杓子はものをすくふなり すぐなやふでも潰す摺粉木

孫の手の輝きところへとどきすぎ 足のうらまでかきさがすなり

こうした政治批判作品が大田南畝のものではないかと噂され、彼は必死で否定しているのです。

大田南畝はなんとか連座を免れ、旗本として晩年まで勤め上げる余生を送りました。

それでも実力の割には扱いが悪く、出世できないと囁かれたものでした。

狂歌師としての馬鹿騒ぎが軽薄とみなされたとも、土山との関係を問題視されたとも言われております。

『べらぼう』現在のメインステージは天明狂歌です。

蔦重も狂名「蔦唐丸(つたのからまる)」として、妻の「垢染衛門」ともども参加、狂歌関連本も手がけます。

そして喜多川歌麿の名を狂歌集を通して広め、後に当代一の絵師となる地ならしをするのです。

そんな華やかな狂歌の裏には、おそろしい世界が待ち受けています。

五代目瀬川にかわり、吉原随一の名花として登場した誰袖花魁は、土山宗次郎にとっては死神と化す。

狂歌師たちの繰り広げる酒池肉林の日々も、土山の斬首と共に幕を閉じる。

劇中では平賀源内の残した夢として描かれる蝦夷地開発も雲散霧消……。

謀殺、暗殺、合戦がないため地味ともされる『べらぼう』ですが、十分ジェットコースター級の展開が待ち受けているのではないでしょうか。

脚本家・森下佳子さんならではのヘビーな作風というわけでなく、史実準拠でも十分に恐ろしいのです。

江戸のドラマだ、泰平の世だ――そう甘く見ているとべらぼうな目に遭うやもしれませんぜ。

あわせて読みたい関連記事

-

なぜ田沼意知(宮沢氷魚)は佐野政言に斬られたのか?史実から考察

続きを見る

-

『べらぼう』桐谷健太演じる大田南畝は武士で狂歌師「あるあるネタ」で大ヒット

続きを見る

-

『べらぼう』元木網(ジェームズ小野田)湯屋のご隠居が狂歌の流行を支えた

続きを見る

-

『べらぼう』知恵内子(ちえのないし・水樹奈々)って何者?女性狂歌師の存在価値

続きを見る

-

朱楽菅江の生涯|天明の狂歌ブームを牽引した三大家は武士だった

続きを見る

【参考文献】

沓掛良彦『大田南畝:詩は詩佛書は米庵に狂歌おれ (ミネルヴァ日本評伝選)』(→amazon)

揖斐高『江戸の文人サロン: 知識人と芸術家たち』(→amazon)

江上照彦『悪名の論理 田沼意次の生涯』(→amazon)

岩崎奈緒子『ロシアが変えた江戸時代』(→amazon)

他